Documents sur ma famille maternelle Création janvier 2024

Cette page propose à Clémence les informations sur la généalogie de la moitié de ses ancêtres.

L’autre moitié étant à chercher du côté de ses autres grands-parents.

Bon papa (janvier 2024)

Les données personnelles sont un bien précieux qu'il convient de protéger, ce qui a été fait dans cette page pour les personnes vivantes.

Les données personnelles permettent d'identifier une personne, ce peut être son nom, prénom,… ou une adresse mail, un numéro de téléphone,…

Cette règle n'est pas respectée pour Mamie, mais c'est compliqué de faire partie de l'histoire de la famille et d'être toujours présente.

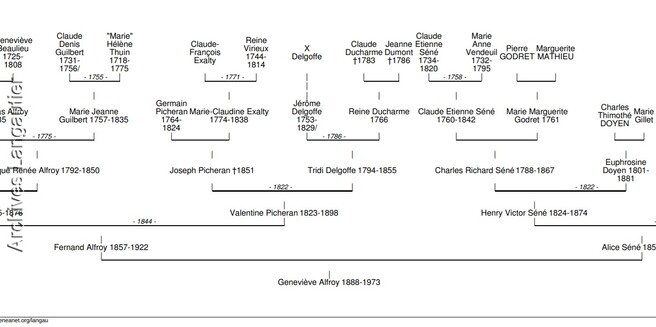

Arbre

Bon, une généalogie, ça doit commencer par un arbre, voici la moitié du tien pour les quatre dernières générations. Avec Bonne maman nous les avons tous connus et ce n'est pas très difficile à obtenir.

Ceci dit, je n’aime pas beaucoup les arbres généalogiques que je trouve très ennuyeux. Je suis beaucoup plus fier de mon arbre des filles de la famille développé pour faire plaisir à Margaux.

Documentation

Une généalogie ça ne tombe pas du ciel, il faut aller chercher des informations là où elles sont.

En premier, comme tu le fais, il s’agit d’interroger les anciens qui ont beaucoup de souvenirs très intéressants.

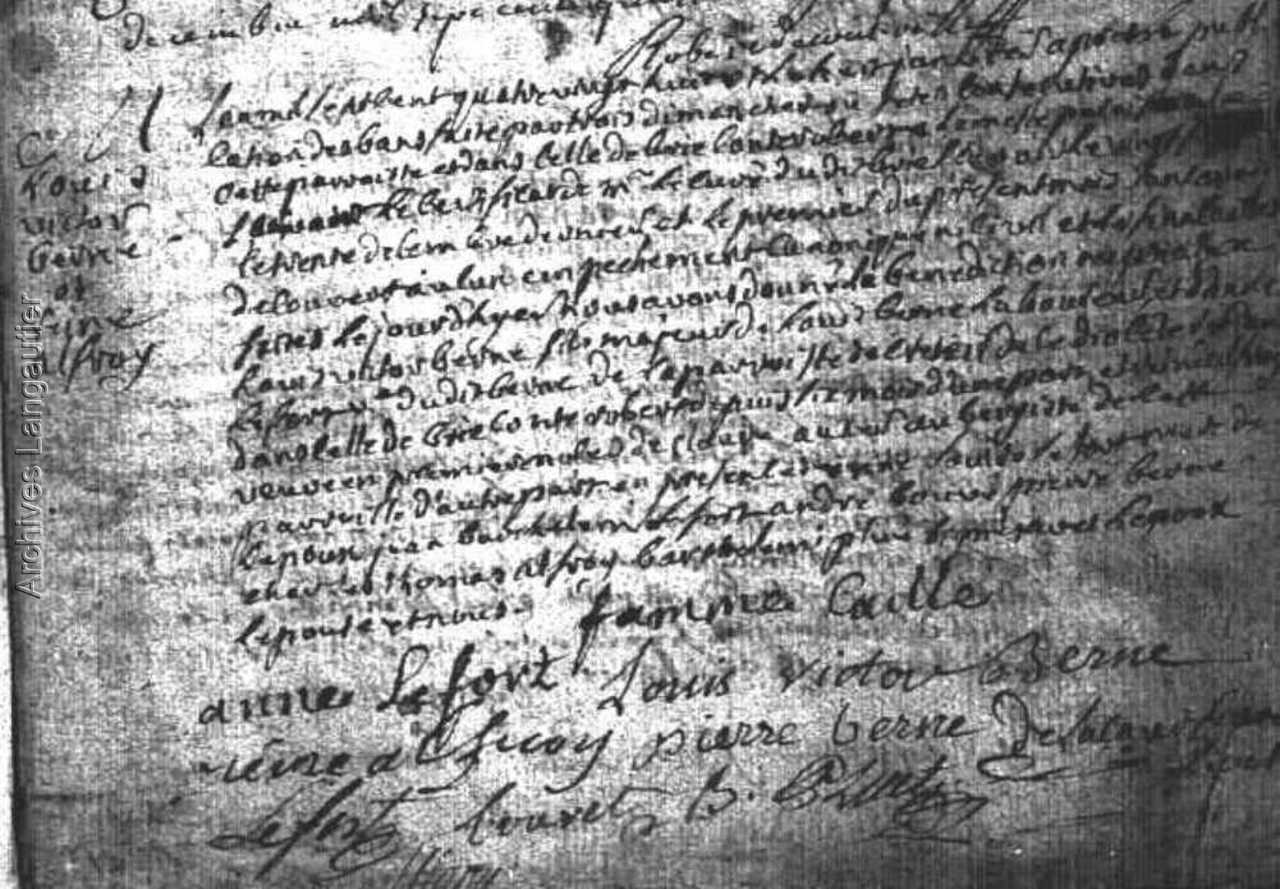

Ensuite, ce peut être une véritable enquête policière où il s’agit de retrouver des documents dans les tiroirs, d’aller dans les cimetières rechercher des tombes, de lire les Registres paroissiaux sur les sites des Archives départementales.

Bien sûr, ce n’est pas du tout facile, généralement les vieux papiers sont dans les greniers, des cimetières il y en a des milliers en France, et pour les Registres paroissiaux il y en avait dans chaque église et dans chaque mairie ensuite qui peuvent avoir chacun d’eux des centaines de pages, souvent illisibles.

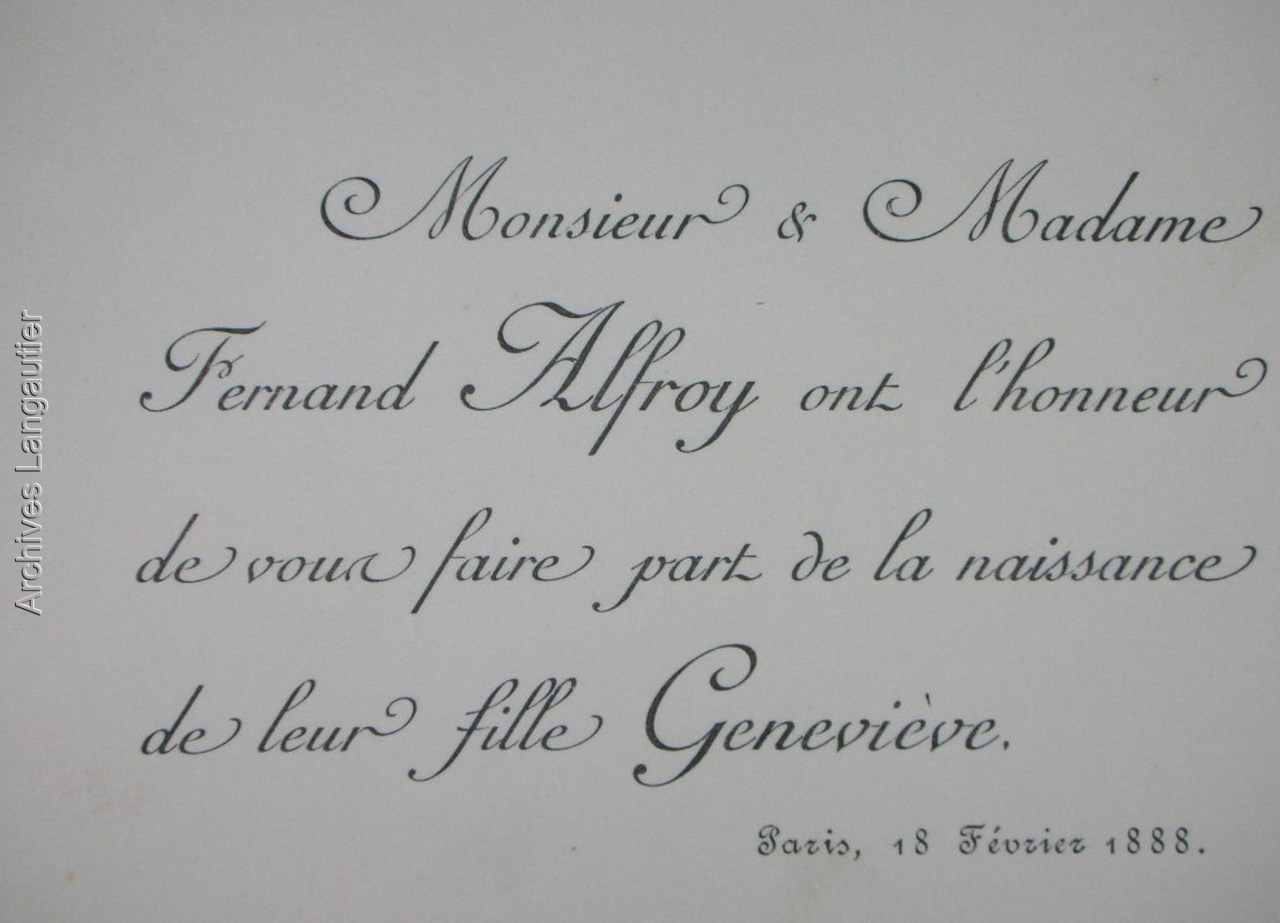

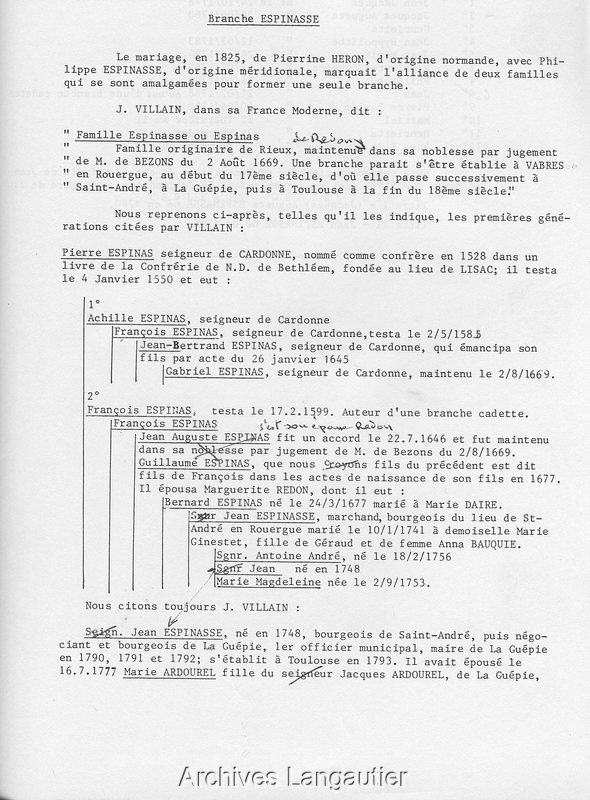

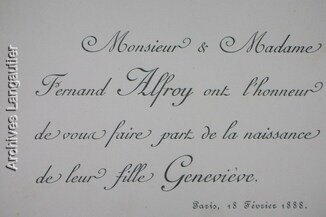

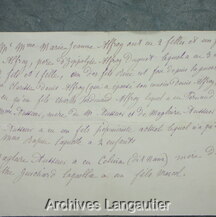

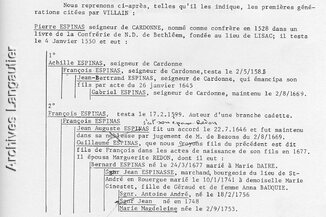

Voici quelques illustrations pour Geneviève Alfroy :

Maintenant, heureusement il y a des sites spécialisés comme Geneanet qui permettent de gagner beaucoup de temps.

Berceaux familiaux

Notre enquête ne fait pas de nous des policiers mais plutôt des historiens à la recherche de sources.

La première question quand on cherche, c'est de savoir où, voici donc sur une carte de France les lieux que nous pouvons associer avec chacune de nos familles (la carte avec beaucoup plus de familles est ici) :

Publication

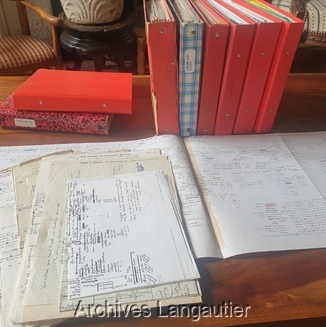

Les différents généalogistes de la famille ont bien travaillé et aujourd’hui nous disposons de l’ordre de 15 000 feuilles de documents et 6 700 photos, il faut le dire, c'est énorme !

C'est bien joli d’avoir réuni beaucoup d’information, mais encore faut-il en faire quelque-chose pour pouvoir les partager.

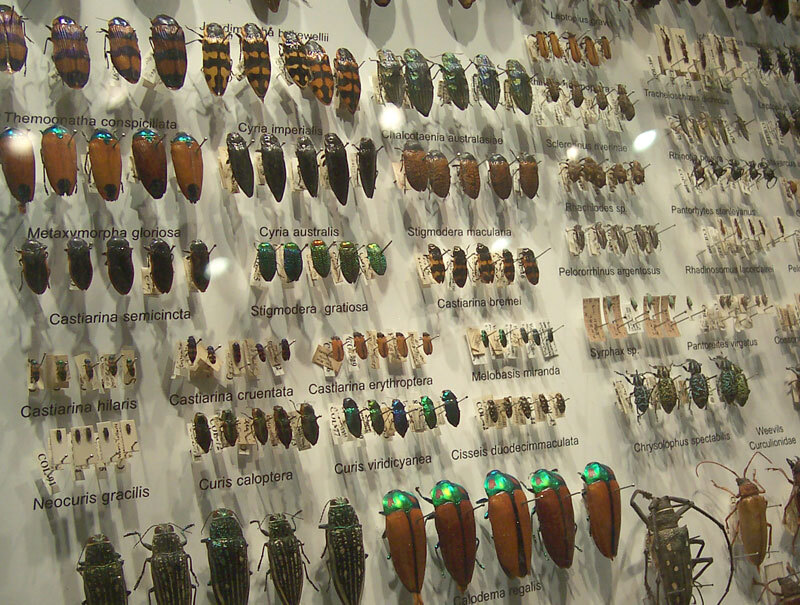

Le plus simple c'est de faire des arbres, comme celui des Alfroy ci-dessous. Il est possible de les faire imprimer pour les distribuer, mais c'est d’un intérêt assez limité . Tu peux aussi aller consulter l'arbre généalogique de Geneviève Alfroy mais cela finit assez vite à ressembler à une collection d'insectes.

Jean de Langautier notait tout ce qu’il trouvait dans de petits classeurs ou sur des grandes feuilles, pas mal mais beaucoup de ratures et un seul exemplaire.

Jacques Loze a tout regroupé dans une imposante Monographie familiale, mais le nombre d’exemplaires est assez réduit .

Il y a ensuite la solution du site Internet , et dans mon cas, c'est plutôt une réussite si on en juge par sa fréquentation.

Ce site permet de partager tous ces documents, transcrits en texte pour en faciliter la lecture, c'est une base de travail pour les historiens de tous ordres.

En 2022, un étudiant qui terminait une thèse a utilisé les documents concernant Louis de Langautier à Madagascar, voici ce qu’il en dit :

Dans le cadre d’une publication à venir, je travaille sur la figure d’Alphonse Mortages, un autre chercheur d’or que votre grand-père a croisé et qui était très célèbre à Diego-Suarez. Il se trouve que vous disposez d’une photographie, ci-jointe, très intéressante de lui (cela fait trois ans que je cherche une photographie de Mortages !) ; me serait-il possible de la reproduire, tout en vous citant bien évidemment ?

Je n’ai pas encore terminé de rédiger ma communication, mais j’y intégrerai certainement quelques passages de lettres de votre grand-père qui sont d’une grande richesse sur ce sujet. Ces lettres et, surtout, ses photographies sont le témoignage le plus intéressant que je connaisse sur les prospecteurs français de cette période.

Le site propose de consulter :

Annonce de plan

L’énumération qui suit s’appelle une annonce de plan. Ce n’est évidemment pas très litéraire mais c'est indispensable dans une mémoire, une étude,…

Les frises par individus pour avoir des dates et quelques points importants ;

Les documents, et c'est dans les très nombreuses pages du site ;

Les frises par familles, donner des vues d’ensemble ;

Et enfin les thématiques, soit à base de frises soit à base d’histoires racontées.

Frise par individus

Voici celle qui concerne les grands-parents cités dans cette page :

Robert, de santé fragile reprend l'exploitation agricole de Cepet. Il mène une vie recluse entre Cepet et Toulouse, c'est à dire qu'il ne sort quasiment jamais dehors. Il épouse Henriette avec qui il aura 4 enfants.

Emile sera astronome à la suite d'une vocation de jeunesse et d'excellentes études en mathématiques. Il enchaîne 3 années de service militaire avec 5 années de guerre de 14. Démobilisé, il est nommé directeur de l'Observatoire de Toulouse où il restera jusqu'à sa retraite. Yvonne lui donnera deux fils.

Jean, sans beaucoup d'autres solutions, subira un emploi qui l'éloignait toute la semaine de chez lui. Annie de son côté aurait pu être la seule de sa famille à faire des études si elle avait été en Lettres plutôt qu'en Droit. Elle sera bibliothécaire jusqu'à son mariage. Jean et Annie se connaissaient depuis leur jeunesse et ils auront quatre garçons.

Jean s'est intéressé à la généalogie de la famille qu'il a notablement enrichie en documents qu'il collectait un peu partout. Annie est toujours parmi nous, et elle adore lire ces pages (Geneviève, François, Robert, Gabriel) auxquelles elle a beaucoup contribué par ses souvenirs

Bernard, jeune ingénieur, s'est essayé à vivre à Paris, mais il revient vite à Toulouse. Il rentre à EDF où en ces années d'après-guerre (de 40) tout était à construire. Il sera notamment en charge des essais sur les pilonnes à haute tension qu'on maîtrisait mal à l'époque. Lilette était une jeune fille moderne qui avait fait des études d'histoire et travaillait comme professeur jusqu'à son mariage. Bernard finit par rencontrer Lilette avec qui il partage un goût commun pour la montagne et qui lui donnera deux filles.

Les suivants n'entrent pas dans le cadre d'une généalogie, il faudra attendre encore un moment.

Frises par familles

Chacun de nos ancêtres appartiennent bien sûr à une famille dont l’histoire est aussi intéressante, nouvelles frises, mais dans un format un peu différent.

Source : Armorial général des familles nobles du Pays Toulousain.

Représentants actuels : M. Henri de Sahuqué, rue Croix-Baragnon, 10 ; M. Paul de Sahuqué, rue Vélane, 5 ; M. Louis de Sahuqué, ft, ancien officier, rue du Taur, 38, à Toulouse ; M. Charles de Sahuqué, capitaine des cuirassiers, à Versailles (Seine- et-Oise), et leurs fils demeurant au faubourg Saint-Etienne N° 350.

fermier général des Domaines et Poursuites et Diligence dans le Pays de Roussillon, découvrit que deux commerçants de Carcassonne, Anthoine Samary et Francis Bourlat, avaient acheté à Jean et Denis Delmas Frères, commerçants de Perpignan, des balles de laine et s'étaient mis d'accord pour frauder les droits de la leude. Sa femme Paule, lancera en 1707, une procédure contre Jean Coudon, marchand drapier, qui a détourné 20 000 livres dans la société au capital de 40 000 livres qu'il avait formé le 1er avril 1700 avec ledit Samary.

Il y a longtemps que nous fabriquons de ces draps ainsi que plusieurs de nos confrères de cette ville et nos acheteurs ont toujours été très contents… sieur Castel père qui parvenu à l'âge de 80 ans n'a jamais éprouvé aucune difficulté dans aucun bureau, au contraire, par sa probité nous fait jouir, dans l'intérieur du Royaume que dans tout le Levant d'une réputation distinguée…En 1783, l'affaire n'est pas terminée et les Castel argumentent qu'aucune loi n'interdit aux fabricants carcassonnais de faire des draps à l'instar de ceux de Sedan, Louviers, Elbeuf,… oubliant de préciser que les coupons faisant l'objet du litige n'ont pas la longueur voulue.

Ferdinand et Clary auront une nombreuse descendance via les Salaman et les Maraval

Son épouse Marthe était la fille de Pierre d'une famille de noblesse de robe du diocèse de Mirepoix.

Juge – mage ou maje (major) dans le Languedoc on donne ce nom au lieutenant des sénéchaux.

Sa femme Catherine de Sabatéry était la fille de Bertrand de Sabatéry, seigneur de Bessède, Conseiller du Roi et Procureur Général en sa cour de Parlement de Toulouse. On raconte que "étant venu dans Castres visiter sa fille, le Chapitre de Castres et tous les Ordres religieux le firent recevoir à la porte de la ville avec la Croix et le conduisirent dans l'église, et de là, il s'en alla à la susdite maison de Roquecourbe, accompagné du Juge des Consuls et autres, où tous les Seigneurs des environs vinrent lui rendre leurs compliments." Catherine de Sabatery étant veuve, dirigeât et gérât pendant 5 ans les propriétés avec une grande intelligence, avant d'être assassiné par son homme d'affaire, allié aux protestants Source : site www.vivies.com >

Il participa aux guerres contre les protestants, et battit la flotte de Benjamin de Rohan, duc de Soubise devant La Rochelle en 1625

Maréchal de France en 1630, il intrigua avec Gaston d’Orléans, frère du roi, contre-le cardinal de Richelieu. Condamné à mort pour crime de lèse-majesté, il fut exécuté à Toulouse le 30 octobre

1632 (une plaque commémorative est visible dans la cour de la mairie de Toulouse, place du Capitole).

La mort du duc de Montmorency, l’un des seigneurs les plus considérables de son temps, fut un signe de l’affirmation du pouvoir royal sur la noblesse et sonna la fin de la féodalité. Les précédents Ducs de Montmorency avaient en effet été extrêmement puissants : Maréchaux, Connétables, Grands maîtres de France, gouverneurs de différentes provinces…

Source Wikipedia

Charles de Schomberg devint maréchal de France en 1637. Il fut également gouverneur du Languedoc à la suite de son père, de 1633 à 1644.

Source Wikipedia

Son père :

Nos Pebernad sont originaires de la Montagne noire et sont, comme beaucoup de nos ancêtres, des marchands drapiers. Assez vite, l’un deux dispose d’assez d’argent pour faire faire des études à ses enfants et leur permettre de devenir juges ou avocats. Devenus bourgeois ils vont même faire de la politique. Jean-Pierre adoptera en 1808 Langautier, le nom de sa femme.

Voici comment son père le déshérite en 1529 : sait voleu gouverner pour la doctrine dudt testateur son pere ainsin quadict ains tousjours gaudir, fere a son plaisir et que luy couste plus de 8.000 livres ts et que pour ses meffaicts est a cause de la mort de plusieurs murtres quy se sont faicts par son moyen quand print la charge de lever gens pour aler a la guerre au moyen de quoy par santance et arrest aesté dict que ses dts biens seraient confisqués et mis a la main du roy ; et aussi considerant les ingratitudes quil a comizes envers luy ainsin que dict et illecques par devant les tesmoings sy dessous escripts, assere ledt testateur la hors mis et degetté de tous ses biens meubles et immeubles presans et advenir et par la teneur du presant testement le hors met et degette protestant quil nentant point ny veult que ledt Jean de Puybusque layné aye rien ny soict participant a sesdts biens en quelque sorte et maniere que ce soict.

Jean se joindra à son oncle Henry dans le procès contre ses cousines mais, lui, ne gagnera pas et sera définitivement débouté en 1555.

De son mariage en 1587, nous conservons : Aura, en outre, avec ses bagues et joyaux, deux robes et un cotillon, savoir : une robe pour porter dessus, laquelle sera de velours de Millan ou de Damas ; l'autre sera une cotte de velours de couleur au choix de Louise de Goyrans ; le cotillon sera de taffetas cramoisin de Genes, de telle couleur que vouldra la future épouse, avec les bandes de velours, à ce nécessaires.

Il prit, en 1607, une part active à la capture d'un aventurier de haut vol, Jacques Daymier, dit le capitaine Caravelle, qui devait être appréhendé et qui, finalement, fut tué d'un coup de pistolet par Pierre de Beaucens chef de l'expédition militaire dirigée contre lui. Cette affaire le poursuivit et le parlement de Toulouse du encore prendre en 1618 un arrêté pour protéger Jean.

Les cinq fils de François auront une carrière militaire

Avec l'un de ses frères, se signalera pour des duels, enlèvements et meurtres commis sur leurs voisins. L'histoire ne dit pas comment ils ont échappé à la Conciergerie à laquelle ils ont été condamnés.

Il aura cinq fils à son tour et sera sans doute soulagé de caser Marie auprès d'une riche voisin, au point d'omettre de lui verser sa dot.

Bertrand Lamarque son père a pu aider Guillaume à s'établir comme apothicaire à Villefranche, peut-être était-il déjà apothicaire ?

Veuve en 1716, Marie épouse Guillaume qui reprend à son tour la pharmacie. Ils auront quatre enfants.

Il est interné au printemps 1795 pour avoir acheté les biens d'un condamné. Ce ne devait pas être si grave, il est relaxé et en automne de la même année, il est élu Juge de Paix de Villefranche

De son côté, Reine descend d'une famille d'artisans venus de Langres dans la Marne pour s'installer rue des Petites écuries ; en 1786, elle se retrouve orpheline et épouse Jérôme de 20 ans son ainé

Jérôme Gustave, entrepreneur en charpentes

Henri médecin de Fernand Alfroy

très certainement celui qui a acheté la maison à l'armoire qui sera détruite en mai 1918

en 1758, il loue deux hectares de terre à Mandres

en 1760, il s'installe à Lieusaint

en 1777, il est parrain de son petit-fils avec profession de maréchal-ferrant

père en 1792 de Clarisse, épouse de Denis Augustin qui précède

Ménager au Canet-d'Aude

Cultivateur au Canet-d'Aude où ils possèdent de petites surfaces

François et Gabrielle se marient très jeunes et commencent dans la vie avec très très peu. En 1834, ils s'installent à Toulouse pour y faire commerce de vins, par la suite, il y associera ses fils Léon et Auguste. En 1876, il prend sa retraite et ses fils ont désormais assez pour cesser de travailler

Après leur mariage, achètent Cepet et y mènent une vie de propriétaire terrien qui s'intéressent et investissent dans leur exploitation

Léontine naîtra du second mariage et épousera Alexandre, le jeune frère de Guillaume Héron

De son beau-frère elle aura Berthe

En 1914, sa santé fragile lui évite la conscription et il reprend l'exploitation de Cepet qu'il développera toute sa vie. Il épouse Henriette avec qui il aura 4 enfants. Il mène une vie recluse et disparaît tôt

Source : Armorial général des familles nobles du Pays Toulousain.

Représentants actuels : M. Henri de Sahuqué, rue Croix-Baragnon, 10 ; M. Paul de Sahuqué, rue Vélane, 5 ; M. Louis de Sahuqué, ft, ancien officier, rue du Taur, 38, à Toulouse ; M. Charles de Sahuqué, capitaine des cuirassiers, à Versailles (Seine- et-Oise), et leurs fils demeurant au faubourg Saint-Etienne N° 350.

fermier général des Domaines et Poursuites et Diligence dans le Pays de Roussillon, découvrit que deux commerçants de Carcassonne, Anthoine Samary et Francis Bourlat, avaient acheté à Jean et Denis Delmas Frères, commerçants de Perpignan, des balles de laine et s'étaient mis d'accord pour frauder les droits de la leude. Sa femme Paule, lancera en 1707, une procédure contre Jean Coudon, marchand drapier, qui a détourné 20 000 livres dans la société au capital de 40 000 livres qu'il avait formé le 1er avril 1700 avec ledit Samary.

Il y a longtemps que nous fabriquons de ces draps ainsi que plusieurs de nos confrères de cette ville et nos acheteurs ont toujours été très contents… sieur Castel père qui parvenu à l'âge de 80 ans n'a jamais éprouvé aucune difficulté dans aucun bureau, au contraire, par sa probité nous fait jouir, dans l'intérieur du Royaume que dans tout le Levant d'une réputation distinguée…En 1783, l'affaire n'est pas terminée et les Castel argumentent qu'aucune loi n'interdit aux fabricants carcassonnais de faire des draps à l'instar de ceux de Sedan, Louviers, Elbeuf,… oubliant de préciser que les coupons faisant l'objet du litige n'ont pas la longueur voulue.

Ferdinand et Clary auront une nombreuse descendance via les Salaman et les Maraval

Son épouse Marthe était la fille de Pierre d'une famille de noblesse de robe du diocèse de Mirepoix.

Anne est toujours parmi nous, elle adore lire ces lignes auxquelles elle a beaucoup contribué par ses souvenirs

Les Paloque étaient de l’autre côté de la Montagne noire où l’on fait pousser de la vigne depuis l’antiquité. Mais petit vigneron, ça n'enrichit personne. Antoine aura la possibilité de faire les études et ils entrent à leur tour dans la bourgeoisie..

Marie, dont les parents négociants de Prats, sont déjà décédés, apporte au ménage ce qui deviendra la maison Tailleur. Veuve de bonne heure, elle partira tenir un bureau de tabac à Bompas. En 1858, à l'occasion du mariage de son fils, elle emprunte 1 500 francs à son cousin François Carrère qui seront remboursés par son petit-fils François en 1887 (acte qu'elle ne signera pas ne sachant écrire).

Rose est la tante de Marie Coderch épouse de Valentin Cabanat.

Directeur d'école normale puis professeur au Lycée de Montpellier

Dentiste, refusé pour raisons de santé pour servir dans la zone du front, il s'engagera comme infirmier. Il sera finalement affecté comme dentiste mais à Perpignan.

Joseph commence une carrière dans l'armée en 1868. Par la suite, l'école des sous-officiers d'infanterie lui permettra d'être nommé sous-lieutenant en 1880 puis capitaine en 1891. Légion d'honneur en 1890.

Installés à Onzain à côté de Blois, le ménage sera très accueillant avec Prosper pendant tout le conflit. Après Jean, ils ont eu deux filles, Marie-Louise et Madeleine.

Officier (capitaine) lui aussi, sera fait prisonnier en août 1915 et terminera la guerre en Allemagne où il sera détenu dans des conditions difficiles en raison des privations de nourriture. Sa santé en restera altérée.

Officier artilleur, servira comme aérostier (3 citations et Légion d'Honneur en 1922), démobilisé, deviendra professeur d'agriculture, à Semur en Côte d'Or puis en 1930 à Castres.

Ingénieur à la SNCF, ils feront construire un chalet à Font-Romeu et cousineront avec Lilette et Bernard.

Directeur d'école normale puis professeur au Lycée de Montpellier

Dentiste, refusé pour raisons de santé pour servir dans la zone du front, il s'engagera comme infirmier. Il sera finalement affecté comme dentiste mais à Perpignan.

Joseph commence une carrière dans l'armée en 1868. Par la suite, l'école des sous-officiers d'infanterie lui permettra d'être nommé sous-lieutenant en 1880 puis capitaine en 1891. Légion d'honneur en 1890.

Installés à Onzain à côté de Blois, le ménage sera très accueillant avec Prosper pendant tout le conflit. Après Jean, ils ont eu deux filles, Marie-Louise et Madeleine.

Officier (capitaine) lui aussi, sera fait prisonnier en août 1915 et terminera la guerre en Allemagne où il sera détenu dans des conditions difficiles en raison des privations de nourriture. Sa santé en restera altérée.

Officier artilleur, servira comme aérostier (3 citations et Légion d’Honneur en 1922), démobilisé, deviendra professeur d’agriculture, à Semur en Côte d’Or puis en 1930 à Castres.

Ingénieur à la SNCF, ils feront construire un chalet à Font-Romeu et cousineront avec Lilette et Bernard.

Les Marlach sont montés dans le Capcir au XIIIe siècle, à l'époque ou le royaume de Majorque qui venait de s'établir permettait le développement économique de la Catalogne. Ils ont peut-être espéré comme d'autres se mettre à l'abri des razzias menés sur la côte depuis Alger ou Tunis.

Après le traité des Pyrénées (1659), leur état civil sera françisé en Merlat dont on retrouve les noms dans tous les villages du plateau.Ils seront cultivateurs sous l'ancien régime ce qui dans ce haut et froid pays est synonyme d'une vie très rude

Les Guillou étaient eux aussi vignerons dans l'Aude, tout à côté des Paloque et tout aussi pauvres. François s’installera marchand de vin et ouvrira tout grand la porte de la bourgeoisie.

Ménager au Canet-d'Aude

Cultivateur au Canet-d'Aude où ils possèdent de petites surfaces

François et Gabrielle se marient très jeunes et commencent dans la vie avec très très peu. En 1834, ils s'installent à Toulouse pour y faire commerce de vins, par la suite, il y associera ses fils Léon et Auguste. En 1876, il prend sa retraite et ses fils ont désormais assez pour cesser de travailler

Après leur mariage, achètent Cepet et y mènent une vie de propriétaire terrien qui s'intéressent et investissent dans leur exploitation

Léontine naîtra du second mariage et épousera Alexandre, le jeune frère de Guillaume Héron

De son beau-frère elle aura Berthe

En 1914, sa santé fragile lui évite la conscription et il reprend l'exploitation de Cepet qu'il développera toute sa vie. Il épouse Henriette avec qui il aura 4 enfants. Il mène une vie recluse et disparaît tôt

Source : Armorial général des familles nobles du Pays Toulousain.

Représentants actuels : M. Henri de Sahuqué, rue Croix-Baragnon, 10 ; M. Paul de Sahuqué, rue Vélane, 5 ; M. Louis de Sahuqué, ft, ancien officier, rue du Taur, 38, à Toulouse ; M. Charles de Sahuqué, capitaine des cuirassiers, à Versailles (Seine- et-Oise), et leurs fils demeurant au faubourg Saint-Etienne N° 350.

fermier général des Domaines et Poursuites et Diligence dans le Pays de Roussillon, découvrit que deux commerçants de Carcassonne, Anthoine Samary et Francis Bourlat, avaient acheté à Jean et Denis Delmas Frères, commerçants de Perpignan, des balles de laine et s'étaient mis d'accord pour frauder les droits de la leude. Sa femme Paule, lancera en 1707, une procédure contre Jean Coudon, marchand drapier, qui a détourné 20 000 livres dans la société au capital de 40 000 livres qu'il avait formé le 1er avril 1700 avec ledit Samary.

Il y a longtemps que nous fabriquons de ces draps ainsi que plusieurs de nos confrères de cette ville et nos acheteurs ont toujours été très contents… sieur Castel père qui parvenu à l'âge de 80 ans n'a jamais éprouvé aucune difficulté dans aucun bureau, au contraire, par sa probité nous fait jouir, dans l'intérieur du Royaume que dans tout le Levant d'une réputation distinguée…En 1783, l'affaire n'est pas terminée et les Castel argumentent qu'aucune loi n'interdit aux fabricants carcassonnais de faire des draps à l'instar de ceux de Sedan, Louviers, Elbeuf,… oubliant de préciser que les coupons faisant l'objet du litige n'ont pas la longueur voulue.

Ferdinand et Clary auront une nombreuse descendance via les Salaman et les Maraval

Son épouse Marthe était la fille de Pierre d'une famille de noblesse de robe du diocèse de Mirepoix.

Anne est toujours parmi nous, elle adore lire ces lignes auxquelles elle a beaucoup contribué par ses souvenirs

Les Rouis ont compris assez tôt qu'il valait mieux quitter le Rouergue pour s’installer tisserands à Lodève, à l’est de la Montagne noire. Le métier est devenu difficile à la Révolution, et ils seront militaires. Jean-Louis deviendra médecin militaire et bourgeois par la même occasion.

Les Alfroy seront devenu des bourgeois dès le début du xviiie à Lieusaint et ils exploiteront pendant plus de 150 ans la pépinière familiale.

De son côté, Reine descend d'une famille d'artisans venus de Langres dans la Marne pour s'installer rue des Petites écuries ; en 1786, elle se retrouve orpheline et épouse Jérôme de 20 ans son ainé

Jérôme Gustave, entrepreneur en charpentes

Henri médecin de Fernand Alfroy

très certainement celui qui a acheté la maison à l'armoire qui sera détruite en mai 1918

en 1758, il loue deux hectares de terre à Mandres

en 1760, il s'installe à Lieusaint

en 1777, il est parrain de son petit-fils avec profession de maréchal-ferrant

père en 1792 de Clarisse, épouse de Denis Augustin qui précède

Les Merlat ont été, au Moyen-âge poussés par les pirates barbaresques à se réfugier dans le Capcir, pays froid et pauvre où ils ont vécu une vie difficile. Il faudra attendre que Gilles devienne pharmacien en Algérie pour que les choses s'améliorent.

Les Marlach sont montés dans le Capcir au XIIIe siècle, à l'époque ou le royaume de Majorque qui venait de s'établir permettait le développement économique de la Catalogne. Ils ont peut-être espéré comme d'autres se mettre à l'abri des razzias menés sur la côte depuis Alger ou Tunis.

Après le traité des Pyrénées (1659), leur état civil sera françisé en Merlat dont on retrouve les noms dans tous les villages du plateau.Ils seront cultivateurs sous l'ancien régime ce qui dans ce haut et froid pays est synonyme d'une vie très rude

Les Tailleurs sont originaires de Lorraine où la vie n'était pas réputée non plus pour être facile Dans l'armée bien avant la Révolution, ils s'installeront à Prats-de-Mollo et il faudra attendre Prosper à la fin de la guerre de 14 pour que leur situation s'améliore.

Marie, dont les parents négociants de Prats, sont déjà décédés, apporte au ménage ce qui deviendra la maison Tailleur. Veuve de bonne heure, elle partira tenir un bureau de tabac à Bompas. En 1858, à l'occasion du mariage de son fils, elle emprunte 1 500 francs à son cousin François Carrère qui seront remboursés par son petit-fils François en 1887 (acte qu'elle ne signera pas ne sachant écrire).

Rose est la tante de Marie Coderch épouse de Valentin Cabanat.

Directeur d'école normale puis professeur au Lycée de Montpellier

Dentiste, refusé pour raisons de santé pour servir dans la zone du front, il s'engagera comme infirmier. Il sera finalement affecté comme dentiste mais à Perpignan.

Joseph commence une carrière dans l'armée en 1868. Par la suite, l'école des sous-officiers d'infanterie lui permettra d'être nommé sous-lieutenant en 1880 puis capitaine en 1891. Légion d'honneur en 1890.

Installés à Onzain à côté de Blois, le ménage sera très accueillant avec Prosper pendant tout le conflit. Après Jean, ils ont eu deux filles, Marie-Louise et Madeleine.

Officier (capitaine) lui aussi, sera fait prisonnier en août 1915 et terminera la guerre en Allemagne où il sera détenu dans des conditions difficiles en raison des privations de nourriture. Sa santé en restera altérée.

Officier artilleur, servira comme aérostier (3 citations et Légion d'Honneur en 1922), démobilisé, deviendra professeur d'agriculture, à Semur en Côte d'Or puis en 1930 à Castres.

Ingénieur à la SNCF, ils feront construire un chalet à Font-Romeu et cousineront avec Lilette et Bernard.

Directeur d'école normale puis professeur au Lycée de Montpellier

Dentiste, refusé pour raisons de santé pour servir dans la zone du front, il s'engagera comme infirmier. Il sera finalement affecté comme dentiste mais à Perpignan.

Joseph commence une carrière dans l'armée en 1868. Par la suite, l'école des sous-officiers d'infanterie lui permettra d'être nommé sous-lieutenant en 1880 puis capitaine en 1891. Légion d'honneur en 1890.

Installés à Onzain à côté de Blois, le ménage sera très accueillant avec Prosper pendant tout le conflit. Après Jean, ils ont eu deux filles, Marie-Louise et Madeleine.

Officier (capitaine) lui aussi, sera fait prisonnier en août 1915 et terminera la guerre en Allemagne où il sera détenu dans des conditions difficiles en raison des privations de nourriture. Sa santé en restera altérée.

Officier artilleur, servira comme aérostier (3 citations et Légion d’Honneur en 1922), démobilisé, deviendra professeur d’agriculture, à Semur en Côte d’Or puis en 1930 à Castres.

Ingénieur à la SNCF, ils feront construire un chalet à Font-Romeu et cousineront avec Lilette et Bernard.

Les Marlach sont montés dans le Capcir au XIIIe siècle, à l'époque ou le royaume de Majorque qui venait de s'établir permettait le développement économique de la Catalogne. Ils ont peut-être espéré comme d'autres se mettre à l'abri des razzias menés sur la côte depuis Alger ou Tunis.

Après le traité des Pyrénées (1659), leur état civil sera françisé en Merlat dont on retrouve les noms dans tous les villages du plateau.Ils seront cultivateurs sous l'ancien régime ce qui dans ce haut et froid pays est synonyme d'une vie très rude

L'histoire des Nicolas ressemble en tout point à celle des Merlat, mais à partir du Jura. La prospérité viendra après une vie de dur labeur comme colons en Algérie.

Les thématiques

C'est à partir de là qu’il devient possible de s’amuser et à rédiger :

J'ai beaucoup écrit et je crois que l’une de mes préférée est celle de François, parce que c'est aussi la plus personnelle.

J'ai abusé et largement utilisé les frises (menu Ligne de temps) dont celle sur les Destins de filles qui devrait t'intéresser.

Enfin, pour cultiver mon second talent, je me suis aussi beaucoup amusé à décrire la façon dont était réalisé le site, ce n'est pas sûr qu'elles t'intéressent, elles sont destinées à celui ou surtout celle qui l'entretiendra quand je ne pourrais plus.

Pauline Alard

Pauline est née en 1833 à Rieucros dans l’Ariège. Quand elle a eu 10 ans, ses parents l’ont envoyé à Toulouse faire des études. La séparation a dû être difficile et pour en atténuer les effets François et Antoinette échangeront avec elles des lettres plusieurs fois par semaine.

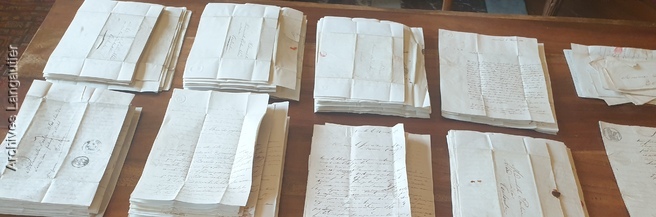

Ces lettres étaient importantes et ils les ont conservées soigneusement dans un placard de leur grande maison. L’an dernier, les cousines ont vidé la maison et m'ont apporté un paquet de lettres bien ficelées avec des cordelettes de chanvre.

Nous disposons aujourd’hui de 1 360 pages, qui sont à transcrire, nous devrons encore attendre un peu pour connaître l’histoire de Pauline et de ses parents.