Maison de Bonne

Mise à jour octobre 2018

Fil des révisions

-

octobre 2018

Refonte de la page à l'occasion de l'ajout de la frise à tiroir

-

septembre 2014

Création de la page

-

octobre 2018Refonte de la page à l'occasion de l'ajout de la frise à tiroir

-

septembre 2014Création de la page

L'ancien régime

Il existe des traces pour des de Bonne dans le Languedoc dès le ixe siècle, mais à aucun moment la famille n’a revendiqué un lignage commun

Juge – mage ou maje (major) dans le Languedoc on donne ce nom au lieutenant des sénéchaux.

Sa femme Catherine de Sabatéry était la fille de Bertrand de Sabatéry, seigneur de Bessède, Conseiller du Roi et Procureur Général en sa cour de Parlement de Toulouse. On raconte que "étant venu dans Castres visiter sa fille, le Chapitre de Castres et tous les Ordres religieux le firent recevoir à la porte de la ville avec la Croix et le conduisirent dans l'église, et de là, il s'en alla à la susdite maison de Roquecourbe, accompagné du Juge des Consuls et autres, où tous les Seigneurs des environs vinrent lui rendre leurs compliments." Catherine de Sabatery étant veuve, dirigeât et gérât pendant 5 ans les propriétés avec une grande intelligence, avant d'être assassiné par son homme d'affaire, allié aux protestants Source : site www.vivies.com >

Il participa aux guerres contre les protestants, et battit la flotte de Benjamin de Rohan, duc de Soubise devant La Rochelle en 1625

Maréchal de France en 1630, il intrigua avec Gaston d’Orléans, frère du roi, contre-le cardinal de Richelieu. Condamné à mort pour crime de lèse-majesté, il fut exécuté à Toulouse le 30 octobre

1632 (une plaque commémorative est visible dans la cour de la mairie de Toulouse, place du Capitole).

La mort du duc de Montmorency, l’un des seigneurs les plus considérables de son temps, fut un signe de l’affirmation du pouvoir royal sur la noblesse et sonna la fin de la féodalité. Les précédents Ducs de Montmorency avaient en effet été extrêmement puissants : Maréchaux, Connétables, Grands maîtres de France, gouverneurs de différentes provinces…

Source Wikipedia

Charles de Schomberg devint maréchal de France en 1637. Il fut également gouverneur du Languedoc à la suite de son père, de 1633 à 1644.

Source Wikipedia

Son père :

Les temps modernes

Source : Armorial général des familles nobles du Pays Toulousain.

Représentants actuels : M. Henri de Sahuqué, rue Croix-Baragnon, 10 ; M. Paul de Sahuqué, rue Vélane, 5 ; M. Louis de Sahuqué, ft, ancien officier, rue du Taur, 38, à Toulouse ; M. Charles de Sahuqué, capitaine des cuirassiers, à Versailles (Seine- et-Oise), et leurs fils demeurant au faubourg Saint-Etienne N° 350.

fermier général des Domaines et Poursuites et Diligence dans le Pays de Roussillon, découvrit que deux commerçants de Carcassonne, Anthoine Samary et Francis Bourlat, avaient acheté à Jean et Denis Delmas Frères, commerçants de Perpignan, des balles de laine et s'étaient mis d'accord pour frauder les droits de la leude. Sa femme Paule, lancera en 1707, une procédure contre Jean Coudon, marchand drapier, qui a détourné 20 000 livres dans la société au capital de 40 000 livres qu'il avait formé le 1er avril 1700 avec ledit Samary.

Il y a longtemps que nous fabriquons de ces draps ainsi que plusieurs de nos confrères de cette ville et nos acheteurs ont toujours été très contents… sieur Castel père qui parvenu à l'âge de 80 ans n'a jamais éprouvé aucune difficulté dans aucun bureau, au contraire, par sa probité nous fait jouir, dans l'intérieur du Royaume que dans tout le Levant d'une réputation distinguée…En 1783, l'affaire n'est pas terminée et les Castel argumentent qu'aucune loi n'interdit aux fabricants carcassonnais de faire des draps à l'instar de ceux de Sedan, Louviers, Elbeuf,… oubliant de préciser que les coupons faisant l'objet du litige n'ont pas la longueur voulue.

Ferdinand et Clary auront une nombreuse descendance via les Salaman et les Maraval

Son épouse Marthe était la fille de Pierre d'une famille de noblesse de robe du diocèse de Mirepoix.

Géographie

Cousins anciens, cousins incertains

Pour l’anecdote, il y aussi des de Bonne dans le Dauphiné. La branche du Languedoc y trouve un intérêt en revendiquant une parenté avec François de Bonne (1543-1626), duc de Lesdiguières, au temps d’Henri IV. Pour faire plaisir à Anne, j’ajoute qu’il a été le dernier connétable qu’ait connu la France.

Ceci en a conduit l’un de nos de Bonne, non encore identifié, à la fin du xviiie siècle à troquer l’ours du blason de Bernard pour le lion des Lesdiguières et à accoler les deux noms. Cela a trompé quelques généalogistes du xixe et alimenté les rêves de la famille.

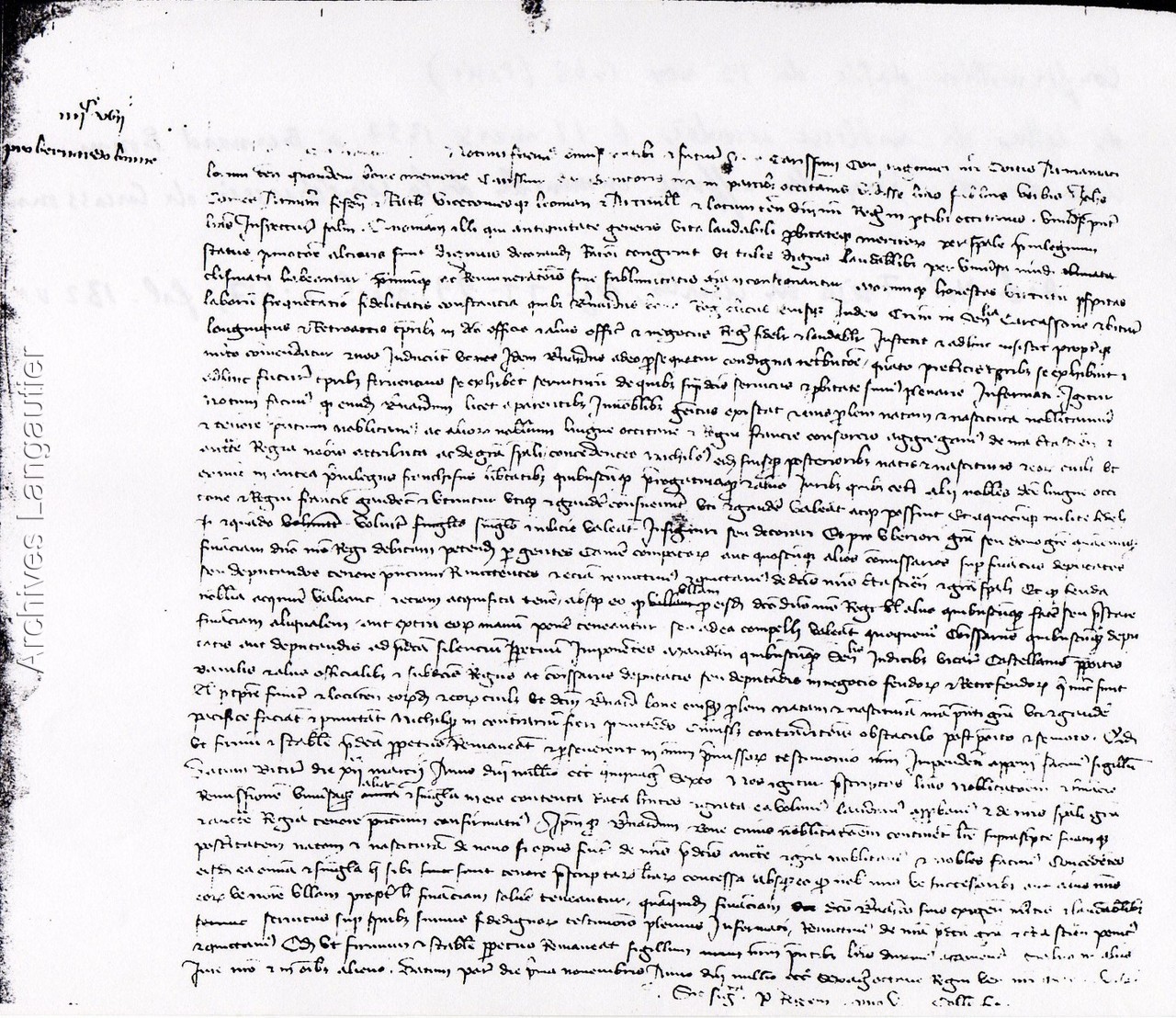

Reproduction de la lettre d’anoblissement de Bernard

Lettre du roi Charles V confirmant l’anoblissement de Bernard Bonne. Le comte Jean d’Armagnac, lieutenant du roi pour les pays d’oc anoblit Bernard Bonne, clerc du roi, juge criminel de la sénéchaussée de Carcassonne et de Béziers. Donné à Béziers le 12 mars 1357 (nouveau style). Confirmation par lettre du roi qui reprend la lettre précédente. Paris le 1er novembre 1368.

Archives nationales JJ 99, fol. 132v°, n° 417 C’est un long texte en latin ; la transcription et la traduction ne donnent rien de plus. On peut simplement ajouter que l’on est dans le contexte de la guerre de cent ans et que le roi a besoin d’aide. On lit en marge du document : "Pro Bernardo Bonne", cela forme le titre si l’on peut dire.

À ma grande honte, j’avoue que je croyais que mon grand-oncle, Joseph, mort au champ d’honneur le 25 septembre 1915, était le dernier mâle du nom (il était question d’une cousine Henriette et ma femme se souvient d’avoir vu Geneviève de Bonne chez sa tante, assistante sociale à Toulouse).

Nos deux branches avaient exactement la même conception de la parenté avec les de Bonne du Dauphiné. Elles en doutaient fort mais elles en étaient fières (il y avait beaucoup de tableautins représentant François de Bonne à la mode du xixe - J’en ai encore un). Ainsi, c’est la conclusion que j’en retire : il n’y aurait pas de parenté entre les de Bonne du Languedoc et ceux du Dauphiné. Bonne était d’ailleurs assez courant, étant je crois un prénom à l’époque. Et puis Bernard a été anobli avant François !

Gabriel de LLobet, descend de Félix († 1791) par sa grand-mère Marthe de Rivals (juin 2014)

Et dire que nous avions, de notre côté, été élevé dans l’idée que Bernard était le dernier des de Bonne !! En fait, à partir du xxe, Joseph était le dernier en état de procréer un enfant mâle, et c’est avec Bernard que le nom s’est effectivement éteint. Pour ce qui est des tableautins, nous en avons aussi un bon nombre.