Bernard et Marquise

notice par Edmond Crayol Création septembre 2014

Notice sur Edmond Crayol

Edmond Crayol est né à Lavaur (Tarn) le 22 septembre 1866 et y est décédé le 19 septembre 1949.

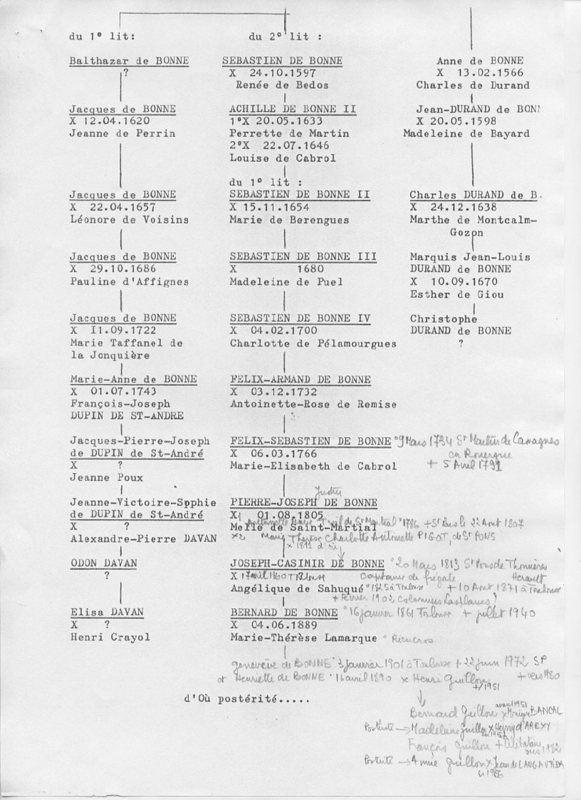

Il s’est intéressé aux de Bonne famille de son ancêtre Marie-Anne de Bonne de Missècle qui avait épousé le 11 juin 1743 à Graulhet, François Joseph Dupin, d’où : Jacques Pierre Joseph Dupin, marié deux fois, qui eut quatorze enfants. Une de ses filles : Jeanne Victoire Sophie épouse Pierre Alexandre Davan (bourgeois de Viterbe) d’où Odon Davan puis Elisa Davan mariée à Lavaur avec Henri Crayol, futur père d’Edmond Crayol.

Il a aussi étudié les Dupin de Saint-André, qu’il a remonté jusqu’en 1445 et les Taffanel de la Jonquière qu’il a remonté jusqu’en 1484.

Henri Roucou (Juillet 2014) Petit-fils d'Edmond Crayol qui nous l'a communiqué en souvenir d’agréables séjours chez ce grand-père.

Il ne semble pas que Bernard de Bonne et son contemporain Edmond Crayol se soient rencontrés. Les documents Crayol ont sans doute été obtenus par Jean de Langautier dans les années 1980.

Bernard de Bonne (1318 – 1394)

Bernard de Bonne , trop peu connu de nos contemporains, fut, dans la seconde moitié du xive siècle, un personnage important. C’est pourquoi nous avons pris à tâche de faire revivre ici son souvenir dans une notice biographique uniquement fondée sur des documents certains existants soit à la bibliothèque nationale, soit aux archives d’Albi, de Castres et d’ailleurs, soit dans les ouvrages réputés où il a été question de lui, avec documents à l’appui.

La Revue des Sciences, Arts et Belles Lettres du Tarn, l’a cité en maints endroits, mais nous ne sachons pas qu’il existe sur lui une notice qui suffise à le faire connaître comme il convenait. Au surplus, nous avons découvert à la bibliothèque nationale extrait de l’un de ses contrats de mariage et aux archives du Tarn, une copie intégrale du xive de son testament très important pour l’histoire de nos régions – documents absolument inédits et qui réforment, notamment le testament, certaines erreurs de généalogistes pourtant réputés.

Monsieur Auguste Vidal, notre érudit compatriote, a en outre édité des délibérations du conseil communal de la ville d’Albi du xive siècle et des comptes consulaires de la même époque qui nous ont été précieux.

En raison de l’importance des renseignements recueillis sur Bernard de Bonne, et de leur nature, nous scinderons cette notice en deux parties :

Dans la première où nous donnerons quelques détails très sommaires sur ce que nous avons pu découvrir sur les origines de la maison de Bonne du Languedoc, que nous croyons avoir été énoncées, de manière incertaines d’ailleurs, sans preuves directes et sans références toutefois par certains généalogistes ; nous ferons ensuite connaître ce qui constitue, en quelque sorte, l’état civil de Bernard de Bonne, ses alliances, ses enfants au premier degré, et nous analyserons ses conventions matrimoniales avec sa troisième épouse Marquise de Lautrec et son testament.

Une seconde partie sera consacrée aux renseignements que nous avons pu trouver à notre portée immédiate sur son rôle politique et juridique auprès des Consuls d’Albi et sur les très grands services qu’il rendit plus particulièrement à cette cité en bien des circonstances diverses.

Les origines de la maison de Bonne

Le nom patronymique de la famille de Bonne, à l’origine est Bona, et de Bona, d’après les plus anciens documents de nous connus ; on trouve ensuite en français Bone, et depuis le xve siècle, à peu près exclusivement de Bonne par l’adjonction constante de la particule. C’est justement cette dernière forme qu’ont adoptée d’Hozier et Gerin, sur la communication des titres de le la maison de Bonne et que nous adoptons définitivement en uniformément ici pour éviter toute confusion.

Légendes en Dauphiné

M. de Courcelles , sans références, en tête de sa généalogie des de Bonne, laisse croire que l’origine de la maison de Bonne serait en Savoie, d’où vers 1180, dit-il, deux branches auraient essaimé, et se seraient établies, l’une en Dauphiné – branche illustrées d’ailleurs plus tard par François de Bonne, duc de Lesdiguières, connétable de France – l’autre dans nos montagnes languedociennes.

Par la suite, ces allégations seront largement reproduites :

Voir aussi Louis Lainé, 1846, Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France, ou, Recueil de preuves, mémoires et notices généalogiques, servant à constater l’origine, la filiation, les alliances et les illustrations religieuses, civiles et militaires de diverses maisons et familles nobles du royaume.

Voir aussi Hyppolyte de Barrau, 1857, Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue.

Voir aussi Joseph de Bonald, 1902, Documents généalogiques sur des familles du Rouergue.

Voir aussi Gustave Chaix d’Est-Ange, 1906, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du xixe siècle.

Hubert (2012)

C’est à la branche Languedocienne qu’appartient Bernard de Bonne, le premier des de Bonne dont la filiation interrompue jusqu’à nos jours soit certainement établie. Mais certains documents permettent d’affirmer, sinon avec une absolue certitude, du moins une quasi-certitude, que la branche du Languedoc était bien avant fixée dans nos régions et de présumer sans témérité que la branche du Dauphiné serait issue de la souche languedocienne.

Famille de chevalerie

Nous ne nous arrêtons pas qu’à titre de curiosité à une tradition qu’un milicien romain du nom de Bonus (de la gens Bona) lors de la conquête de la Gaule se serait fixé par mariage dans notre pays où il aurait fait souche et où sa famille se serait établie ; c’est peut-être une fantaisie d’imagination que rien ne permet de contrôler, ce n’est pas, en tous cas, invraisemblable.

Il est plus certain et l’Histoire du Languedoc a énoncé qu’en 876 un chevalier du Languedoc de la maison de Bonne suivit en Dauphiné le comte de Vienne, duc de Bourgogne, s’y fixa et y fit souche. C’est de lui que descendraient les de Bonne du Dauphiné que l’on trouve déjà en 1210, notaires à Saint-Bonnet en Champsaur (Hautes Alpes) pendant plusieurs générations successives, auxquels remonte par filiation bien établie François de Bonne, duc de Lesdiguières.

Il est tout à fait certain qu’auparavant, au xe siècle dans le pays castrais, la famille de Bonne du Languedoc, compte parmi les familles de chevalerie de la province et sa sépulture dans l’abbaye de Saint-Benoît de Castres. La preuve en est fournie dans un document de la bibliothèque nationale (dossiers de Bonne des fonds d’Hoziez et Chérin) que nous traduisons littéralement du texte latin : « le 2 des calendes d’août, 920 Adelays Bona, femme de puissant homme Nicolas de Hellona a été ensevelie dans la chapelle de Bonne ». Il est extrait d’un ancien obituaire de l’abbaye (et d’autre part a été cité par Borel dans ses antiquités castraises).

Nous trouvons d’autres personnages de la même famille, mais isolés, cités au xie, xiie et xiiie siècle notamment :

Raymond de Bonne , déjà coseigneur d’Hautpoul à la fin du xie siècle

Clément Compayré Études historiques et documents inédits sur l’Albigeois, le Castrais et l’ancien régime Au xiiie siècle, Reinier de Bonne participe avec d’autres chevaliers du Languedoc, à la défense de Toulouse « es metut eme sas gens à la porta barbacana de Matabiau ».

François Guizot (1824) Histoire de la guerre des Albigeois. Chronique de Guillaume de Puylaurens. Des gestes glorieux des français de l’an 1200 à l’année 1311 via Éditeur : J.-L.-J. Brière (Paris) version occitane de l’épopée de la Croisade.Compayré cite encore Arnaud de Bonne jurisconsulte parmi les quatre jurisconsultes à qui, au cours du xiiie siècle, les consuls d’Albi soumettent la question de savoir s’ils peuvent avoir une Maison commune.

Guy Bona (peut-être un frère de Bernard, sûrement un parent) est consul à Albi en 1560.

Bien que nous ne puissions dire quelle relation existe entre ces personnages isolés et Bernard, nous les citons afin d’établir qu’il existait dès avant le xe siècle dans la région où il vécut au xive, une famille notable de Bonne à laquelle il était surement apparenté. Il faut d’ailleurs faire des rapprochements que nous considérons comme probants, si l’on considère que Bernard de Bonne a des possessions plus tard dans le castrais, qu’on le trouve souvent cité comme damoiseur – damoiseau d’Hautpoul / domicellus d’Autpol – qu’il est lui aussi jurisconsulte, qu’enfin ses descendants à la fin du xviie, produisent certains titres cités pour la justification de leurs droits à la noblesse dans laquelle ils sont maintenus sur les preuves par eux fournies.

Blasons

Un mot sur l’ancien blason de la maison de Bonne du Languedoc qui était celui de Bernard et fut porté par tous ses descendants directs tout au moins jusqu’à la fin du xviiie siècle où, dans quelques branches, ont adopté celui de Lesdiguières, ce qui nous parait regrettable, à l’honneur de l’ancien blason féodal ne le cédant pas à l’anoblissement plus récent du duc de Lesdiguières.

Le blason authentique des de Bonne du Languedoc, descendants de Bernard, très caractéristique de son origine féodale est : « de gueules à la bande d’or chargée d’un ours de sable ». C’est sous ce blason que la famille est enregistrée dans un jugement de maintenue dans sa noblesse du 17 décembre 1668 de M. de Besons, Intendant du Languedoc. Rietstap et Courcelles donnent ce même blason aux de Bonne du Languedoc.

C’est ce même blason que nous avons eu la fortune d’identifier entre les mains d’une image de Saint-Salvy, sculptée en relief sur une pierre érigé du temps même de Bernard de Bonne, au haut de la tourelle du clocher de Saint-Salvy à Albi et qui n’était pas signalée jusqu’ici exactement. Le blason de Bonne y fut placé à la suite d’une querelle entre les consuls d’Albi et le chapitre collégial de Saint-Salvy, à la suite de l’exhaussement de la vielle tour romane de la collégiale – Bernard de Bonne avait fait une fondation dotée par lui de deux cent livres, destinées à cet exhaussement.

Cette querelle qui ne dura pas moins de près de trois ans, se termina par une transaction élaborée par Bernard dont nous avons le texte (et où il est présent et signé) transaction entre la ville et le chapitre de Saint-Salvy. Au cours de la querelle les consuls exigeaient que les armes de Bernard de Bonne y seraient placées à côté de celles de la ville ; le prévôt ne voulait que celles de la ville et la blason du chapitre à l’image de Saint-Salvy ; les consuls tinrent bon, mais par une ingénieuse idée y mirent quand même et malgré l’opposition de principe du chapitre, le blason de Bernard en le plaçant entre les mains de Saint-Salvy.

Un érudit allemand a eu récemment l’heureuse idée de photographier al statuette assez peu visible du bas de la tourelle, vu sa position au-dessus des toits et nous avons pu identifier la blason de Bernard de Bonne, absolument conforme à celui qui est enregistré dans le jugement de maintenue plus haut cité voir l’extrait).

En ce qui est du blason (au chef cousu et lion) relevé par une de Bonne vraisemblablement admis à la cour sous le titre de vicomte de Lesdiguières à la fin du xviiie siècle, c’est le blason du duc de Lesdiguières ; à quelle époque put-il être pris par les de Bonne ? Probablement pas avant 1712 date à laquelle mourut sans postérité, le dernier Duc de Lesdiguières descendant direct du connétable par l’un de ses filles, car le connétable n’eut pas d’héritiers males mais seulement des filles.

On peut regretter qu’en relevant le blason des Lesdiguières, celui des de Bonne qui le premier au cours du xviiie siècle prit ce blason ne l’ait pas tout au moins écartelé ou chargé au centre de l’écu ancien du très noble blason de son lointain aïeul direct Bernard de Bonne en les réunissant dans le même écusson.

Après ces digressions préliminaires, arrivons à Bernard de Bonne ;

Les prédécesseurs de Bernard

Nous ne connaissons pas la date précise de sa naissance ni s’il naquit à Albi ; c’est probable, sa famille y étant fixée déjà au début du xive siècle ; nous ne savons pas son testament qu’elle avait sépulture dans l’église des frères mineurs d’Albi où il veut lui-même être inhumé « in tumulo parentum meorum ».

Elle y possédait des immeubles, notamment une maison, qui dans les vieux compoix passe successivement sur la tête de son fils Philippe et de ses descendants pendant plusieurs siècles et que MM. Sarrasy et Vidal qui ont fait d’importants travaux sur l’ancien cadastre et les vieilles maisons d’Albi situent à l’angle des anciennes rues Lagrasse et Roquelaure. Ce serait selon M. Vidal, sur l’emplacement de l’immeuble d’ailleurs très important et dont certaines parties sont anciennes qu’occupait il y a quelques années l’hôtel des ambassadeurs formant angle à l’intersection de la rue actuelle des nobles et de la rue Roquelaure.

Juriste de formation

Bernard de Bonne consacra sa jeunesse à l’étude des lois. Il était en effet jurisconsulte « licenciatus in legibus ».

Nous le trouvons, en 1344, juge d’albigeois.

Vers 1361, il est juge criminel de Carcassonne et devient lieutenant principal du sénéchal de Carcassonne et de Béziers, charge qu’il occupera jusque vers les dernières années de sa vie. C’est surtout pendant cette dernière partie de sa vie que la ville d’Albi bénéficia de son dévouement à la cité et de ses libéralités, en maintes circonstances, ainsi qu’on le verra par la suite.

Mariages

Il se maria trois fois, ainsi que le prouve, sans contestation possible, son testament. Car ici, nous ne pouvons pas ne pas signaler l’erreur inconcevable de M. de Courcelles qui, dans ses généalogies, ne cite que sa dernière union avec Marquise de Lautrec à qui il attribue indistinctement tous les enfants qu’il cite de Bernard de Bonne. Villain et d’autres se sont bornés à copier de Courcelles, et l’on répété après lui et pourtant il existait à la bibliothèque nationale, dans un des dossiers de Bonne, une généalogie établie par Chérin qui mentionne trois épouses.

En premières noces, il avait épousé une dame dont nous ne connaissons par le nom de famille, mais nous savons par le testament de Bernard de Bonne qu’elle s’appelait Bernarde et qu’il en avait un fils, le seul enfant de Bernarde qui soit cité dans le testament.

Les généalogistes lui donnent un autre fils Jean-Alphonse, mentionné dans une lettre du 18 juin 1345 comme ayant conduit une compagnie d’hommes d’armes à l’armée du roi. Il était sans doute mort sans postérité avant Bernard puisque celui-ci, dans son testament n’en fait pas mention, ni de sa postérité.

Philippe

Philippe fit ses études de droit et passé son examen de licence à Toulouse en 1373. À l’occasion de cette licence, Philippe invita les consuls d’Albi à lui faire honneur « que li volguen far honor » en assistant à Toulouse à la fête qu’il y donne.

Une délibération du Conseil communal d’Albi du 18 juin 1373, nous apprend que ceux-ci lui firent cadeau à cette occasion de quatre pièces d’argenterie en vermeil « quatre tassas d’argen sobre dauradas ».

Nous savons d’autre part, par une délibération des consuls de Castres du 9 juillet suivant que la fête a eu lieu, que Jean Guos et P. Colomb, consuls de Castres y ont également été invités, que de leur côté, ils lui ont fait cadeau au nom de la ville de Castres de six marcs d’argent en vaisselle d’argent « vayssela blanca ».

Les comptes consulaires d’Albi nous signalent à plusieurs reprises que Philippe fut chargé par eux de plusieurs missions importantes à Paris ou ailleurs dont ils les remerciaient par des dons en nature.

Philippe épousa le 17 avril 1384 l’héritière d’une maison de Marguerites près de Beaucaire et c’est de là que ce dernier nom de « Marguerites » s’ajouta à celui des de Bonne, et que l’on trouve dans des actes, les de Bonne appelés de Bonne de Marguerites, seigneurs de Marguerites.

Philippe invita les consuls d’Albi à assister à ce mariage « per far honor à luy ». Dans une délibération du conseil de la cité d’Albi du 18 avril, il est décidé que la ville lui fera cadeau de deux marcs d’argents en vaisselle et que deux consuls le lui apporteront, mais quelques membres du conseil firent observer qu’il serait peut-être prudent d’envoyer le cadeau par un émissaire à cause du péril que le voyage ferait courir aux consuls eux-mêmes, les routes étant infestées par les routiers « per lo perilh des camis ». La décision définitive fut remise, et, le lendemain, dans leur séance du 19 avril, les consuls craignant sans doute d’être traités de couards décidèrent que deux d’entre eux iraient au mariage et feraient le ldon.

Philippe est mentionné en 1386 comme conseiller au parlement de Paris.

Nous le trouvons en 1401 juge mage à Toulouse où il mourut dans des circonstances tragiques que nous rapportons ici, succinctement (d’après l’histoire du Languedoc de D. Devic et D. Vaissette qui les rapportent au tome ix de l’édition Privat en note, d’après les pièces originales du cabinet des titres de la Bibliothèque nationale où ils se réfèrent.

À la mort de Pierre de Saint-Martial, archevêque de Toulouse, le chapitre cathédral de Saint-Etienne avait élu pour son successeur Vital de Castel Morand, son prévôt qui jouit quelque temps paisiblement de l’évêché.

Le papa Benoit XIII qui prétendait être seul en droit de pourvoir aux évêchés, considéra l’évêché comme vacant et en pourvut une de ses créatures Pierre Ravot – celui-ci, conjointement avec le pape, excommunia Vital qui à son tour, excommunia Ravot. Celui-ci mit néanmoins en mesure de prendre possession de son siège soutenu par l’université qui soutenait ardemment les libertés de l’église Gallicane. La cérémonie d’installation fut fixée au 13 novembre 1406.

Pressentant une opposition, les partisans de Ravot assemblèrent aux Cordeliers une centaine de professeurs, docteurs, écoliers, munis d’armes offensives et défensives ; il y avait aussi parmi eux, des religieux, quelques chanoines et d’autres ecclésiastiques. Ils se rendirent incontinent à Saint-Etienne, pour installer Ravot, faisant ainsi échec à l’appel que Vital de Castelmorant et le procureur du roi venaient d’interjeter pour s’y opposer en justice. En sa qualité de juge mage, Philippe de Bonne fut obligé de se rendre en même temps à la cathédrale pour s’opposer à la publication des bulles, mais les docteurs et les écoliers qui étaient du parti de Ravot ayant tiré leurs dagues et leurs épées contre lui et les officiers du roi qui l’accompagnaient, il fut « trésbuché » dit la chronique, foulé aux pieds par le peuple et tellement meurtri qu’il mourut quelques jours après.

Second mariage avec Jausionde d’Hautpoul

Devenu veuf de Bernarde, sa première épouse, Bernard de Bonne épousa en secondes noces, Jausionde d’Hautpoul. Elle descendait de Pierre Raymond d’Hautpoul qui, avec une troupe d’hommes d’armes de la Montagne Noire avait suivi Raymond IV, comte de Toulouse à la 1re croisade en Terre Sainte. Pierre Raymond d’Hautpoul est cité comme le chef d’un des trois groupes de croisés qui mirent le siège devant Antioche où il mourut et fut enterré sous le Péristyle de la Cathédrale Saint-Pierre d’Antioche où Chateaubriand signale avoir vu la pierre tombale de sa sépulture.

Une note de l’histoire du Languedoc (édition Privat), indique qu’il fut l’un des chevaliers croisés à qui un prêtre d’Auvergne révéla l’existence derrière l’autel de l’église Saint-Pierre du fer de la lance de la Passion du Christ qui y fut en effet trouvé.

Certains détails du testament de Bernard de Bonne semblent indiquer que Bernard de Bonne était déjà apparenté ou allié aux d’Hautpoul et l’on a vu aux préliminaires que l’un d’entre eux est cité par Compayré au xie siècle comme étant coseigneur d’Hautpoul.

Ce testament mentionne deux enfants issus du mariage de Bernard de Bonne ave Jausionde d’Hautpoul :

un fils : Pierre Raymond (remarquer ici qu’il porte les mêmes prénoms que Pierre Raymond d’Hautpoul, le chevalier de la première croisade mort devant Antioche) et il fait connaître que Pierre Raymond avait deux filles qui reçoivent des legs de Bernard : un légitime : Jeanne, et l’autre illégitime « filia spura » Guillelme, toutes deux encore célibataires à la date du testament (1367).

une fille, Marguerite, marié à noble Guillaume de Pierre Pertuse, chevalier seigneur de Revollet.

Pierre Raymond s’était marié, étant alors Viguier de Carcassonne, le 22 novembre 1384 avec une dame dont nous ignorons le nom. À cette occasion, Bernard de Bonne avait invité les consuls d’Albi à assister à son mariage ; dans leur délibération du 12 novembre précédent les consuls avaient décidé d’y assister et de lui faire un présent comme ils l’avaient déjà fait pour son frère Philippe.

Pareille invitation avait été faite aux consuls de Castres qui avaient délégué à y assister le sieur de Palhayrols. L’un d’eux avait mission de lui offrir au nom de la ville un cadeau de quatre marc d’argent.

Jauzionde mourut à Carcassonne à une date que nous ignorons et y fut inhumée tout au moins provisoirement, une des clauses du testament de Bernard stipule que, s’il ne l’a pas fait transférer de son vivant, en l’Église Saint-Sauveur d’Hautpoul, ses héritiers devront y pourvoir après sa mort.

Troisième mariage avec Marquise de Lautrec

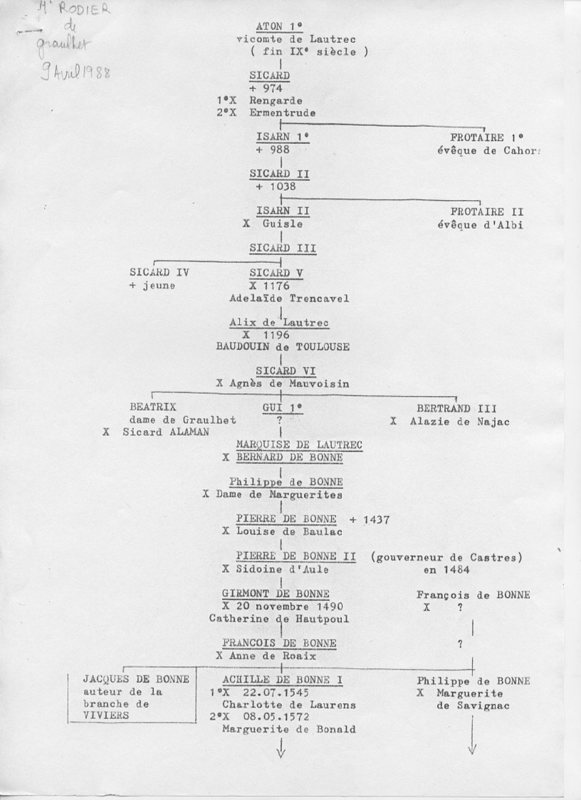

Devenu veuf de Jauzionde d’Hautpoul avant 1374, Bernard de Bonne épouse en troisièmes noces, au début de cette année, Marquise de Lautrec (Marquesia de Lautrec), fille de noble Guy de Lautrec, chevalier, seigneur du Cayla (près de Réalmont) de l’illustre maison des vicomtes de Lautrec, alliés aux anciens comtes de Toulouse.

Nous ignorons le nom de famille de la mère de Marquise, mais on peut en déduire avec une quasi-certitude de certains détails synchroniques et de l’apparition pour la première fois, à notre connaissance du moins, dans la maison de Lautrec du prénom de Marquise, qu’elle était la fille de Marquise de Roquefort, dame de Dourgne, que les titres de l’abbaye de Vielmur cités dans l’Histoire du Languedoc de D. Devic et D. Vaissete, signalent comme femme de Guy de Lautrec, inhumée en 1335 à l’abbaye de Vielmur dont plusieurs dames de la maison de Lautrec furent successivement abbesses, laquelle Marquise de Roquefort épouse Guy de Lautrec, avait fait des dons au monastère – aucun autre Guy de Lautrec, du moins contemporain, n’est cité dans les diverses généalogies de la maison de Lautrec.

La bibliothèque nationale, au fonds Chérin (dans un dossier de Bonne) contient un assez long extrait des conventions matrimoniales de Bernard de Bonne avec Marquise de Lautrec qui en 1374 était déjà veuve de Amblard de Sobiran, seigneur d’Arifat dont elle avait un fils nommé Sicard.

Voici un extrait de ces conventions matrimoniales dont l’instrument fut reçu par Me de Vergia, notaire à Carcassonne, le 10 juin 1374 – Bernard de Bonne y est qualifié Seigneur de Hautpoul.

Marquise de Lautrec apporte à son mari à titre de dot tous les biens et revenus qu’elle avait dans la ville et ses appartements à Castres, dans les terre de (Montredon) de Paulin et en d’autres lieux, en outre de tous les biens, revenus, juridictions hautes et basses qu’elle avait ou devait avoir dans les lieux de Graulhet, de Missècle, de Reybegon et autres lieux, ainsi que l’usufruit, après sa mort des biens par elle acquis au moyen des deniers dotaux qu’elle avait reçus de noble Amblard de Sobiran, seigneur d’Arifat, son premier mari, sous clause de réversion à noble Sicard d’Arifat, son fils et dudit Amblard, voulant, quant à ces autres biens, qu’ils appartiennent par succession aux enfants de son mariage avec le seigneur d’Hautpoul.

De son côté, Bernard de Bonne faisait donation à sa femme pour droit de noces ou augment nuptial, pour en jouir après son décès, de tous les biens et revenus, droits et fiefs qu’il possédait dans le lieu de Briatexte.

Marquise de Lautrec, mourut en octobre 1375, un an et quelques mois après son mariage, après avoir donné à Bernard de Bonne un fils appelé Bouchard – elle avait fait un testament dont nous ignorons le contenu, mais dans lequel elle avait légué une rente annuelle de quarante sols à sa sœur Marguerites de Lautrec, religieuse, puis prieure au monastère des dames de la Salvetat (monastère voisin de Montdragon et du château du Cayla). Ce détail nous est signalé par une quittance des arrérage de cette rente mentionnée par M. Mazens dans une monographie des seigneurs de Graulhet ; quittance donnée à Philippe et Pierre Raymond de Bonne, héritiers de Bouchard leur frère, retenue en 1394 par Me Gorgandi, notaire à Montdragon.

Marquise de Lautrec fut inhumée au monastère des dames de la Salvetat dont ses ancêtres étaient, sinon les fondateurs, du moins les bienfaiteurs insignes, certains actes en témoignent.

Une lettre de Bernard de Bonne, mentionnée dans une délibération des consuls de Castres, du 19 octobre 1375, nous révèle qu’il les a invités (a far honor a sa molher) en assistant à ses obsèques qui auront lieu au monastère des dames de la Salvetat.

Hommage à Philippe de Lévis au nom de son fils

Comme héritier de sa mère, Bouchard son fils qui tenait d’elle une partie de la justice de Graulhet devait l’hommage à Philippe de Lévis, seigneur suzerain de Graulhet. Nous connaissons le texte d’un acte d’hommage de Bernard de Bonne, au nom de son fils mineur à Philippe de Lévis.

Par cet acte, en date du 16 avril 1377, dans la forteresse de Châteauneuf de Bonafos (aujourd’hui Castelnau de Lévis, près Albi (Tarn) noble Bernard de Bonne, agissant pour lui et comme père et administrateur de noble Bouchard de Bonne, héritier universel de noble Marquise de Lautrec sa mère, jadis épouse dudit seigneur, rend hommage à Egrège et puissant homme Messire Philippe de Lévis, chevalier, vicomte de Lautrec, pour la huitième partie de la justice de Graulhet, la moitié de celle de Missècle et tous les fiefs nobles qu’il possède dans la terre de Lombers et le comté de Castres,… etc. qu’il avoue tenir en fief noble dudit seigneur de Graulhet.

Nous ne saurions passer sous silence un autre acte d’hommage du 13 mai 1368 rendu par Bernard de Bonne personnellement à Bouchard, comte de Vendôme et de Castres pour tous les biens et fiefs nobles qu’il possédait alors lui-même dans les terres de Lombers, le comté de Castres et d’autres bien nobles ainsi qu’il appert de l’acte de cet hommage passé à Toulouse dans le cloître du couvent des frères prêcheurs ; et retenu par Bernard Audemagne, clerc et notaire public.

Bouchard, fils de Bernard de Bonne et de Marquise de Lautrec, mourut jeune et sans postérité avant le 16 février 1 ; car un acte de cette date, mentionné par M. Mazens dans son histoire des seigneurs de Graulhet, et retenu par Simon de Montclare, notaire à Castres, nous révèle que Philippe de Lévis, seigneur suzerain de Graulhet racheta de Philippe et Pierre Raymond de Bonne, frères et héritiers de Bouchard les droits qu’en cette qualité ils tenaient de lui sur Graulhet.

Bernard est fait chevalier, un an avant sa mort

Un an avant sa mort, Bernard de Bonne fut fait chevalier. Les comptes consulaires de la ville d’Albi nous signalent à ce sujet que les consuls lui ont fait un cadeau de deux marcs d’argent « la jorn que fo cavalier ».

Bernard de Bonne mourut en 1394 à mi-février et fut inhumé le 23 février en grande pompe avec un grand concours de clergé et de peuple dans l’église des frères mineurs au tombeau de ses pères et revêtu de l’habit de franciscain ainsi qu’il l’avait prescrit dans son testament « sepelere volo cum habita fratrum minorum volens sequi conditionem maïroum meorum ».

Ce testament avait été fait à Carcassonne, devant Me Landredi, notaire de cette fille le 14 décembre 1387, en présence de témoins des plus notables de la cité.

Nous savons par les comptes consulaires d’Albi que les consuls firent porter dix torches à ses obsèques, louèrent le drap d’or de la confrérie de Saint-Salvy pour le porter à ses obsèques et vu l’affluence firent transporter au couvent des frères mineurs, les bancs de la maison commune.

Pour la nourriture des frères mineurs ce jour-là, il donne un setier de blé cuit en pain, deux setiers de vin pur et bon et trois florins d’or de France.

Chacun des frères mineurs recevra en outre un florin d’or à charge de dire cent messes pour le repos de son âme et de celles de ses parents, de ses femmes et de tous les membres de sa famille.

Il fonde dans leur couvent un anniversaire perpétuel avec pitance, pain, vin et l’accompagnement « cum compaenagio ».

Un legs important révèle que l’église des frères mineurs n’était pas encore terminée en 1387. « Je lègue, dit le testateur, à l’œuvre des frères mineurs pour lorsqu’on voûtera le chevet de leur église, cinquante francs d’or » et il demande que, à ladite voûte « il soit placé une pierre sur laquelle seront sculptées mes armes afin que mémoire de moi soit dans le couvent à perpétuité ».

Il leur lègue, en outre, trente francs d’or pour l’achat d’une chape processionnelle de drap d’or du plus beau que ses héritiers pourront trouver, chape où l’on brodera ses armes en souvenir de lui.

Suivent divers legs au profit, savoir :

Des chanoines de Ste Cécile et de Saint-Salvy pour la fondation d’un anniversaire dans leurs églises.

Il fixe l’honoraire qui sera donné à chacun des chanoines de Ste Cécile d’Albi et de tous les ecclésiastiques, clercs ou autres qui assisteront en surplis, et en cortège, crois en tête, à ses obsèques.

Du clergé et de l’œuvre de Notre Dame de Fargues

De l’abbesse et des chanoinesses du Bout du Pont.

D’une sœur de leur congrégation, comtesse de Montmirail.

Des curés et clercs de toutes les paroisses d’Albi et de Castelviel.

Des campes et cierges des dites églises paroissiales (legs d’huile ou de cire).

De la confrérie de Saint-Michel de l’église Saint-Affrique d’Albi. Des frères prêcheurs et des Carmes d’Albi.

D’un frère Carmes, Jean Saladini pour continuer ses études en théologie.

Du prévôt et des frères de Saint-Antoine d’Albi et de leur hôpital.

Des pauvres lépreux des léproseries de Saint-Martin d’Albi et du Castelviel.

De l’hôpital Saint-Jacques d’Albi.

On distribuera aux pauvres d’Albi cent setiers de blé cuit en pain.

Legs aux chapelains de N.D. de la Drêche et à leur église.

À l’église N.D des Infournats.

À l’église N.D. de Rocamadour.

À l’église N.D. du Solier, près Saint-Afric du diocèse de Lavaur.

On distribuera dû blé cuit en pain aux pauvres de Saint-Affrique (du diocèse de Lavaur), de Fréjerolles, de Monsalvy, de Ronel (au diocèse d’Albi) et de Briatexte (diocèse de Castres) ainsi qu’aux pauvres de Denat (diocèse d’Albi).

Autres legs, savoir :

À l’église de Villerfranche de Calmine, diocèse d’Albi.

À l’église de Lombers.

Aux chapelains et à l’église de Briatexte.

À Saint-Martin de Toëll (proche Briatexte)

À Pierre de la Croix, habitant de Briatexte, son régisseur.

À un nommé Fogasse et à Jacques de Puymirail de Briatexte, ses serviteurs.

Un legs important est fait ensuite au couvent des dames religieuses du monastère de Saint-Pierre de la Salvetat, avec fondation d’un anniversaire perpétuel, dans leur église « où est inhumée Marquise de Lautrec, sa troisième épouse.

Legs à l’église Ste Sigolène de Missècle près Graulhet de cinq florins d’or de France pour l’achat d’une statue de bois peinte à l’image e la bienheureuse Vierge Marie.

Legs au couvent des frères mineurs de Castres et fondation dans leur église « d’un anniversaire perpétuel avec absoute solennelle dans la chapelle des Saints Etienne et Laurent où est inhumée sa première épouse Bernarde.

D’autre legs, savoir :

Aux frères prêcheurs de Castres, particulièrement à l’un d’eux Jacques Valencia, à charge de messes et fondation dans leur église d’un anniversaire perpétuel.

Aux moines de Castres (il s’agit des religieux de l’abbaye bénédictine de Castres).

À l’église Notre Dame de la Platé.

Aux dignitaires de Castres.

À l’hôpital Saint-Jacques, à l’hôpital Notre Dame, à l’église Saint-Pierre d’Avitz, à l’église N.D. de fargues, près Castres, à l’abbaye d’Ardorel, à N.D de Gignoux, aux quatre hôpitaux généraux de Castres.

Voici ensuite un legs plus exceptionnel :

Il lègue vingt florins d’or de France pour le passage général outre-mer s’il est fait une nouvelle croisade contre les infidèles, et il stipule que, si la croisade n’a pas lieu, aucun seigneur ou prince spirituel ni temporel ne pourra y prétendre pout tout autre but – cette somme devant rester en ce cas à ses héritiers naturels.

Nouveaux legs, savoir :

À N.D du Solier, à l’église Saint-Pierre de Fronze au diocèse de Lavaur, à l’église Saint-Alain de Lavaur (un florin d’or), à l’église Saint-Etienne de Toulouse, aux carmes de Saint-Paul Cap de Joux.

Un legs important est fait ensuite à l’église Saint-Sauveur d’Hautpoul et au clergé de cette église, avec fondation d’un anniversaire perpétuel à y célébrer pour la repose de l’âme de Jauzionde d’ Hautpoul sa seconde épouse.

Il lègue de plus, à cette église, un calice avec sa patène d’argent doré du poids d'un marc et demi, et il est prescrit que son fils Pierre Raymond issu de lui et de ladite Jauzionde devra entretenir à perpétuité un cierge dans ladite église.

D’autres legs, savoir :

Aux églises de Graulhet et de Saint-Amans Valtoret, à l’église N/D. de Négrin, à l’église et au clergé de Saint-Saturnin de Carcassonne, à Pierre Garnier, prêtre de Carcassonne.

Legs d’un calice en argent doré avec sa patène du poids de deux marcs portant ses armoiries à l’église Saint-Saturnin de Carcassonne.

Encore des legs, savoir :

À l’église Cathédrale de Carcassonne, et à d’autres établissements de Carcassonne. Pauvres de l’hôpital de la cité.

Frères mineurs du Bourg, et particulièrement à l’un deux, François Corigéni (que l’on retrouvera plus loin).

Frères prêcheurs, Augustins, Carmes, Religieuses de Ste Claire, Religieuses Augustines, Frères de Ste Eulalie du Bourg, églises de Saint-Vincent, de Saint-Michel, de N.D. de l’abbaye et autres églises du Bourg et suburbaines.

Voici une importante fondation :

Il fonde, au lieu de Mazamet, près de sa maison de Nougarède, un hôpital où les pauvres du Christ seront recueillis en l’honneur de Saint-Sauver et qui s’appellera Hospice de Saint-Sauveur.

Il y a aura deux salles : une pour les hommes et l’autre pour les femmes et une autre salle avec cour pour la personne qui gouvernera cet hôpital.

Il donne cent florins d’or pour leur acheter des lits avec leur garniture qui comprendra : une couette (culceria) un coussin (coxine) une couverture (flanata) et deux linceuls assez convenables pour recevoir les dits pauvres.

Cet hôpital devra être tenu exonéré des prestations et charges imposées par Dame Jeanne, comtesse de Poitiers au nom du roi de France.

Les régents de l’hôpital devront exhorter les pauvres à prier pour le repos de son âme, de celle de Jauzionde d’Hautpoul et de ceux de sa race.

Cet hôpital sera entretenu aux frais de Pierre Raymond son fils, issu de Jauzionde et de celui-ci et ses successeurs devront tenir un prêtre pour célébrer à perpétuité la messe, tantôt dans la chapelle de la Nougarède, tantôt dans l’église de Saint-Sauveur et tantôt dans la chapelle de la Bienheureuse Vierge Marie de Négrin pour le salut de l’âme de Jauzionde.

Lorsque la messe sera célébrée à Saint-Sauveur, le prêtre ou les prêtres devront venir après la messe sur le tombeau où sera enterrée Jauzionde d’Hautpoul donner une absoute solennelle.

Puis, après un legs fait à la femme d’un nomé Ensiras, suivent des clauses assez obscures relatives à certains litiges existants entre le testateur et diverses personnes, notamment avec les habitants de Roquerland au sujet de fours qu’y possédait Jauzionde d’Hautpoul, litiges sur lesquels le testateur ne donne pas assez de détails pour en expliquer l’origine.

La longue liste des legs se continue par :

Un legs pour l’achèvement de l’église Saint-Julien de Roquerland.

Un legs aux habitants de Roquerland.

Un legs aux pauvres d’Hautpoul et de l’Hautpoulois, de cent setiers de blé.

Un legs à l’église de Pradelle en Cabardès.

Encore une clause relative à un litige concernant un vacher du nom d’Amélius.

Suivent des legs à l’hôpital de N.D. du Bout du Pont de Carcassonne et à d’autres établissements de Carcassonne, savoir :

L’hôpital Saint-Jacques,

L’hôpital Saint-Blaise,

L’hôpital Saint-Nicolas,

L’hôpital Saint-Pierre.

On vendra un pré qu’il possède à Carcassonne pour faire des constructions à l’hôpital du Saint-Sépulcre du Bout du Pont de Carcassonne.

Un legs à Guillaume de Naucelle dans la maison duquel il habite à Carcassonne.

Un legs à Maître Angéli de Agapii de Carcassonne.

Il lègue à ses débiteurs toutes les sommes qu’ils lui devront à titre de redevances ou arrérages.

Un legs à Guy Brun, son famulus, fils de Raymons, du vivre et du vêtement, sa vie durant, s’il reste au service de ses héritiers, sien-non, vingt florins d’or.

Un legs à Pétrone Guarane pour les services qu’elle a rendus jadis à son épouse.

Des legs à tous ses filleuls masculins et féminins. Il ordonne le paiement de trente francs d’or qu’il doit aux frères mineurs d’Azille en vertu d’un accord passé avec eux devant Guillaume Coste, notaire à Carcassonne.

Il lègue à Jean de Taillefer, son cousin d’Albi, dix florins d’or de France.

Il lègue ensuite à titre particuliers et pour sa portion héréditaire, dans sa succession, à noble Marguerites, sa fille et de Jauzione d’Hautpoul, épouse de noble homme le seigneur Guillaume de Pierre Pertux chevalier, seigneur de Revollet, cent florins d’or de France et la dot qu’il lui a donnée soit en deniers, soit en vases d’argent et qu’elle se tienne satisfaite de ses droits tant dans la succession de ladite Jauzionde, sa mère, que dans les biens de sa propre succession.

Puis, prévoyant le cas où elle mourrait sans postérité, la moitié de ce legs en ce cas, profitera à son frère Pierre Raymond et l’autre moitié conjointement à ses frères Philippe issu de son premier mariage et Bouchard, issu de son troisième mariage.

Ici, un legs intéressant d’affranchissement : il lègue à Cyprien de Carnelle, son serf, la liberté (Hem lego Cypriani de Carnelo, servo meo libertatem) et de plus, le vêtement et la nourriture dans sa maison avec ses héritiers, sa vie durant. S’il ne veut pas rester avec eux, il recevra dix francs d’or ou leur valeur.

Il lègue à Guillelme fille naturelle (filia spuria) de son fils Pierre Raymond, pour le cas où elle se mariera, cinquante florins d’or de France payables dans trois ans de son mariage et à Jeanne, fille légitime du même, cinq cent florins d’or pour le cas où elle se mariera, payables dans deux ans de son mariage.

Un legs à un nommé Pierre Barthélémy du vêtement et de la nourriture dans sa maison d’Albi avec ses fils Philippe et Bouchard.

Legs à Sicard Boissier d’Albi, et à Guillaume de Falgous, fils de Bernard, en souvenir des services que lui a rendus son père.

Il lègue à Jean Combes, bailli de Laure (aujourd’hui dans l’Aude) cinquante francs d’or afin qu’il puisse se défendre en justice contre les réclamations que lui fait un nommé Bernard de Saint-Amais et que le testateur estime lui être injustement faites.

Il lègue à Raymond Dafini pour les services qu’il lui a rendus, ainsi que à son fils Bouchard, vingt francs d’or qui lui seront payés le jour où il célèbrera sa première messe et qu’il tire de là pour en faire la fête accoutumée.

Bouchard devra ce jour-là lui offrir une tasse d’argent du poids d'un marc.

D’autres legs sont faits ensuite :

À Désiré Boyer, son serviteur, pour ses services.

À Guillelme, fille de Terone de la Beyne, cordonnier de Carcassonne pour se marier.

À Bernard Bouffard, prêtre de Saint-Amans pour ses services.

À Jean-Pierre, dit Mascart, Sergent d’Hautpoul et à sa femme Guillelmine, pour leurs services – et pour le jour où ils ne pourront plus se suffire, le vêtement et la nourriture dans sa maison de la Nogarède avec Pierre Raymond.

Il charge François Corigeni (déjà nommé) de l’ordre des frères mineurs de Carcassonne, qu’il nomme son procureur fondé à ce sujet, à l’effet de présenter sa succession dans l’apuration des comptes à rendre par Jean Guerin, de Saint-Amans régisseur et gouverneur de ses biens d’Hautpoul et de Cancalières et des revenus et autres biens meubles et immeubles qu’il possède dans la lieu de Pradelles en Cabardès.

Encore des legs à :

Pierre Pons, sergent royal de Carcassonne,

Guillaume Marcie, frère de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem,

Raymond Marcie, frère du précédent,

Pierre de Cabardès, prêtre, recteur de Pradelles,

Pierre de Magnial, prêtre,

Guillelme, femme de Jean Vigourous, sergent du bourg de Carcassonne,

Et Bernarde sa servante.

Legs à son hérédité

Il arrive enfin à l’attribution de son hérédité qu’il partage entre ses trois fils comme suit :

(Nous citons ici textuellement les dispositions du testament)

En tous mes biens meubles et immeubles, où qu’ils soient, je fais et institue mes héritiers universels, savoir :

Pierre Raymond, mon fils et de noble Jauzionde d’Hautpoul en tous ses biens immeubles, revenus, propriétés, juridictions, hommes et femmes, droits et deniers, que j’ai et qui peuvent et doivent m’appartenir dans le lieu d’Hautpoul et ses appartenances ainsi que dans tous le diocèse de Lavaur de même que dans le lieu de Pradelles et ses appartenances de Cancalières, diocèse de Castres.

En outre, la troisième partie des biens meubles que je possèderai au jour de mon décès et qui resteront après le paiement de mes legs et dettes et des charges que lui impose dans ce testament de tous

Codicilles que je pourrais y ajouter, et gardera tous les ustensiles, vases vinaires, pressoirs, armes, tentures, lits et couvertures que j’aurai à mon décès dans les maisons de la Nogarède et dans les châteaux d’Hautpoul s’il en existe alors, de Soual et de Cambounet.

Pour les autres immeubles, revenus, propriétés, produits, juridictions, et les deux autres parties des biens meubles, noms et droits que j’aurais au jour de ma mort, une fois mes dettes et legs payés, dont je n’ai pas autrement disposé, et tous les couvertures, lits, vases vinaires, pressoir, armes, pétrins et autres ustensiles qui se trouveront dans ma maison d’Albi et de Briatexte. Je fais mes héritiers universels, et j’institue Philippe mon fils et de ma première femme Bernarde, et Bouchard, mon fils et de noble Marquise de Lautrec, ma dernière épouse.

Bouchard aura particulièrement les immeubles, revenus, produits, juridictions et propriétés en quoi que consistent que j’ai et Graulhet et Missècle, ainsi que Puybegon que m’avait apportée en dote ladite noble Marquis, et en outre les biens immeubles, revenus, propriétés, produits, maisons, bois, vignes, et près que je possède dans la ville, juridiction et leurs appartenances du lieu de Briatexte.

Philippe mon fils aura particulièrement tous les immeubles droits, deniers, revenus, propriétés, produits et maisons que j’ai et qui m’appartiendront dans les lieux, juridictions, terroirs et leurs appartenances de Ronel, Roumagous, de la Goutine et de Lombers, de Cuq et de leurs appartenances et dépendances de Denat, de Puylanier de la Bastide épiscopale au diocèse d’Albi ainsi que les immeubles que j’ai dans la cité et ses appartenances de Castres ;

Les uns et les autres ne pourront rien réclamer réciproquement sur les biens ci-dessus spécialement attribués à l’un ou à l’autre d’eux.

Tous les autres biens que je possèderais dans la ville et le diocèse d’Albi appartiendront à Philippe et à Bouchard.

Je veux en outre qu’en plus des biens à lui légués, Bouchard prélève sur les biens meubles de ma succession cinq cents francs d’or pour acquérir des revenus avec juridiction dans le diocèse d’Albi ou d’autres lieux voisins à son gré.

Je veux que Pierre Raymond acquitte sur ses biens particuliers tous les legs annuels et perpétuels faits dans ce testament.

à des lieux ou personnes, du diocèse de Lavaur, Cancalières et leurs dépendances et que Philippe et Bouchard acquittent par égales parts les legs annuels et perpétuels faits à des lieux ou personnes étrangères au diocèse de Lavaur, et au lieu de Cancalières, hormis toutefois, les legs annuels et perpétuels que la mère de Pierre Raymond avait faits au couvent des frères mineurs et prêcheurs de Castres et au monastère d’Ardorel qu’il sera tenu de payer et acquitter sur ses propres biens. Quant aux legs non annuels ni perpétuels dus en vertu du testament de la mère de Pierre Raymond, ils seront acquittés des deniers communs.

Les legs faits par la mère de Bouchard dans son testament, s’il s’en trouve qui n’aient pas été acquittés, le seront aussi de leurs deniers commines et si Bouchard, comme héritier de sa mère, tient plus que son frère Sicard d’Arifat ne tient de sa mère, pour quelque cause que ce soit, il sera fait compte au dit Seigneur d’Arifat, de leurs derniers communs également.

Philippe et Bouchard ne pourront rien réclamer à Pierre Raymond à raison des… ni des réparations faites dans les édifices et terres de celui-ci.

Au cas où Pierre Raymond décèderait sans postérité, Bernard de Bonne lui substitue sa sœur Marguerite dans le bénéfices des legs à lui faits.

Suivant d’autres clauses de substitution au cas de pré décès des uns ou des autres de ses descendants.

Si ses héritiers meurent tous sans descendants, Bernard de Bonne lègue à l’hôpital Saint-Jacques d’Albi tous ses biens Du Castelviel, du séquestre, et ses autres biens sis à Albi.

Au même cas, il lègue à l’abbesse et aux chanoinesses d’au-delà du Tarn, les biens situés au-delà du Tarn à Albi.

Si, au temps du décès de ses trois fils sans postérité Marguerite ne vit plus, ce qui restera de ses biens sera consacré à fonder deux monastères, l’un à la Nogarède, l’autre à Soual.

Il sera installé à la Nogarède des religieuses de Saint-Dominique, au nombre d’au moins douze, plus la prieure avec quatre prêtres de l’ordre des frères prêcheurs et quatre prêtres séculiers, chargés de prier Dieu aux intentions du testateur, de ses parents, de ses femmes, et de sa génération. Et à Soula des religieuses de Saint-François et de Sainte Claire en même nombre et de même qu’il a été prévu pour l’autre monastère.

Si, par suite de survie de Marguerite ou pour tout autre empêchement, on ne peut créer le monastère de la Nogarède, on fera seulement celui de Soual.

Et si celui-ci même ne peut être fondé, les biens disponibles iront au monastère de Saint-Pierre de la Salvetat aux mêmes charges de messes et de prières imposées aux autres.

Si les sœurs de la Salvetat ne veulent pas accepter les charges, les mêmes biens reviendront à l’hôpital et aux pauvres de l’hôpital Saint-Jacques d’Albi. Et en ce cas, Bernard de Bonne prescrit aux syndics et recteur du dit hôpital d’obtenir du Pape la permission de construire une chapelle en l’honneur de Saint-Jacques et de la Sainte Vierge mère de la cité d’Albi et de faire donner des absoutes sur son tombeau et faire prier dans l’église des frères mineurs d’Albi.

Enfin, Bernard de Bonne nomme curateurs à son jeune fils Bouchard ses frères Philippe et Pierre Raymond.

Il prohibe l’aliénation de ses biens pour toutes autres causes que celles prescrites.

Exécuteurs testamentaires

Il choisit comme exécuteurs testamentaires, savoir :

Dans le diocèse de Carcassonne Me Guiraud Roger et le frère François Corigeni, des frères mineurs de Carcassonne, leur substituant, au cas de prédécès de l’un deux : à Guiraud Roger, l’officiel de Carcassonne, et au frère Corigéni, le gardien des frères mineurs de Carcassonne.

Dans les diocèses de Castres, Lavaur et Albi, Guillaume Valesca, de Castres, et Galhard Gouffier d’Albi et au cas de prédécès il substitue à Galhard, dans le diocèse d’Albi, l’official et le gardien des frères mineurs d’Albi et à Guillaume Valescia, dans les diocèses de Castres, et Lavaur, l’official et le gardien des frères mineurs à Castres.

Avec pouvoir de prélever sur son hérédité, toutes sommes nécessaires à l’acquit de ses legs et charges – et au cas d’insuffisance des valeurs mobilières de sa succession, de vendre des immeubles à concurrence de la somme nécessaire à les acquitter.

Il lègue à ses exécuteurs testamentaires cent florins d’or de France qu’ils diviseront, selon le plus ou moins de labeur qu’ils auront fourni.

Il révoque tous ses autres testaments.

Il requiert les témoins d’assister à la rédaction du testament et le notaire de le rédiger avec pouvoir à celui-ci d’en délivrer expéditions et extraits.

Et voici la fin :

« Fait dans la maison d’habitation de Bernard de Bonne, seigneur d’Hautpoul sise dans la cité de Carcassonne, en présence des vénérables hommes Pierre Boyer, Docteur es-décrets, Jean Cabardi, licencié ès-droits, juge ordinaire de Carcassonne, Pierre Guidor, licencié ès-droits, Maîtres Jean Molinerie, Ardide Amaran, Guillaume Lanfredi, bacheliers es-lois, Jacques Lautard et Me Pierre Fabri, notaire Royal de Carcassonne, témoins – et de moi Bernard Lanfrédi, notaire d’autorité royale de Carcassonne qui, de ce requis, ai retenu cette charte ou testament ».

Son rôle dans le cité

Après avoir fait connaître Bernard de Bonne et sa famille, analysé ensuite deux des plus importants documents qui le concernent et en avoir cité d’autres ; Il convient de rapporter ici d’autres actes et détails glanés à des sources sûres qui ont trait plus particulièrement à sa vie publique et au rôle social qu’il remplit en diverses circonstances.

Nous regrettons de n’avoir pu aller investiguer dans tous les lieux où il passa, particulièrement à Carcassonne ou la consultation des archives de tout ordre aurait pu nous donner d’intéressants renseignements, puisque il exerça un rôle public important pendant la seconde moitié de sa vie ; faute de temps, et aussi, il faut l’avouer, des ressources financières sans l’aide desquelles les recherches de cet ordre sont impossibles, utilement, nous avons dû nous borner à puiser à peu près exclusivement aux sources plus proches de notre portée immédiate, c’est-à-dire aux documents que nous avons pu facilement et directement atteindre.

En 1354, la guerre de Cent ans battait son plein, les Anglais répandus dans tout notre pays, assiégeaient les châteaux, rançonnaient les habitants des villes et des campagnes – il fallait se défendre.

Par ordre du roi, le sénéchal de Carcassonne nommait une commission spéciale composée pour l’Albigeois et le Castrais de Raymond de Durfort, chevalier et de Bernard de Bonne, seigneur d’Hautpoul, chargés de visiter les lieux de la Viguerie, d’Albi et des environs susceptibles d’être fortifiés ou dont les fortifications restaurées pourraient résister aux anglais, avec ordre de faire démanteler celles où les ennemis pourraient s’installer à leur profit pour s’y installer eux-mêmes.

Entre autres faits, au cours de cette visite, Bernarde de Bonne est amené à ordonner aux habitants des Avalats de se transporter à Albi avec leurs animaux et leurs denrées.

Pareil ordre est donné aux habitants de Monsalvy (qui appartenait au chapitre collégial de Saint-Salvy).

Par contre Puygouzon qui était de la seigneurie de Lombers et plusieurs autres places, pouvant être mises en état de défense, ordre était donné de les y mettre.

En 1361, Bernard de Bonne, alors juge criminel de Carcassonne, prend part à l’assemblée des Etats du Languedoc, tenue le 16 octobre à Carcassonne – il s’agissait d’une grosse affaire : l’offrande et l’imposition de la province du Languedoc de cent mille francs d’or pour la rançon du roi Jean, prisonnier des Anglais, les communes de l’Albigeois y furent imposées d'un franc par gens.

En 1369, de nouveaux subsides avaient dû être levés dans la province pour l’équipement et l’entretien des troupes du duc d’Anjou, frère du roi, était venu lever dans la région pour combattre et repousser les Anglais.

La sénéchaussée avait été imposés de deux francs par gens.

Bernard de Bonne, chargé de poursuivre le recouvrement des subsides dut ordonner aux Viguiers d’Albi de faire recouvrer la somme de six mille francs d’or pour laquelle l’albigeois devait y contribuer.

Mais la caisse était vide. En août, les consuls d’Albi dépêchaient un certain Michel Hugat pour aller à Carcassonne implorer de Monsieur d’Hautpoul un délai pour payer le subside que font les communes à M. d’Anjou qu’elles ne peuvent en ce moment payer.

Bernard de Bonne fait à Toulouse une démarche personnelle auprès du duc d’Anjou.

En attendant, lui-même a prêté à la ville d’Albi six livres et quatre francs d’or, trente-sept florins d’Aragon, et nobles de vingt et un gros dont le consul alors en charge a fait la recette à la date du 17 août 1369 et qu’il a versés à François Picot de Carcassonne, receveur du subside nouvellement imposé.

Bernard de Bonne obtint du duc d’Anjou, la réduction pour les communes de l’Albigeois de l’imposition à un franc et demi par feu et la remise du demi franc restant.

Ce n’est pas seulement de l’argent qu’il prête à la ville, mais encore des denrées en nature, les campagnes souffraient fort des réquisitions, de la suspension forcée des travaux et des déprédations que les troupes de passage causaient aux récoltes ainsi que du pillage sans merci qui s’en suivait.

Bernard de Bonne pretait donc des denrées alimentaires, une dépense du 6 août 1370 constate que les consuls ont payé à Torens, tavernier la somme de vingt sols pour le salaire de dix journées qu’il a travaillé à la vente « del vi que mossen d’Hautpoul avia pretat à la vila ».

La ville, malgré sa pénurie, était dans l’usage qu’elle conservait néanmoins d’aider dans leurs études, certains jeunes gens qu’elle jugeait susceptibles de lui faire honneur et de fêter leurs succès par des cadeaux.

Quand la caisse est vide, on a toujours recours à Bernard de Bonne.

Dans une de ses circonstances en 1370, les consuls constatent le remboursement qui lui est fait de huit francs d’or que nous « prestec B. Bona a donar a frayer Johan de Siaurac, de l’ordre des prédicators, quand fo fac mestre en la Sta Teutologia ».

Toutes ces multiples interventions de Bernard de Bonne dans les affaires de la ville d’Albi, ne le détournaient que d’une façon intermittente de ses fonctions de juge criminel de Carcassonne « Mossen lo jutge des cimrs » comme on le dénommait parfois, quand on ne se contente pas de l’appeler « Mossen Bernat Bona » ou « Mossen d’Autpol ». En cette qualité il prononçait avec Pierre Isarn, juge mage de Carcassonne, une sentence de mort contre un habitant de Gignac, coupable de rébellion.

En 1387, nous le trouvons chargé de la délimitation, de diverses juridictions dans l’Albigeois, par exemple d’Albi avec Puygouzon, avec Cadalen et d’autres lieux où il se rend avec les consuls qui consignaient dans leurs comptes les dépenses faites « per le logueir des rousses et d'un massip » (un massier).

En toutes ces circonstances donnant lieu à des litiges, les consuls d’Albi font appel à Bernard de Bonne qui est leur grand conseilleur et se dépense sans limites à apaiser les conflits avec toutes personnes civiles ou ecclésiastiques. Nous en connaissons de multiples exemples qu’il serait trop long d’énumérer.

En revanche, les consuls lui en étaient très reconnaissants et lui manifestaient par des indemnités ou des dons en nature.

Le 30 août 1361, on lui donne « dos entorcas de cera,, 8 parelhs de polas grossas et 3 parelhs de anedatz (canards) » et l’on donne des étrennes à son écuyer et à son massier.

Le 26 août 1374, peu après son troisième mariage, il amène à Albi, Marquise de Lautrec, sa nouvelle épouse avec toutes ses maisonnée. Les consuls lui font cadeau de « 12 parelhs de polas, 3 parels d’aucatz, dos entorcas de cera, et una liassa de doblos de sera que pesave tot ix libras e mey cartaro ».

En une autre circonstance, on lui donne une pipe de vin et des barbeaux que l’on a envoyé pêcher à Ambialet.

Venant en 1360 à Albi pour les affaires de la communauté, il fut volé en route des sommes qu’il y apportait, les comptes consulaires constatent qu’il lui fut versé cent florins d’or pour l’indemniser de cette perte et pour d’autres travaux et besognes faits pour le compte de la communauté.

Nous arrêtons ici cette notice où nous avons relaté en résumé, mais toutefois aussi complètement que nous l’avons jugé utile, à faire connaître Bernard de Bonne et sa famille immédiate. Les multiples renseignements que nous avons pu recueillir sur lui à des sources dont l’authenticité ne saurait être mise en doute et que sont principalement :

Documents du fonds Chérin à la Bibliothèque Nationale,

Histoire du Languedoc de D. Devic et D. Vaissette (Edition Privat),

Revue des Sciences, Arts et Belles lettres du Tarn,

Archives d’Albi et de Castres,

Délibérations du Conseil Communal d’Albi de la même époque et publiés par le même,

Divers autres ouvrages et travaux historiques donnant la plupart des références à des documents originaux et à des copies de textes authentiques indiscutables.

Les armes de Bernard à Saint-Salvy

Nous avons énoncé à l’occasion du blason de Bonne, que le blason de Bernard de Bonne existe entre les mains de Saint-Salvy qui décore la tourelle qui flanque sur un angle la tour de l’église Saint-Salvy d’Albi – et l’article consacré en 1901 par M. Auguste Vidal à l’affaire de l’édification de cette tourelle, paru dans la revue historique du Midi de la France.

Nous jugeons que notre étude serait incomplète, si à notre tour nous ne parlions pas ici des circonstances de cette affaire intéressante Bernard de Bonne, circonstances pour l’intelligence desquelles il faut remonter à l’origine.

Ordinairement, les cloches de Saint-Salvy étaient placées dans un campanile voisin de la grosse tour romane qui existe encore à Saint-Salvy.

« Disseron les senhors cossols que lo prebost et les canonges de Saint-Salvy lor an dig que les fasson adobar lo cloquier en quo sta la bada, loqual esta en perilh de caser ».

Les consuls décidéaient que la ville contribuera pour 30 francs or « que la bila hi adjude XXX francs ».

Pour le moment, on en resta là ; la restauration resta en suspens pendant près de 3 ans ; ce n’est qu’au mois d’Août 1385 qu’il en est à nouveau question dans les délibérations consulaires.

Le 17 septembre 1385, on rappelle au conseil que le prévôt a obtenu 30 francs pour le clocher, mais que toutefois « attendut que el entendia far lo obre bona e bela e perfiecha, l’hi semblave que la huefra era pauca e pregava que hom le volguet adjudar de major soma ».

On décide alors qu’on lui donnera 40 francs desquels il devra se tenir pour satisfait.

Bernard de Bonne intervenait alors par un don important. Par acte du 10 octobre 1385, il fondait à Saint-Salvy au prix de 200 livres, une chapellenie perpétuelle dont il réservait le patronage pour lui et ses successeurs à défaut le patronage devait revenir aux consuls d’Albi, la somme donnée était affectée à la construction d’un clôcher.

Sur ce, les travaux étaient repris, mais le 20 septembre 1386, les dépenses dépassent sans doute les prévisions, le prévôt qui n’avait alors reçu qu’une partie de la subvention de la ville, menaçait les consuls de suspendre les travaux si la ville ne versait pas le surplus.

Et de plus, pour la reconstruction de la tourelle du guet, le prévôt exigeait que les consuls reconnaissent par écrit le caractère précaire de la jouissance de la tourelle et le droit pour le chapitre de la faire cesser quand il le voudrait.

L’affaire s’envenimait, la discussion dut orageuse au conseil qui décidé que, outre les 40 francs convenus, on donnerait au prévôt dix, quinze ou vingt francs de plus si on ne pouvait le contenter à moins.

Le prévôt ne dut pas s’en contenter. En présence de ses exigences, le ville songe à une transaction. Elle ne donne plus un sou. Des émissaires sont à plusieurs reprises dépêchés à Carcassonne auprès de Bernarde de Bonne « sul fag del coquier de Saint-Salvy ».

Avec son concours, on arrive à une transaction qui fut signe le 14 août 1387 par acte de Me Isarn de Rives, notaire à Albi en sa présence et aussi celle de Sicard d’Arifat, fils de sa troisième épouse Marquise de Lautrec qui l’avait eu de son premier mariage avec Amblard de Sobiran, seigneur d’Arifat.

Par cette transaction, la ville prend à sa charge l’achèvement des travaux et la construction de la tourelle du guet dans un angle du clocher (là où on la voit encore aujourd’hui) au-dessus de l’escalier appelé él avit ». Les consuls en auront une clef pour y installer un guetteur – en revanche les chanoines auront le droit d’en faire usage pour y porter et exposer la Sainte Croix du Christ et d’autres reliques quand il sera besoin d’éloigner les tempêtes.

Tel est le résumé de la transaction.

La ville voulut faire mettre à la tourelle une pierre sculptée aux armes de la ville et une autre aux armes de Bernard de Bonne – refus du prévôt qui ne veut accepter que l’image de Saint-Salvy que la ville acceptait d’ailleurs d’y voir figurer, et les armes de la ville.

L’affaire fut portée de nouveau-devant le conseil qui délibéra à ce sujet et décida catégoriquement dans sa séance du 18 août 1388 ce qui suit : « tengro les cossols que los digs senhals s’y meton vuelha lo senhor prebost o no »que le prévôt le veuille ou non, on décidait d’y mettre avec les armes de la ville, celles de Bernard de Bonne.

On peut voir encore de la place Sainte-Cécile, les armes de la ville sur une grande pierre blanche encastrée au-dessous d’une des quatre baies de la tour.

Quant à celles de Bernard de Bonne, dont l’existence est demeurée ignorée jusqu’à ces derniers temps, nous les avons découverts identifiées et signalées – on les distingue nettement entre les deux mains de l’image de Saint-Salvy placée à droite des armes de la ville, et à un niveau un peu plus élevé, à hauteur du cordon de briques qui encercle la tour.

On n’explique que les rares Albigeois qui avaient pu remarquer l’image de Saint-Salvy, difficile à distinguer d’en bas, vu sa position au-dessus des toits n’aient point identifié l’écusson qu’il tient. Il fallait pour cela connaître le blason de Bernard de Bonne et de sa famille.

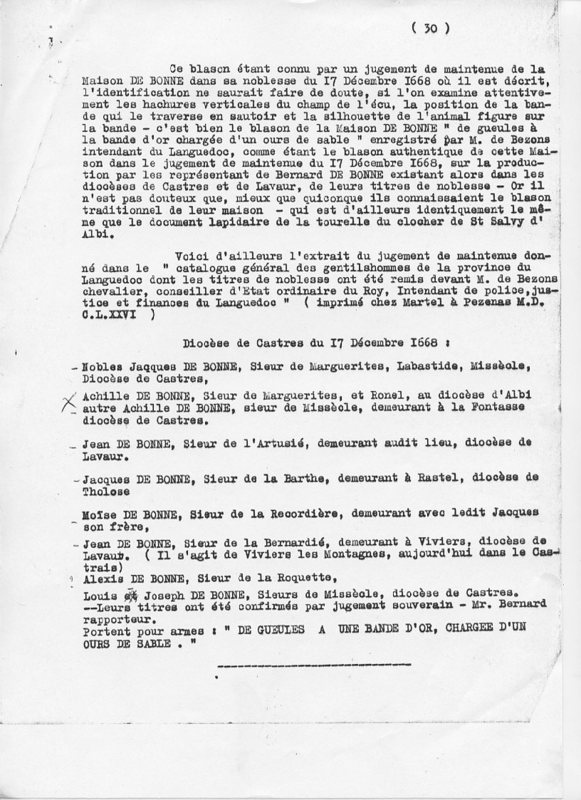

Jugements de Maintenue

Ce blason était connu par un jugement de maintenue de la maison de Bonne dans sa noblesse du 17 décembre 1668 où il est décrit. L’identification ne saurait faire de doute, si l’on examine attentivement les hachures verticales du champ de l’écu, la position de la bande qui le traverse en sautoir et la silhouette de l’animal figure sur la bande – c’est bien le blason de la maison de Bonne « de gueules à la bande d’or surchargée d’un ours de sable » enregistré par M. de Besons, intendant du Languedoc, comme étant le blason authentique de cette maison dans le jugement de maintenue du 17 décembre 1668, sur la production par les représentants de Bernard de Bonne existant alors dans les diocèses de Castres et de Lavaur, de leurs titres de noblesse – or il n’est pas douteux que, mieux que quiconque ils connaissaient le blason traditionnel de leur maison – qui est d’ailleurs identiquement le même que le document lapidaire de la tourelle du clocher de Saint-Salvy d’Albi.

Voici d’ailleurs l’extrait du jugement de maintenue donné dans le « Catalogue général des gentilshommes de la province du Languedoc dont les titres de noblesses ont été remis devant M. de Besons chevalier, conseiller d’État ordinaire du Roy, intendant de police, justice et finances du Languedoc, par Henry de Caux imprimé chez Martel à Pézenas en 1676 :

Diocèse de Castres du 17 décembre 1668 :

Nobles Jacques de Bonne, Sieur de Marguerites, Labastide, Missècle, diocèse de Castres,

Achille de Bonne, Sieur de Marguerites et Ronel, au diocèse d’Albi

Autre Achille de Bonne, sieur de Missècle, demeurant à la Fontasse, diocèse de Castres.

Jean de Bonne, sieur de l’Artusié, demeurant audit lieur, diocèse de Lavaur

Jacques de Bonne, sieur de la Barthe, demeurant à Rastel, diocèse de Tholose

Moïse de Bonne, sieur de la Recordière, demeurant avec le dit Jacques son frère

Jean de Bonne, sieur de la Bernardié, demeurant à Viviers, diocèse de Lavaur (il s’agit de Viviers les montagnes, aujourd’hui dans la castrais).

Alexis de Bonne, sieur de la Roquette

Louis et Joseph de Bonne, sieurs de Missècle, diocèse de Castres.

Leurs titres ont été confirmés par jugement souverain – M. Bernard rapporteur.

Portent pour armes : « de gueules à une bande d’or, chargée d’un ours de sable. »

Le Nobiliaire toulousain met cote à cote deux plusieurs jugements de maintenue avec des armes différentes :

Alphonse Brémond (1863) Inventaire général des titres probants de noblesse et de dignités nobiliaires via Google books

Bonne (Jacques de), seigneur de Marguerites et de Missècle en Rouergue, ayant fait remonter ses preuves écrites à 1549, fut maintenu dans sa noblesse par M. de Besons, intendant de Languedoc, le 7 décembre 1668, avec Alexis de Bonne, son frère.

Armes : De gueules, à une bande d’or, chargée d’un ours de sable.Bonne (N de), seigneur de Marguerites et de Ronel en Rouergue, fut confirmé dans sa noblesse par M. Laugeois, intendant de Montauban, le 11 avril 1716.

Armes : De gueules, au lion rampant d’or ; au chef cousu d’azur, chargé de trois roses d’argent.Bonne (Bernard de), chevalier, seigneur d’Hautpoul et de Missècle, fit remonter ses preuves à 1318, devant M. Chérin, en 1788, pour être admis aux honneurs de la cour.

Hubert (2012

Lignage des seigneurs de Missècle

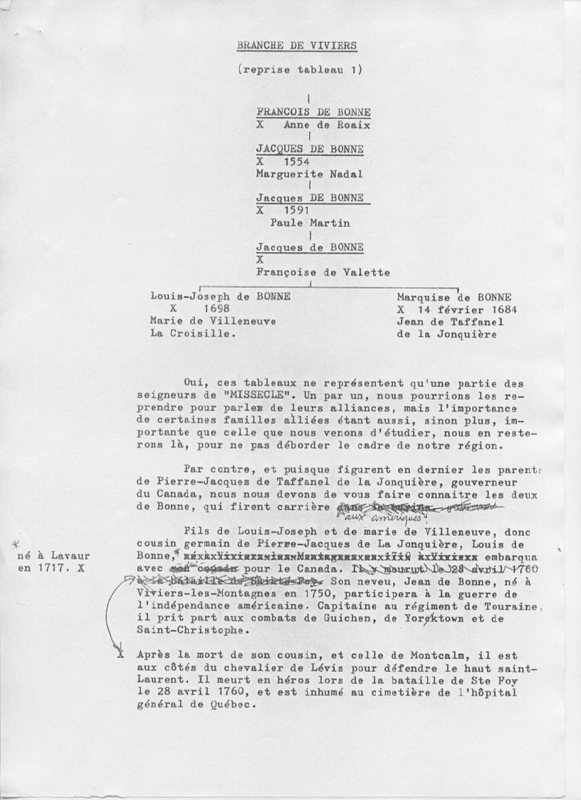

Oui, ces tableaux ne représentent qu’une partie des seigneurs de Missècle. Un par un, nous pourrions les reprendre pour parler de leurs alliances, mais l’importance de certaines familles alliées étant tout aussi, sinon plus, importante que celle que nous venons d’étudier, nous en resterons là, pour ne pas déborder le cadre de notre région.

Par contre, et puisque figurent en dernier les parents de Pierre-Jacques de Taffanel de la Jonquière, gouverneur du Canada, nous nous devons de vous faire connaître les deux de Bonne qui firent carrière aux Amériques.

Fils de Louis-Joseph et de Marie de Villeneuve, donc cousin germain de Pierre-Jacques de la Jonquière, Louis de Bonne, né à Lavaur en 1717, embarqua pour le Canada. Après la mort de son cousin, et celle de Montcalm, il est au côté du chevalier de Lévis pour défendre le haut Saint-Laurent. Il meurt en héros lors de la bataille de Sainte Foy le 28 avril 1760, et est inhumé au cimetière de l’hôpital général de Québec.