Robert Guillou

album d'une vie Mise à jour septembre 2021

Fil des révisions

-

septembre 2021

Ajout de photos issues de l'album d'Annie

-

mars 2021

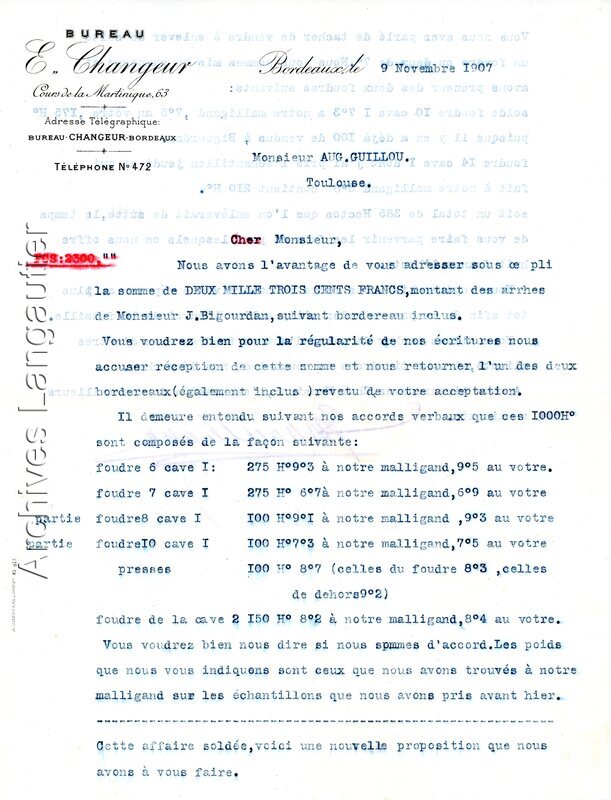

Ajout des diplômes agricoles de Robert ainsi que les factures de vente de vin

-

mars 2019

Refonte de la page avec la création de la page d'Henriette

-

novembre 2018

Refonte de la page pour introduire le rapport de Pierre Subra. Ajout aussi des souvenirs d'Isabelle

-

août 2018

Redimensionnement des photos

-

décembre 2011

Création de la page

-

septembre 2021Ajout de photos issues de l'album d'Annie

-

mars 2021Ajout des diplômes agricoles de Robert ainsi que les factures de vente de vin

-

mars 2019Refonte de la page avec la création de la page d'Henriette

-

novembre 2018Refonte de la page pour introduire le rapport de Pierre Subra. Ajout aussi des souvenirs d'Isabelle

-

août 2018Redimensionnement des photos

-

décembre 2011Création de la page

Robert, grand-père disparu longtemps avant ma naissance, tu es rentré dans la vie en 1886 avec des chances et des handicaps, tu as pris les deux sans t'emballer ni te plaindre pour avancer avec une dignité qui a fini par t'isoler.

Tu t'es passionné pour le grand domaine initié par Auguste et les questions que sa gestion posait, tu t'es passionné pour les nouvelles technologies et les opportunités qu'elles t'apportaient.

Voici ton histoire.

Hubert, 2018

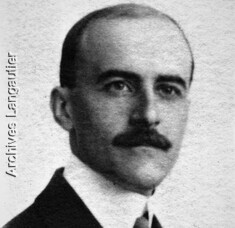

Robert Guillou (1886-1942)

Tradition familiale

À la fin de l’année 2011, Florence m’a confié un album de photo à la couverture en bois aux initiales R.G sur le dessus et avec la mention Nice sur la 4e de couverture qu’elle venait de retrouver au 4 . C’était manifestement l’album d’un enfant, les photos y sont souvent très pales, sans contraste et, pour beaucoup d’entre elles, en très petit format, sans doute tirées directement à la taille du négatif. Le rendu sur ordinateur est pour la plupart largement supérieur à la consultation directe de l’original.

Le 2bis et le 4 sont les deux immeubles mitoyen Guillou de l’allée François Verdier.

Le fil allait pouvoir se renouer, les photos collectées à Cepet par Jean de Langautier et les plaques négatives que j’avais prises à l’époque où je développais moi-même allaient y trouver leur place et permettre de retrouver ce qui devient pour nous l’histoire de Robert Guillou, ce grand-père dont je n’ai quasiment pas entendu parler.

À quoi vinrent s'ajouter au printemps 2017 les photos en format 6x9 prises par Jean de Langautier.

Automne 2018, Gilles Subra nous fait parvenir un rapport de stage réalisé par Pierre, son père alors à Grignon qui venait de passer un été à Cepet à parler avec Robert.

Ce récit est prolongé au-delà de la date de ta disparition en 1943 afin de terminer la séquence que tu avais lancée

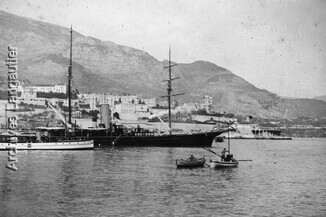

Bord de mer à Monaco

Les Guillou ont passé quelques temps à Nice, le voyage à la fin du xixe durait plusieurs jours, l’on ne se déplaçait pas pour peu de temps. Cela a permis de faire graver l’album aux initiales de Robert et sans doute aussi d’acheter le matériel de photographie.

La seconde page de l’album est datée de 1898, Robert étant de 1886, il a donc 12 ans et Henriette 10.

Les trois photos sans contraste étaient dans l’album, les autres ont été numérisées à partir des plaques de verre.

Chasses à Châteaufort

La première de ces photos est indiquée comme un « départ de chasse à Châteaufort » à l’encre, et en dessous au crayon « 1900 – 190. » Voir Villa Marie à Durance

La dernière photo est une plaque numérisée qui est venu éclairer un autre mode de chasse d’Auguste.

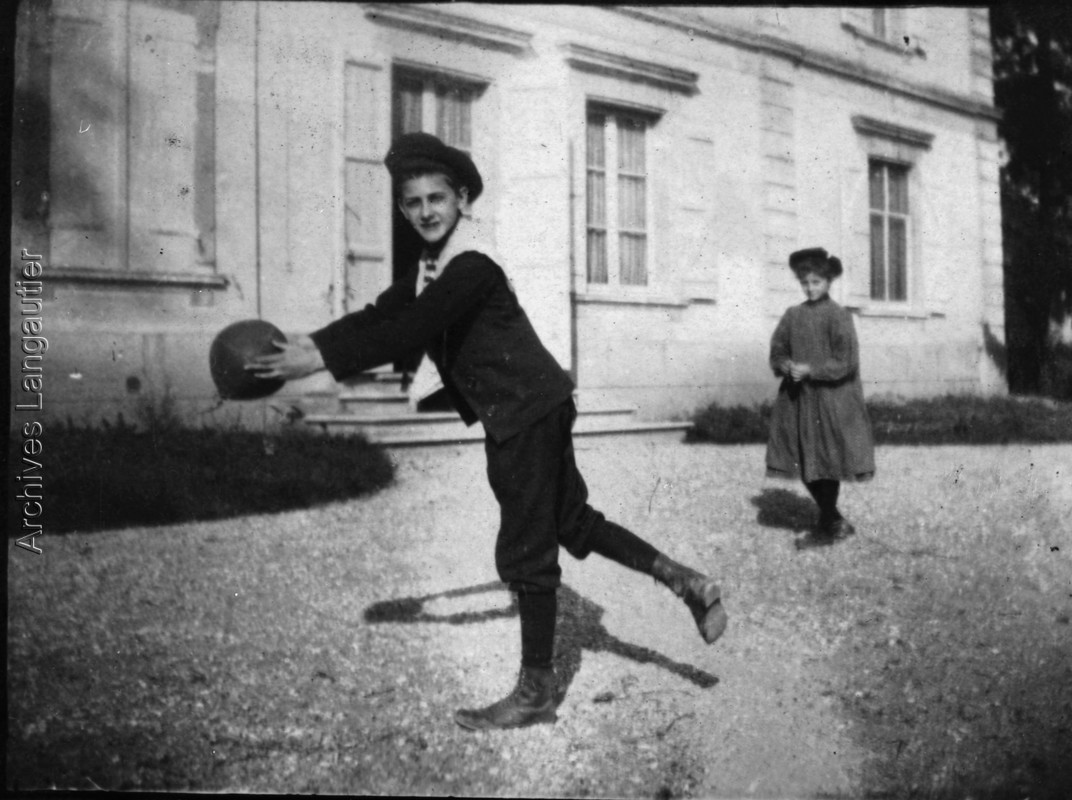

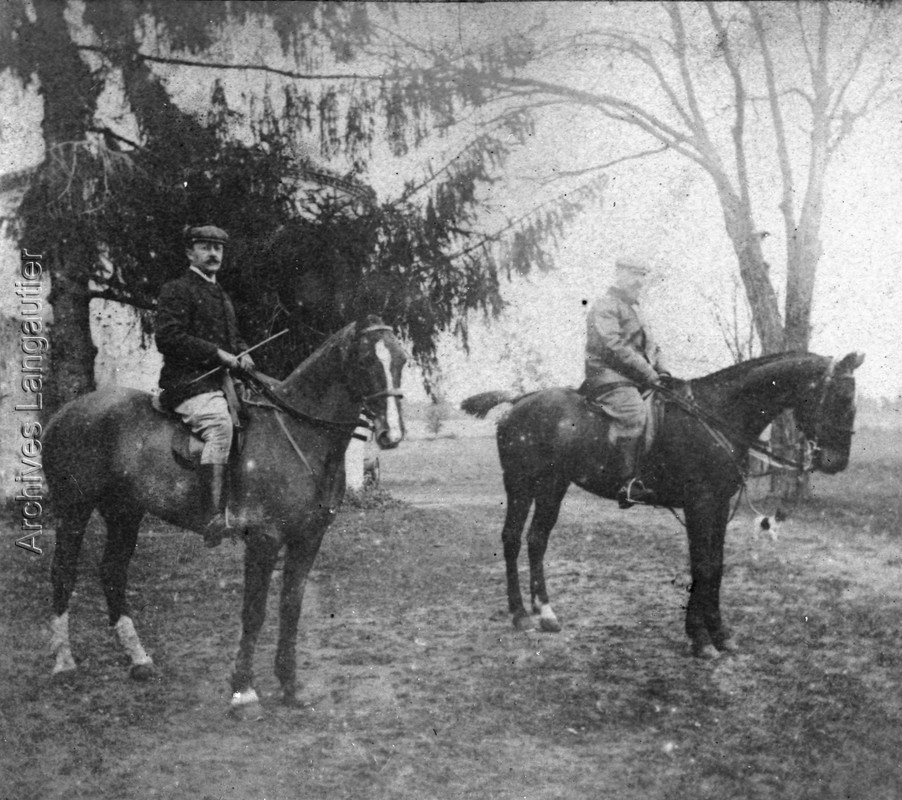

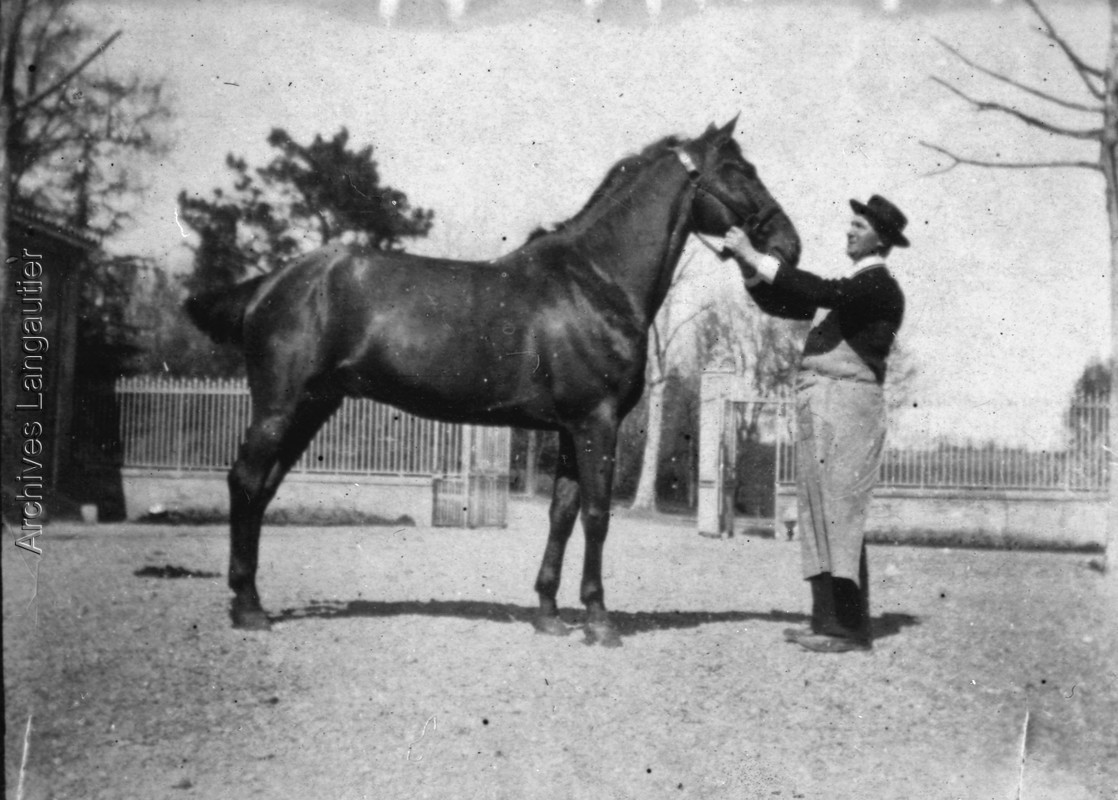

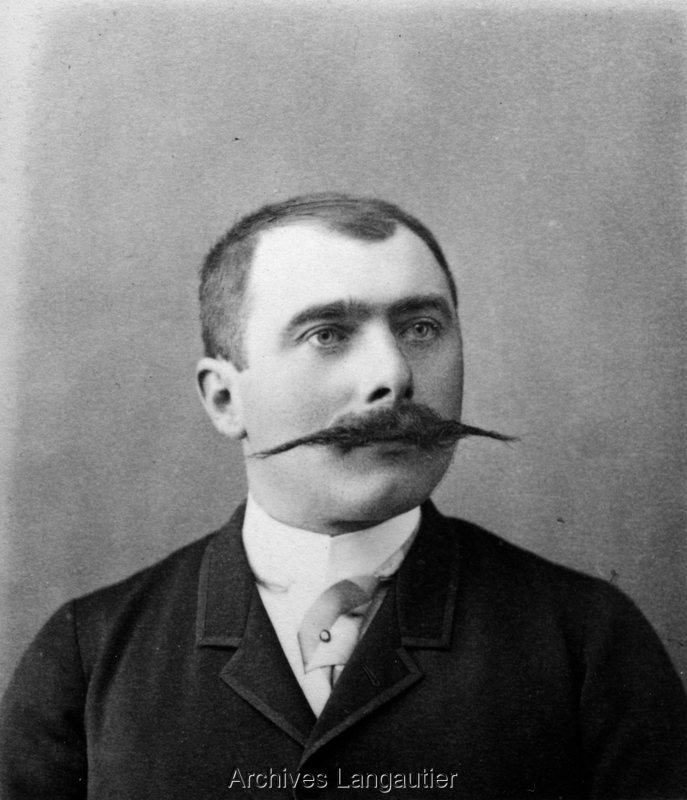

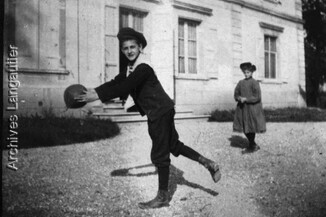

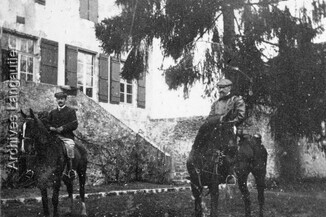

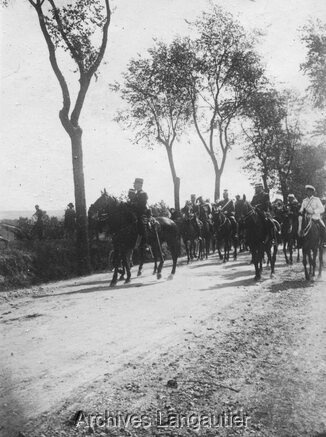

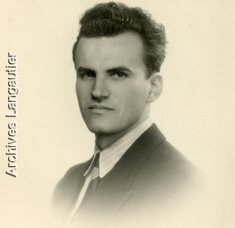

Philippe Guillou vers 1900

Philippe a 23 ans lors de ces prises de vue conservées dans l’album de son jeune frère qui n’a pas trouvé utile de mettre une légende sous les photos. Il est donc très probable qu’il s’agisse de lui.

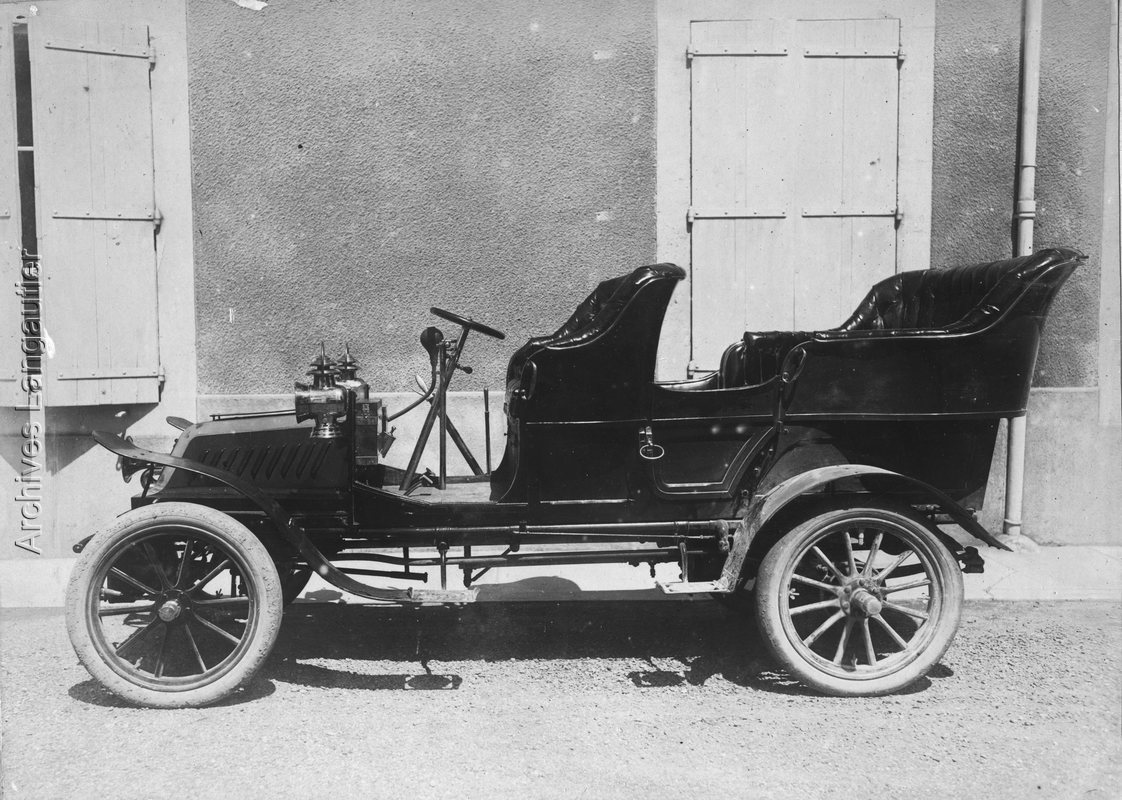

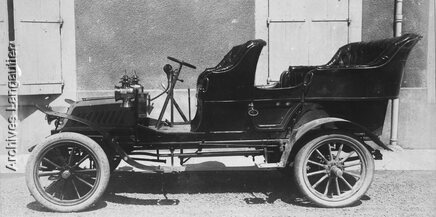

Philippe avait la réputation d’être un original, très drôle, très gai ; officier de cavalerie il collectionnait les frasques. Nous verrons un peu plus loin qu’il complétait le tableau avec une voiture de sport.

Riche parti, il était une cible pour toutes les mères des environs, et il avait fait l’objet de nombreuses présentations. Evidemment, cela n’entrait pas dans ses plans et ne fonctionnait jamais. Il se dit, que coincé une fois dans un trajet en fiacre avec une jeune femme, il n’avait pas hésité à sauter en marche pour écourter l’entrevue.

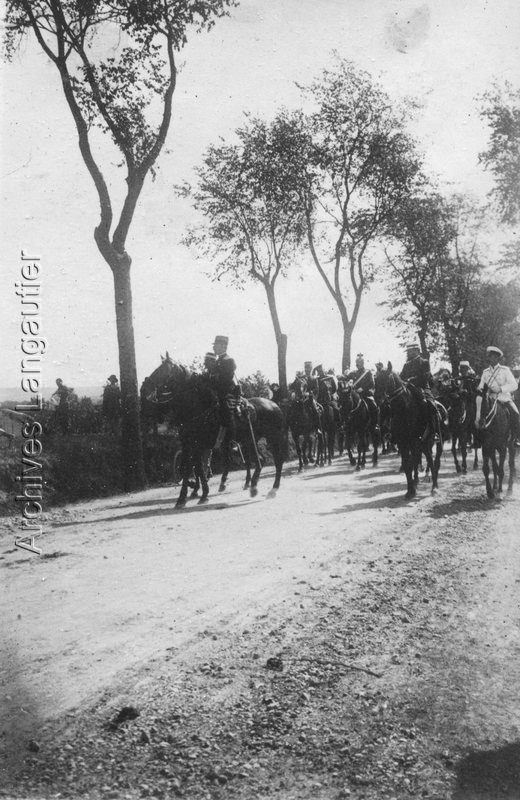

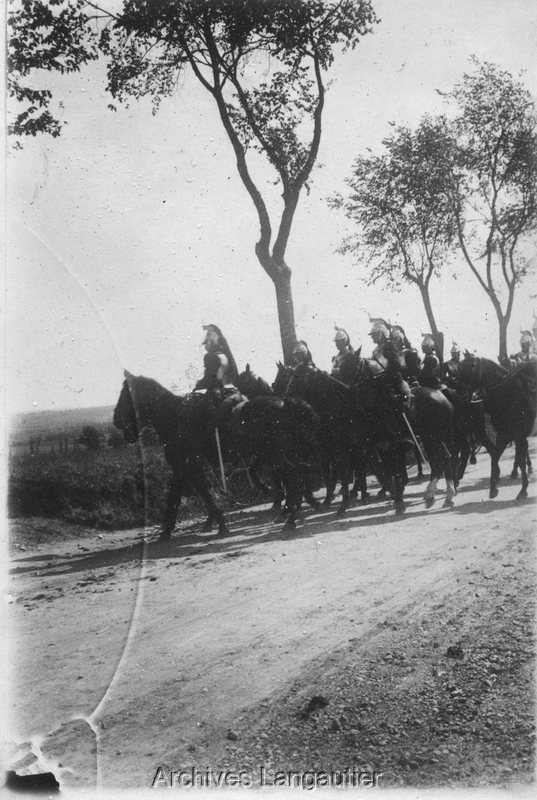

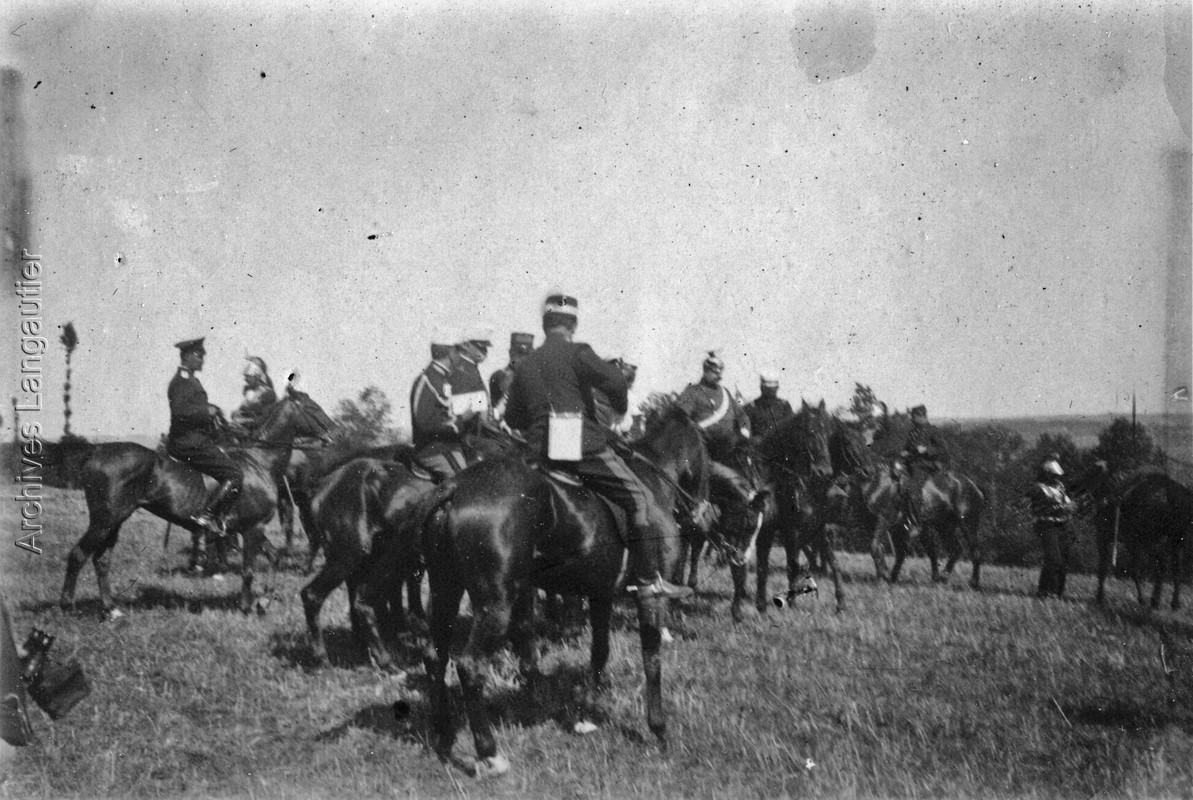

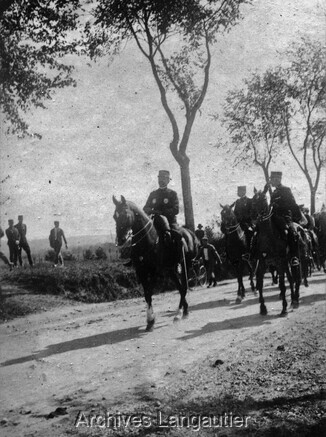

Manœuvres vers 1900

Ces photos appartiennent aussi à l’album, l’on imagine bien l’admiration du jeune frère encore adolescent pour son ainé.

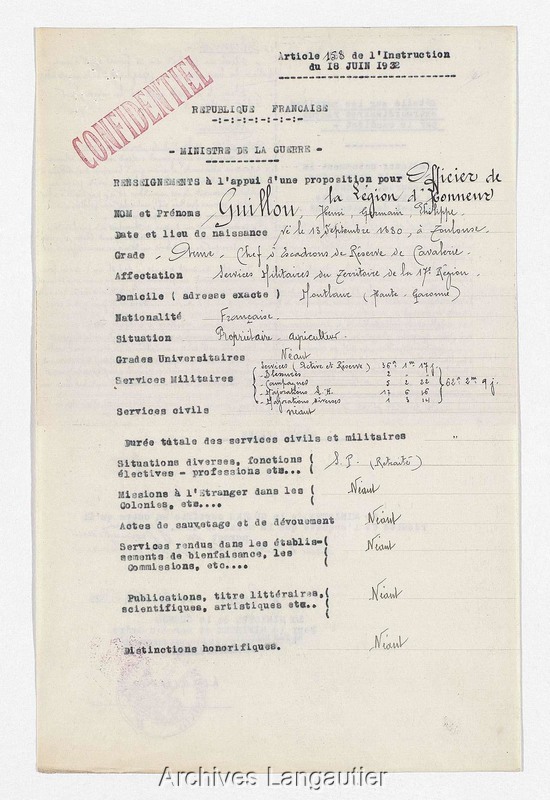

Carrière militaire

Philippe fera 36 ans de service (active et réserve) dont 5 ans en campagne. Il prendra sa retraite comme chef d’escadron de cavalerie (commandant) au service d’état-major de la XVIIe région à Montauban.

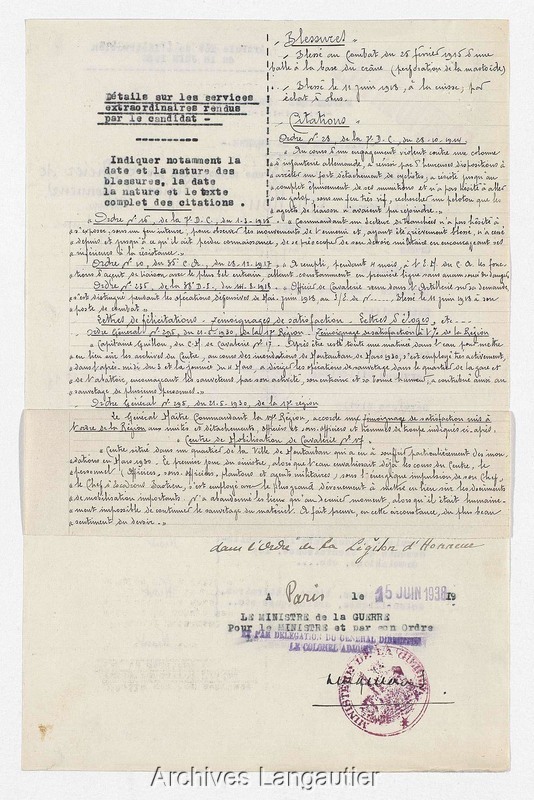

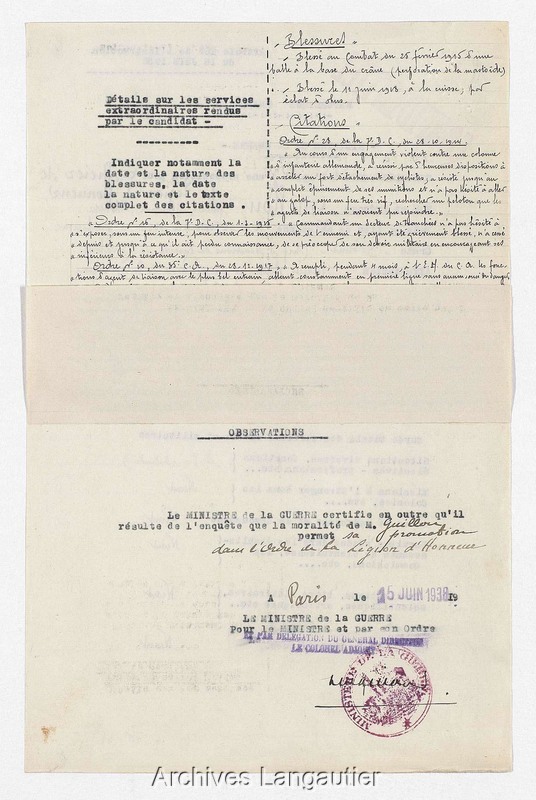

En 1914, il était lieutenant au 7e régiment de dragons à Fontainebleau. Il aura pendant la guerre une conduite exemplaire dont il reviendra avec 4 citations et 2 blessures :

Dont, comme beaucoup de sa génération, il ne parlera jamais à ses neveux et nièces.

Ordre N° 28 de la 7e D.C. du 28 octobre 1914 – Au cours d’un engagement violent contre une colonne d’infanterie allemande, a réussi par d’heureuses dispositions à arrêter un fort détachement de cyclistes ; a résisté jusqu’à épuisement complet de ses munitions et n’a pas hésité à aller au galop, sous un feu très vif, rechercher un peloton que les agents de liaison n’avaient pu joindre.

Ordre N° 16 de la 7e D.C. du 1 mars 1915 – Blessé au combat du 25 février 1915, une balle à la base du crâne (perforation de la mastoïde ). Commandant un secteur de tranchées, n’a pas hésité à s’exposer, sous un feu intense, pour observer les mouvements de l’ennemi et, ayant été grièvement blessé, n’a cessé depuis et jusqu’à ce qu’il ait perdu connaissance, de se préoccuper de son devoir militaire en encourageant ses inférieurs à la résistance.

Partie inférieure de l’os temporal, à l’arrière, sous l’oreille – Source : Wikipedia.

Ordre N° 10 du 25e C.A. du 28 décembre 1917 – À rempli pendant 4 mois, à l’état-major du C.A. les fonctions d’agent de liaison avec le plus bel entrain, allant constamment en première ligne sans aucun souci du danger.

Ordre N° 235 de la 28e D.I. du 14 août 1918 – Officier de cavalerie venu dans l’artillerie sur sa demande, s’est distingué pendant les opérations défensives de mai-juin 1918, au S/E de N…, blessé à la cuisse par un éclat d’obus le 11 juin 1918 (à son poste de combat).

Chevalier de la légion d’honneur en 1920. Officier de la légion d’honneur en 1938, remise devant le front des troupes.

Triste fin

Philippe était très proche de son frère Robert. Entre les deux guerres, Philippe (en poste à Montauban puis à résidant à Montlaur), avait une chambre dans l’appartement que son frère et sa belle-sœur occupaient au 2bis – ce qui ne laissait qu’une seule chambre disponible pour les 4 enfants. En 1936, l’appartement a été remanié pour mettre le chauffage central et créer une salle de bain.

Philippe installera alors son pied à terre à l’hôtel du Capoul et continuera d’avoir table ouverte chez sa belle-sœur. Doté d’un joli coup de crayon, il s’occupait en croquant les clients des cafés où il trainait ; et il n’était pas rare que les modèles proposent d’acheter le dessin.

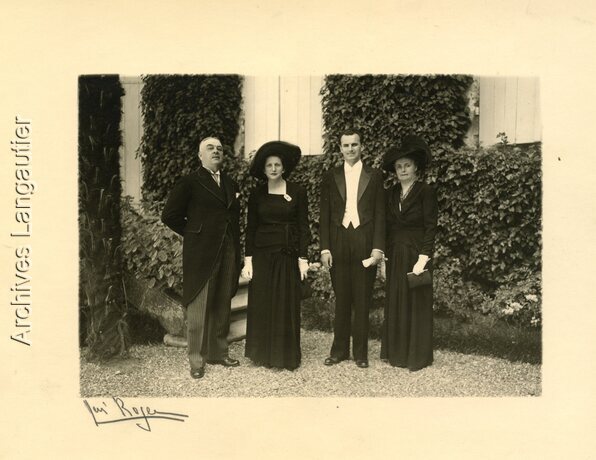

Sur la photo ci-contre prise en 1947 lors du mariage de Bernard et Monique, Philippe n’hésite pas à poser pour la photo officielle .

Sont restés dans la mémoire d'Isabelle ces déjeuners du dimanche au 2bis où Philippe occupait toutes les attentions. En début de repas, il commençait par un poireau vinaigrette adapté à son régime ; ensuite le repas pouvait commencer et Philippe se servait alors de tous les plats comme le reste de la famille.

Il décédera le 30 mars 1955, au Capoul et son corps sera transporté au 2bis à nouveau chez sa belle-sœur.

L’ouverture du testament révélera que Philippe avait signé le 3 novembre 1949 à Montgiscard un testament olographe dans lequel il instituait sa sœur pour légataire universel. Bon vivant, il était connu pour être capable de signer n’importe quoi à la fin d’un bon repas. Il s’était naturellement bien gardé de se vanter de cette opération auprès de cette famille avec qui il vivait au quotidien.

Henriette, sa belle-sœur, rachètera l’immeuble du 4 allée François Verdier à Geneviève en 1959, en n’ayant pas oublié que Robert, son mari, avait refusé qu’Achille Lacaze ne le lui donne en totalité, mais seulement en partage avec son frère Philippe qui était alors sur le champ de bataille.

Combien de fois ais-je entendu par Henriette, ma grand-mère, le récit de Bernard assistant stoïquement chez le notaire à la lecture du testament, prié de faire bonne figure devant les trahisons de l’un et des autres.

Cécile (au fond à droite de la photo) cuisinière et d’avis toujours écoutés, avait su, elle, donner une conclusion définitive :

– Paix à son âme, le vieux salop !

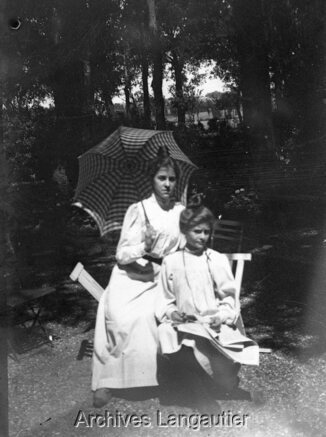

Avec les cousines Héron à Latour

Les photos suivantes sont des tirages à partir de négatifs, souvenir d’une après-midi chez les Héron.

Guillaume Héron et Madeleine Espinasse étaient cousins germains par leurs mères Eugénie Héron (épouse de son cousin germain Prosper Héron) et Pauline Héron (épouse de Philippe Espinasse).

Guillaume et Lucie Héron ont d’abord habité 11 rue Fermat puis au 3 de l’allée Saint-Etienne/François Verdier où ils étaient voisins des Guillou. Ils passaient l’été à Latour d’où ils pouvaient monter dans les Pyrénées au moment des fortes chaleurs.

Jacques Loze nous a conservé pour nous le souvenir de ses grands-parents Héron :

Lucie Héron avait la passion de la photographie à une époque où les amateurs étaient rares. Le matériel était imposant et peu pratique. Les séances étaient très redoutées de ses petits-enfants.

En 1881, Guillaume avait acheté le domaine de Latour à Rieumes dans le canton de Muret d’environ 150 hectares. Lors du décès de sa grand-mère Héron, il hérita de la moitié de la propriété de Mensencal, soit 120 hectares supplémentaires. Guillaume se mit à l’ouvrage, assisté d’un régisseur et d’une dizaine de familles d’ouvriers.

Latour avait été fort négligé jusque-là : une tâche rude devait être accomplie pour redresser la situation. Guillaume attaqua l’objectif avec courage. Il engagea des capitaux importants avec des méthodes industrielles. Un nouveau vignoble qui résiste au phylloxéra est créé sur 40 hectares, les parcelles les moins bonnes sont reboisées.

En 1900, en raison de la surproduction du vin, Guillaume arrache pour passer à la passer à la polyculture avec des procédés modernes et puissants : tracteurs, labours profonds fumures intenses, variétés adaptées et semences sélectionnées.

En 1909, il obtint la prime d’honneur du concours de la Haute Garonne. En 1925, la prime se double d’un objet d’art pour l’utilisation judicieuse des appareils de motoculture et l’emploi raisonné de l’énergie électrique. Latour était une exploitation moderne où toute la contrée prit de fructueuses leçons de choses.

Il participa à de nombreux syndicats agricoles, s’intéressa à la fondation de l’école d’agriculture de Purpan dont il sera professeur de viticulture.

Il sera commandeur du mérite agricole et chevalier de la légion d’honneur.

Montlaur

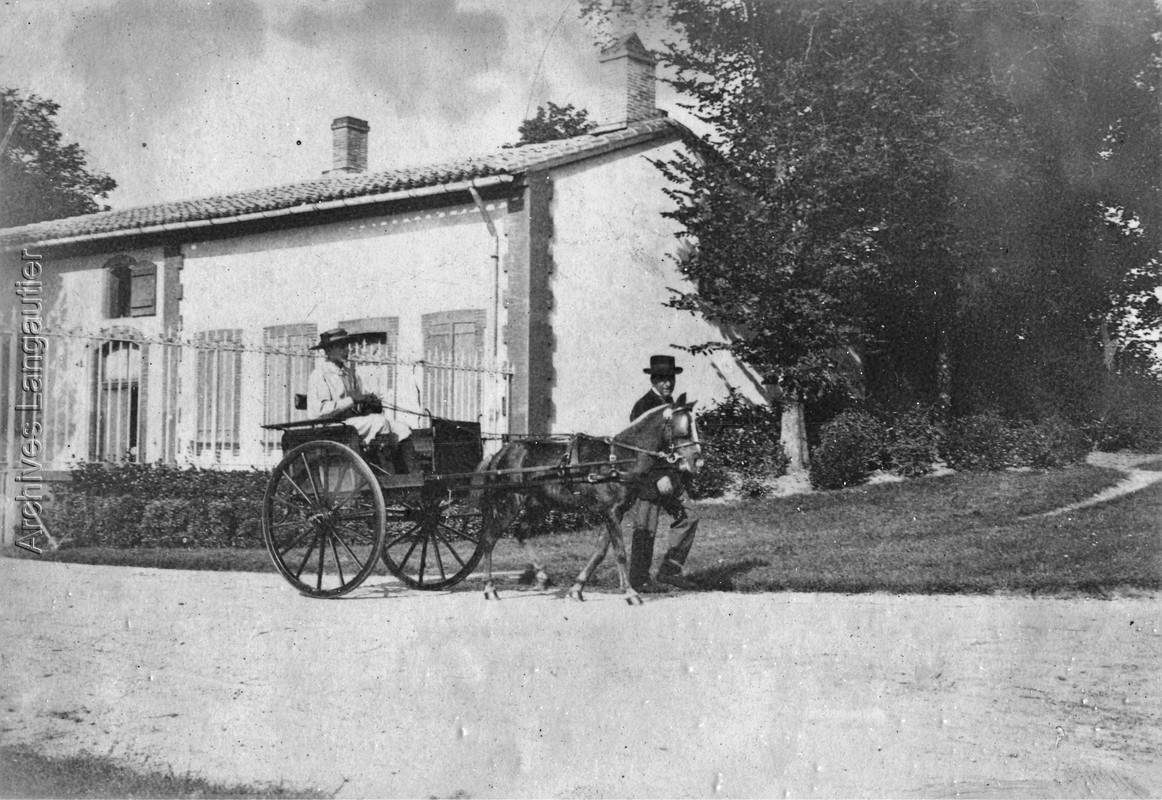

Ces trois photos ont été prises lors d’un passage à Montlaur.

Cette propriété aux portes de Toulouse venait d’être acquise par Auguste. Terre de céréales, elle ne pouvait beaucoup intéresser Auguste qui l’a tout de suite mise en fermage.

Faisant double emploi avec Cepet, ils n’ont pas dû y séjourner beaucoup.

Villa Marie à Durance

Durance se trouve dans le Lot-et-Garonne au sud-est d’Agen.

Il est fort probable que cette villa soit le domaine que possédaient les Bary dans les Landes pour la chasse à courre.

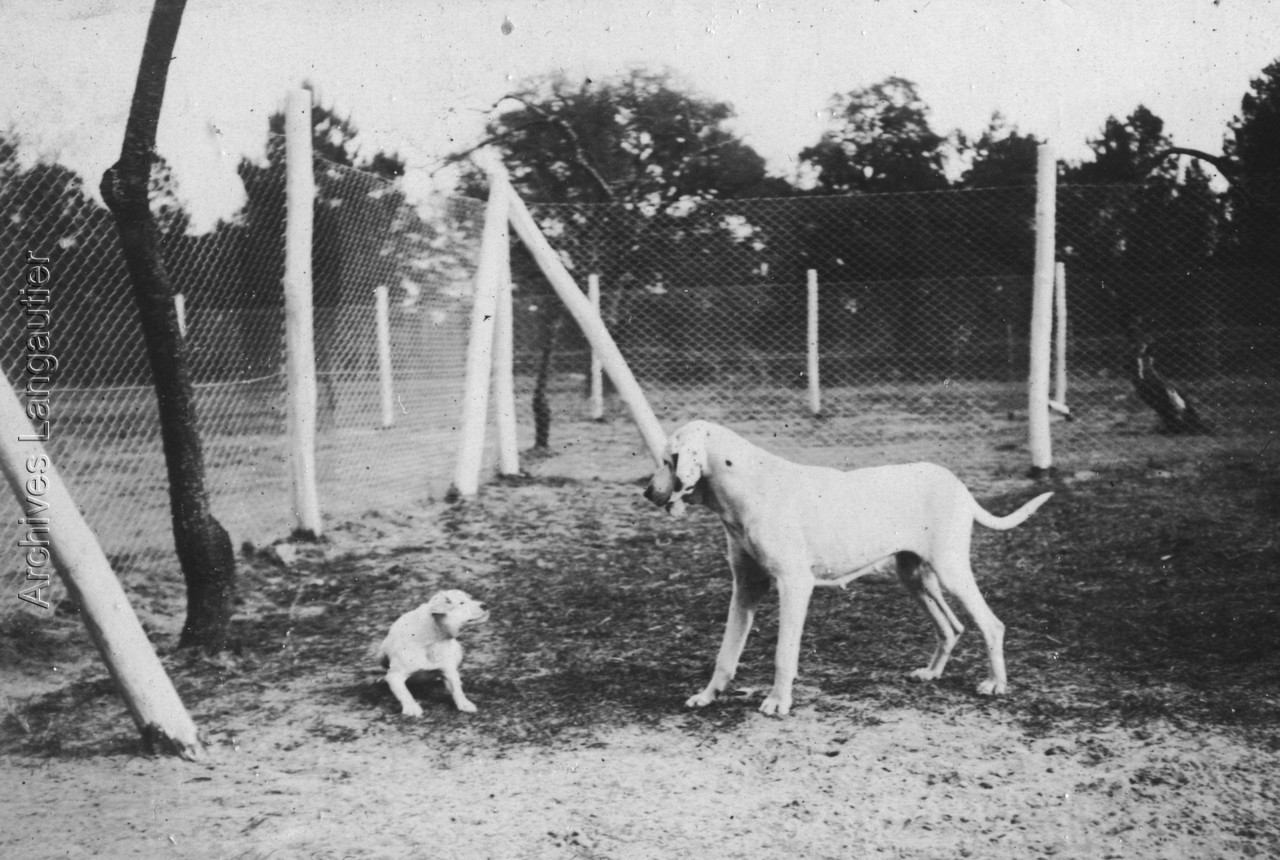

Cepet vers 1898

Auguste et Madeleine ont maintenant acheté Cepet depuis 15 ans ; Auguste peut déployer son énergie et investir son argent pour en faire un domaine vinicole.

La production du vin à Cepet

Vouloir planter 40 ha de vignes n’était pas une mince affaire à la fin d’un siècle qui avait connu une série de maladies nouvelles : l’oïdium (à partir de 1850), le phylloxéra (à partir de 1863), le mildiou (à partir de 1878).

Auguste qui avait été formé par François son père dans le commerce du vin pouvait aborder la question avec une compétence certaine.

Comme son cousin Héron ou son beau-frère Bary, Auguste a participé à des études comme en témoigne la médaille de vermeil attribuée en 1897 par une société de viticulteurs.

Ses choix de plants correspondaient aux critères suivants :

Produire en abondance, même si c’est au détriment total de la qualité du vin. Pour cette raison seront utilisés des aramons, jurançons, portugais . Ces trois cépages ont aujourd’hui une très mauvaise réputation, et ont été arrachés un peu partout.

Ce cépage courant dans le nord de l’Europe se trouve en France essentiellement dans le vignoble de Gaillac où il était associé, comme à Cepet, au Jurançon noir. En 1970 ils seront retirés de la liste des cépages autorisés en AOC et de ce fait arrachés progressivement.

Faire des essais sur les plants résistants aux maladies : « M. Guillou a généralisé cette remarque en attribuant, aux Berlandieri et à tous leurs hybrides, la propriété de garder une belle végétation et la turgescence de leurs fruits dans les sols et sous les climats les plus arides ».

(20 octobre 1899) Journal des viticulteurs via Gallica

Ces plants vont ensuite traverser le siècle, de la façon suivante :

Jusqu’à la guerre de 14, c’est la crise de la surproduction qui a culminé dans les événements de 1907. Elle n’a pas du beaucoup toucher Auguste qui d’une part devait encore être dans sa phase d’investissement avec des vignes jeunes, et d’autre part, avait suffisamment de revenus ailleurs pour se permettre d’attendre des jours meilleurs.

La guerre de 14 survint fort opportunément pour créer les conditions de la sortie de crise avec le pinard des poilus qui leur sera distribué avec de plus en plus de générosité (3/4 de litre par soldat et par jour à partir de janvier 1918).

Pendant l’entre-deux guerres, et malgré une consommation et un alcoolisme soutenu, la surproduction refait son apparition.

Heureusement, Edouard Barthe député de l’Hérault devient le 5 novembre 1918 le président de la commission des carburants nationaux. Il avait une idée en tête et en 1923, il réussira à imposer la présence de 10 % d’alcool industriel (c’est-à-dire obtenu par distillation) dans l’essence utilisé comme carburant. Il créé ainsi une soupape pour éviter la surproduction et maintenir les prix du vin (à ce titre, et dans la mesure où il distillait aussi les betteraves, il est considéré comme un des précurseurs du biocarburant). À côté de cela, il s’activera aussi pour contrôler et limiter la production et même encourager l’arrachage.

Robert peut connaître de bonnes années avec une exploitation performante (voir les estimations de 1924).Philippe Lacombrade, Fabien Nicolas Vin et République

Cependant, les années 1934 et 1935 seront exceptionnelles par les quantités, avec en conséquence une très forte chute du prix à l’hecto et un recours systématique à la distillerie. Dans ce cas, s’agissant de faire disparaître la récolte, c’est le producteur qui assurait le coût de la distillation.

-

En 1940, la situation se dégrade encore, Robert est à la recherche de déblocage pour écouler sa production. « C’est que la construction escomptée de nouvelles distilleries n’a pu se réaliser, paralysant du même coup toute une culture alcooligène généralisée. Devant la carence forcée de la grande industrie, il ne nous restait d’autre alternative que de nous tirer d’affaire par nos propres moyens, solution qui vient d’être réalisée au mas de Cepet, en utilisant exclusivement produits et matériels de l’exploitation. »

Le Progrès agricole et viticole, Volume 119, Numéros 1 à 26 via Google books

-

Dans l’après-guerre, nouvelle dégradation avec des coûts de mains d’œuvres qui explosent et une consommation qui se réduit de moitié entre 1960 et 2008 .

La consommation passe de 126 litres /an en 1960 (et 37 litres d’autres alcools) à 53 litres/an en 2008 (et 42 litres d’autres alcools) avec la concurrence des bières, spiritueux et alcools forts, notamment chez les jeunesRapport du Sénat de 2008, Plan Stratégique de valorisation de la filière vitivinicole Française à l’Horizon 2020 via La documentation française La distillation qui par un « effet pervers incitait les opérateurs à produire et les pouvoirs publics à subventionner des vins non valorisables sur les marchés auprès des consommateurs » est progressivement abandonnée.

Rapport du Sénat de 2007, Réforme de l’OCM vitivinicole : sauvons notre filière et nos viticulteurs via Senat.fr Les vignes d’Auguste sont promises à l’arrachage qui interviendra à partir des années 1980.

Une autre voie, celle de l’AOC avait été ouverte par la loi du 6 Mai 1919, concrétisée par la création en 1947 d’une AOC Villaudric autour d’une cave coopérative, poursuivie en 2005 par le regroupement de l’AOC Villaudric dans l’AOC Fronton. Mais pour l’emprunter, à un moment ou un autre, il eut fallu replanter les vignes d’Auguste, c’est-à-dire refaire des choix de cépages et investir lourdement.

Était-ce raisonnable ? Économiquement réaliste ? À la vue des crises successives de la viticulture du Languedoc, de la réussite des uns et des échecs de beaucoup d’autres, il est difficile de dire ce qu’il aurait fallu faire de Cepet et nous nous garderons bien de porter le moindre jugement sur les choix effectués.

-

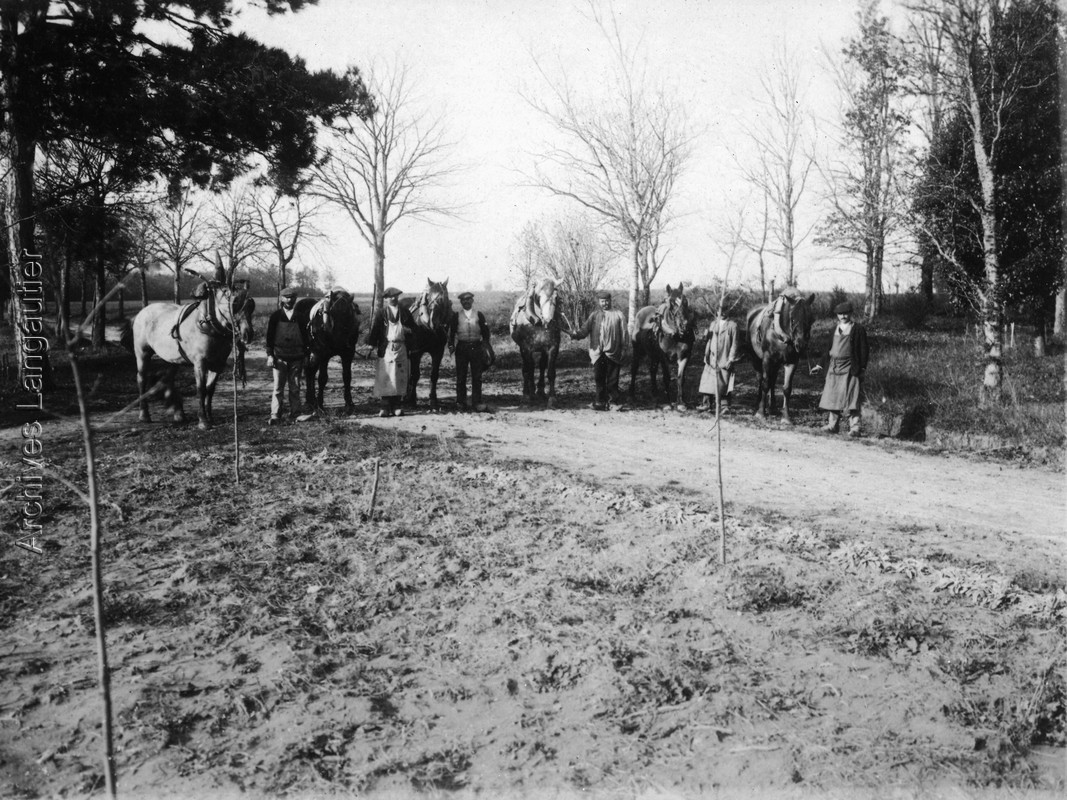

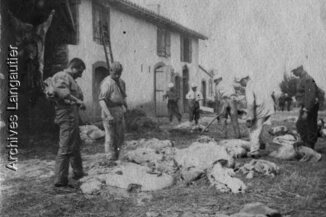

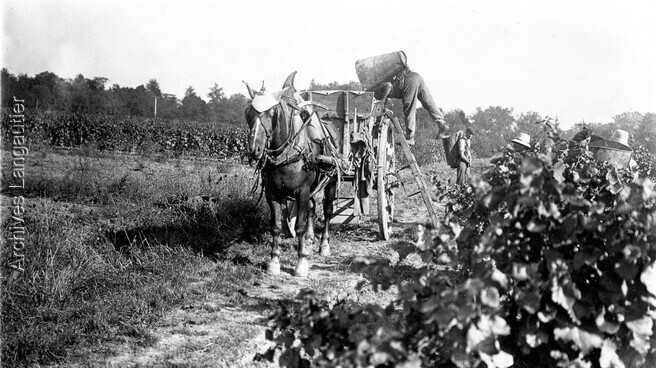

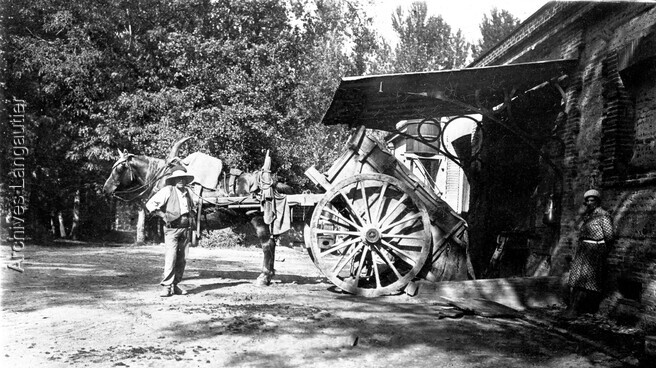

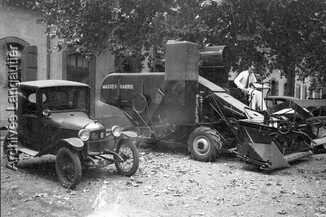

L’exploitation, en dépit d’un effort significatif de mécanisation, ne tournait pas sans le recours à une main d’œuvre importante. Ces photos démontrent bien les efforts déployés pour charger les demi-muids, fouler les céréales, ou s’occuper des animaux.

Pour donner un exemple, le désherbage des allées de la partie parc se faisait au foussou en alignant trois personnes (en général des femmes) qui avançaient tout en grattant le sol.

Fossou, patois pour Fossoir.Naturellement, cela ne pouvait fonctionner qu’avec des salaires très bas et à condition de loger les ouvriers sur la propriété avec une possibilité de jardin potager pour tendre vers l’autosuffisance.

Vente du vin

Deux modalités différentes s'offraient à Auguste. Pour son vin blanc, d’une certaine qualité, une vente au titre d’un cru produit sur la propriété. Pour les vins rouges, sans qualité particulière, au degré-hecto, c’est-à-dire, le résultat de la multiplication d’un volume par le nombre de degrés d’alcool contenu. Autant dire que l’acheteur ne s'intéressait pas beaucoup ni au gout ni à l’aspect et pouvait tout aussi bien destiner son achat à être distillé.

La production des vins blancs cessera dans les années 50. En revanche, la vente au degré-hecto perdurera jusque dans les années 80, tant que les vignes n'auront pas été arrachées.

Acheté d’ordre et pour compte de M. Marcelin Marceau à Monsieur Auguste Guillou, la quantité de 750 hectolitres environ vingt blanc de raisins blancs, récolte 1907 de son cru de Château mas de Cepet à raison de 14,5 fr l’hectolitre et 170 hectolitres environ, vin blanc de raisins rouges, mêmes années et crus, à raison de 9 fr l’hectolitre.

Ces prix s'entendent sans logement, net au vendeur, pris à la propriété…

Vendanges en 1898

La photo date de 1898 et le texte parle des années 30, mais qu’importe le décalage, l’évocation est savoureuse.

Avant-guerre, Sur les coteaux exposés au midi, on vendangeait tout un mois. Quelquefois même jusqu’aux premiers frimas quand les coupeurs réchauffaient leurs doigts engourdis sur des pierres que l’on chauffait en bout d’allée. Dix heures par jour, jusqu’à 100 personnes ont vendangé le

Valdiguiéle « grand noir » ou « l’aramon ». Ils s’appelaient Vergnes, Granier, Marignol… et tant d’autres, gens du village gagés ou non travaillant sur la propriété de M. Guillou.Des saisonniers aussi, des « mountaniols » venus de leur Ariège natale. Tôt le matin on s’activait dans les rangées. En sabots, courbées sur les treilles, les femmes en robes longues et fichus enserrant leurs cheveux, coupaient les lourdes grappes gorgées de soleil. Leurs paniers sitôt remplis se vidaient dans la hotte des porteurs, hommes robustes, coiffés de casquettes ou de chapeaux et pour beaucoup encore la taille ceinte de flanelle.

En un va et vient incessant ils parcouraient les rangées se chargeant de fruits pour les vider d’un coup de rein habile et puissant dans les comportes en attente. En patois ils échangeaient quelques propos vite interrompus par les « porteurs ! » venus des rangs. Alors que du brouillard qui s’accrochait aux arbres du Girou jaillissait le clocher du village et montaient les fumées des âtres réanimés, on s’activait dans les chais. Les comportes amenées par des chevaux livraient aux pressoirs la précieuse récolte qui s’écoulait déjà en flots brillants et sucrés dans les cuves en contrebas.

Les vendanges s’achevaient par la « paillade », grand repas du soir que Bergue de Villeneuve faisait chanter de son violon. Et pendant que l’on esquissait quelques pas de danse, dans la nuit, sous la lune, la vigne délestée de son fruit couvrait ses feuilles d’or et de pourpre en ultime cadeau fait aux hommes du beau temps qui s’en allait.

La dépêche du midi, publié le 06 novembre 2007

La famille Vergnes

Robert a sans doute pris lui-même ces photos maladroites ; il a aussi ajouté dans son album les deux photos de cette noce des années 1900.

L’académie des jeux floraux avait distingué, sur le domaine du Mas de Cepet, à Saint-Jory, une famille de sept enfants qui se signale, en particulier, par une longue fidélité à la même terre.

Arnaud Vergnes se voit remettre un prix de 5 000 francs pour cette raison.

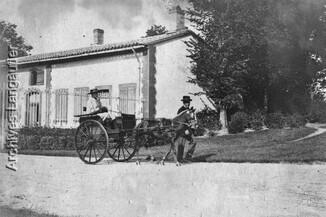

Propriétaires terriens

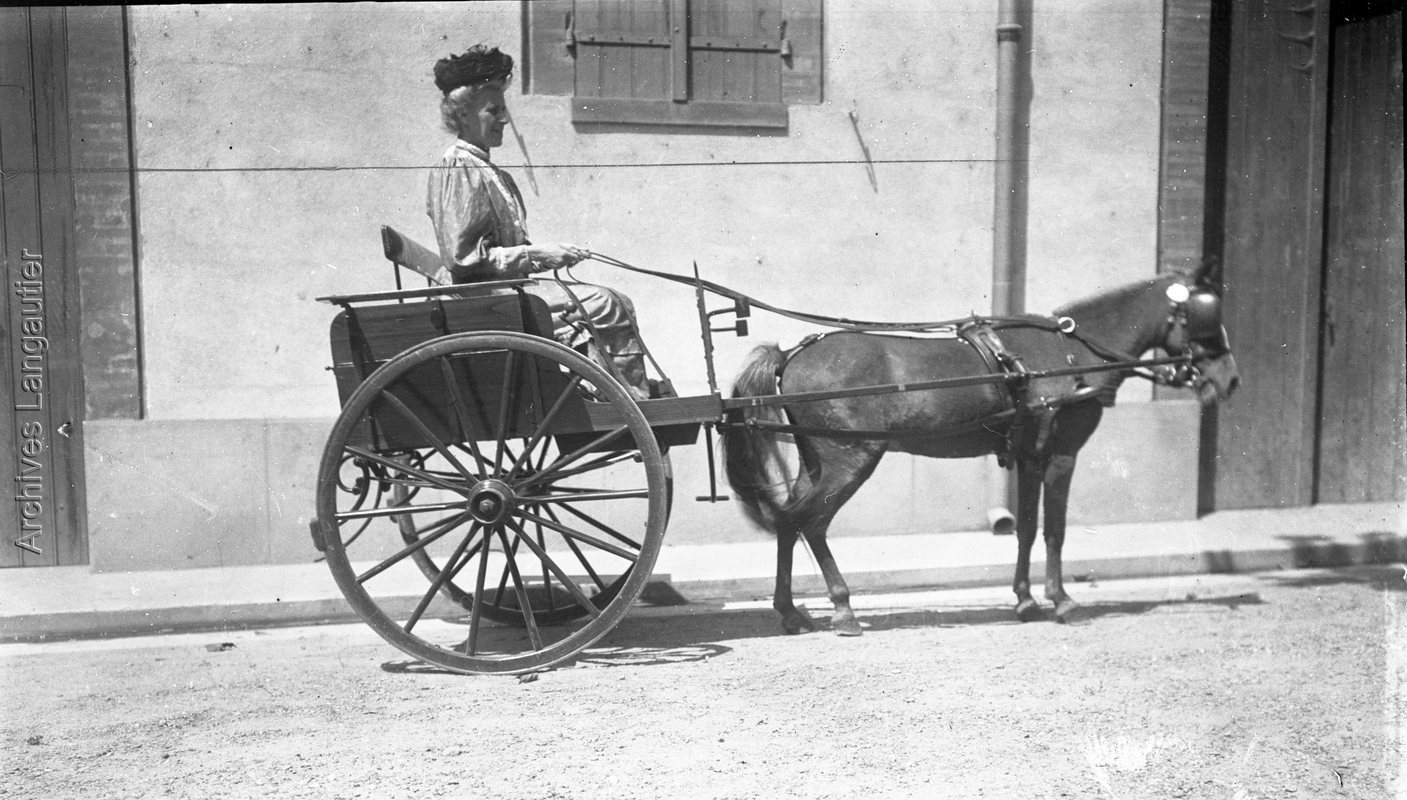

Personne n’a vu ces photos pendant quasiment un siècle ; les tirages avaient disparu, seuls ne subsistaient que les plaques négatives.

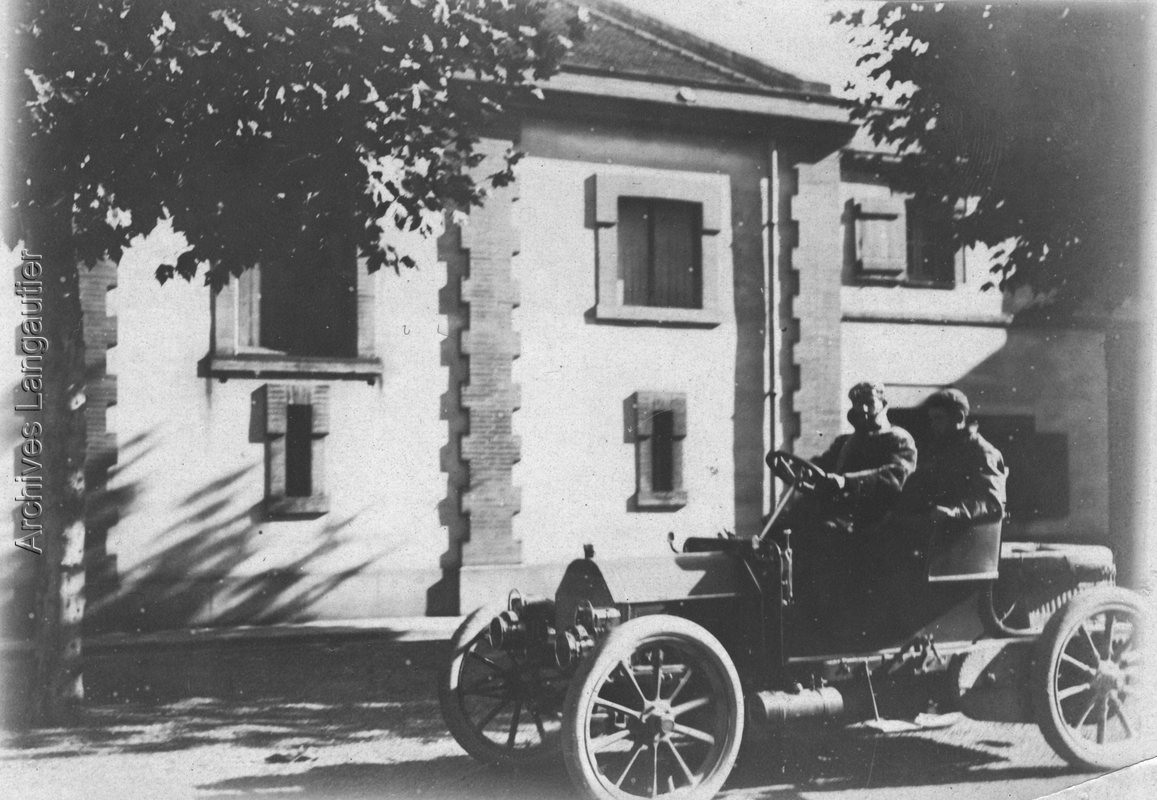

Les poses devant la maison prouvent bien que la voiture était bien un accessoire indispensable dans le cadre.

La famille vivait sur la propriété au milieu d’un nombre imposants d’ouvriers agricoles.

Les distractions pour dames étaient de ce fait doublement contraintes, par les règles de la bienséance et par celles qu’imposaient la cohabitation avec toute une population au travail des champs.

J’entends encore dire que Robert n’avait jamais voulu créer de tennis à Cepet au motif qu’il ne voulait pas mélanger distraction et travail.

Les années 10

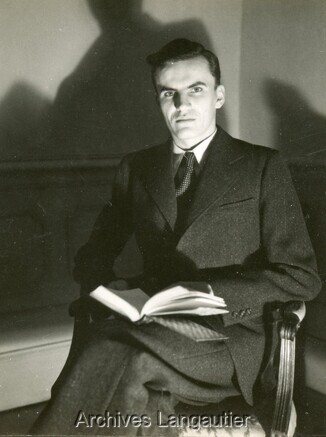

Robert a désormais 24 ans, sa santé est fragile et il craint les infections ; il a sans doute déjà perdu l'usage d'un œil , un peu tard, il décidera de ne plus sortir dehors si ce n'est que très occasionnellement.

En janvier 14, Auguste qui décédera l’année d’après, transmet à Robert la responsabilité de la propriété.

En 1919 Robert est élu maire de Cepet, activité qu'il poursuivra jusqu'en 1925.

Les années 20

La partie intéressée de la famille avait toujours pensé que Robert ne se marierait pas, et la tradition familiale rapporte qu’elle n’a pas vu avec plaisir l'arrivée d’Henriette de Bonne.

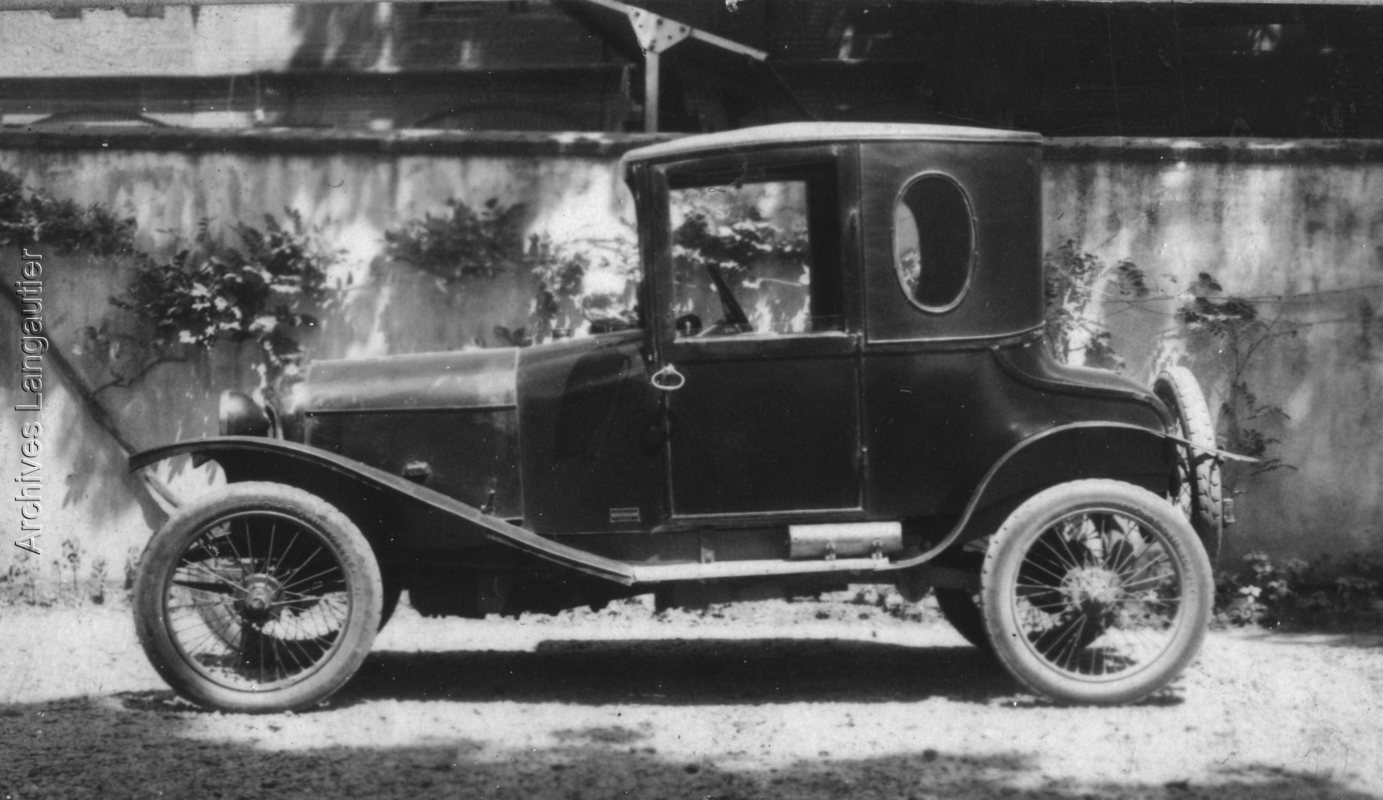

Pas de photos de ces évènements si ce n'est une photo de la zèbre, cadeau de Robert pour son épouse. Henriette l’a utilisée longtemps et son démarrage à la manivelle ne lui posait aucun problème. La zèbre sera utilisée jusque dans les années 50 avant d’être mise au garage pour encore des dizaines d’années.

Robert passe alors ses journées dans son bureau soit à Toulouse, soit à Cepet à gérer ses affaires, écrire des rapports pour des sociétés agricoles ou des conférences qu’il faisait passer pour être lues. Par la suite, c’est Henriette qui faisait pour lui les démarches dans Toulouse. Certains venaient prendre conseil auprès de lui comme Berthe Héron-Loze ou Odette de Teynier (petite-fille de Léon Guillou).

Robert finira par prendre aussi en charge la gestion des propriétés de sa belle-mère Lamarque à Rieucros et Sainte Eulalie. D'un rapport faible, Robert complétera afin de leur assurer un revenu décent.

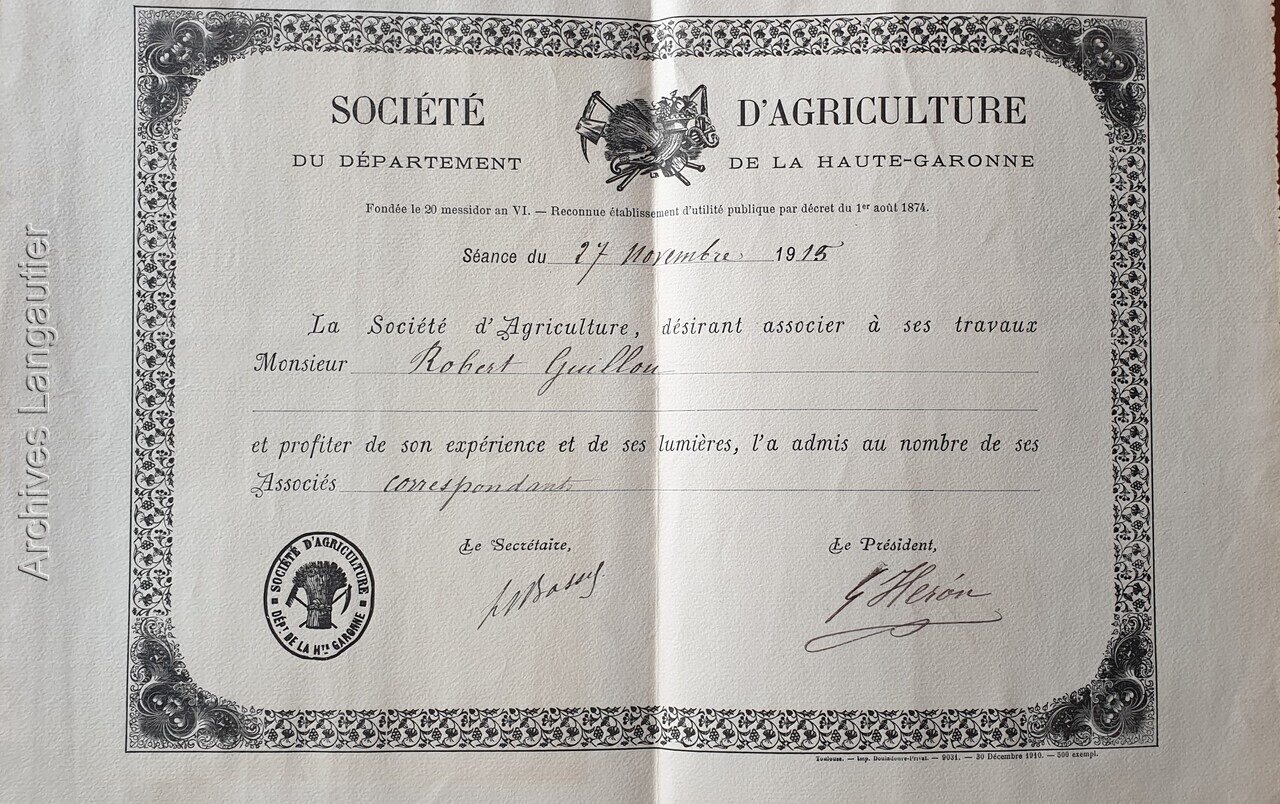

7 novembre 1915, Robert est admis comme membre dans la Société d’agriculture de la Haute-Garonne en tant qu'Associé correspondant.

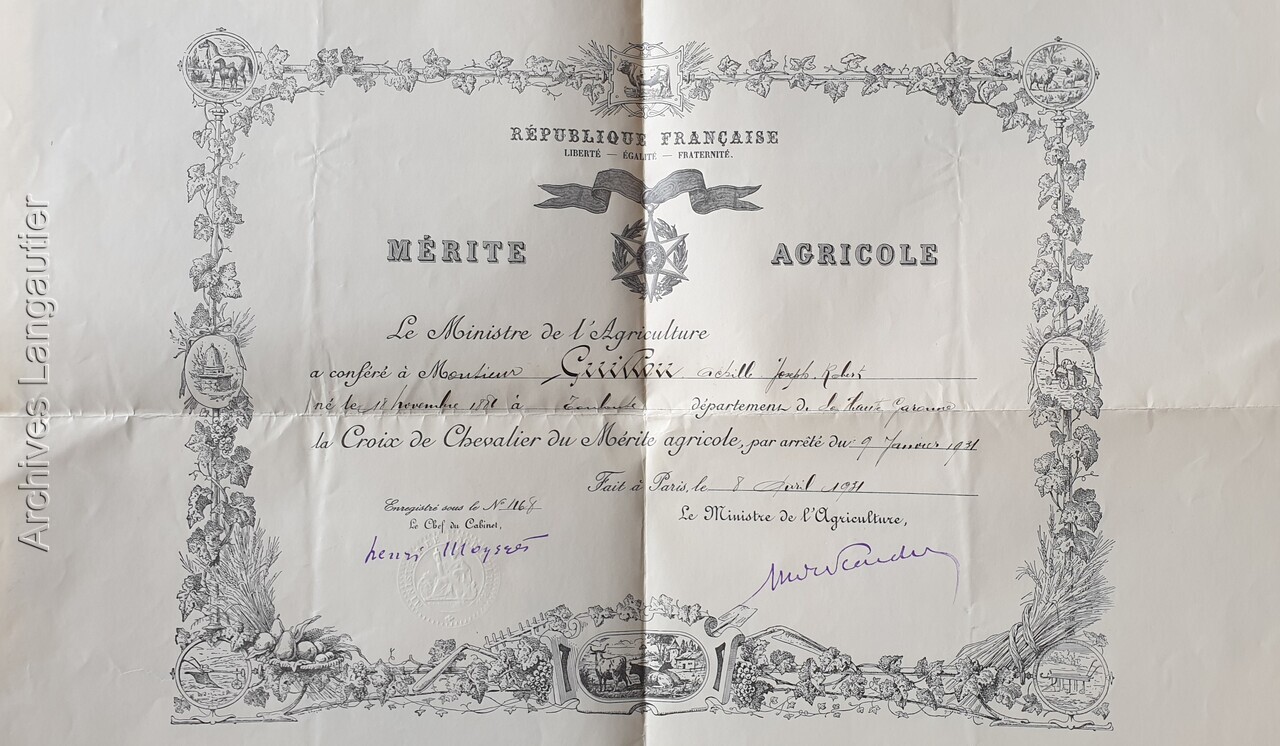

8 avril 1931, Robert Guillou reçoit la Croix de Chevalier du Mérite agricole.

Les années 30

Robert a pris ces photos de son bureau du 2bis. Il s’intéressait à des évènements extérieurs, mais d’autant mieux qu’il pouvait les suivre de sa fenêtre.

Pour la seconde fois en trente ans, Robert a collé dans son album des photos des ouvriers de la propriété.

Il n’était pourtant pas en contact régulier avec eux puisqu’il avait un régisseur qui organisait l’activité.

Service

Toutes les photos le montrent, il y avait du personnel chez les Guillou. Personnel en cuisine, préceptrices pour les enfants jusqu’à l’entrée en 6e et aussi chauffeurs.

Celui des années 20 s’appelait Pascal, connu pour son penchant pour la bouteille, il n’a pas été cru par la famille quand il est venu rapporter, le matin du 11 avril 26, la nouvelle de l’effondrement du clocher de la Dalbade.

Paul lui a succédé que l’on voit ici à la portière de la voiture.

Enfin, ce fut le tour d’Elie, à la fois chauffeur et valet de chambre. Il s’occupait, à Toulouse, d’alimenter le bois le poêle de l’entrée et en boulets celui du petit bureau. Ce bois qui était apporté de Cepet une fois par an. Dans les traditions, il y avait aussi le feu de cheminée annuel qui nécessitait la venue des pompiers.

Lucie, sa femme, s’occupait de la cuisine. Tous les jours, elle laissait la soupe sous la surveillance d’Elie pour s’en aller aux Carmes faire les courses et bavarder un peu.

Lucie et Elie ont quitté leur service vers la fin de la guerre. Pour retourner à Boulogne-sur-Gesse où leur fils était à la charge de ses grands-parents.

À côté d’eux, Philomène tenait la fonction de femme de chambre. C’est elle qui accompagnait les enfants en classe. Pour une raison ignorée mais que l’on peut imaginer, elle prévenait souvent les enfants de se méfier des aviateurs.

Robert faisait entretenir un important potager, ½ hectare de pêchers, autant de pommiers, trois longues lignes de poiriers, une allée de cerisiers, une autre de châtaigner, le chasselas et le muscat de table abondaient dans les vignes. Il y avait aussi un kaki, nèfles, guignes et naturellement des champignons dans les bois. Les murs de la cave étaient garnis de figuiers, plusieurs noyers leur faisaient face, asperges, artichauts et pommes de terre étaient cultivés dans les champs.

Un important poulailler contenait des poules , pintades et canards dont les processions pour aller à la mare prenaient le pas sur les engins agricoles. Des vaches fournissaient du lait qu’il suffisait d’aller chercher le soir à vélo avec sa topette et sa lampe de poche.

Henriette servit un jour un coq à Jean de Langautier qui était encore loin à cette époque loin d’être son gendre. Elle le signale à ses convives de façon anodine. Jean cru comprendre qu’il s’était trop imposé puisqu’on était obligé de lui servir le coq en dernier ressort et passa quelques temps sans venir.

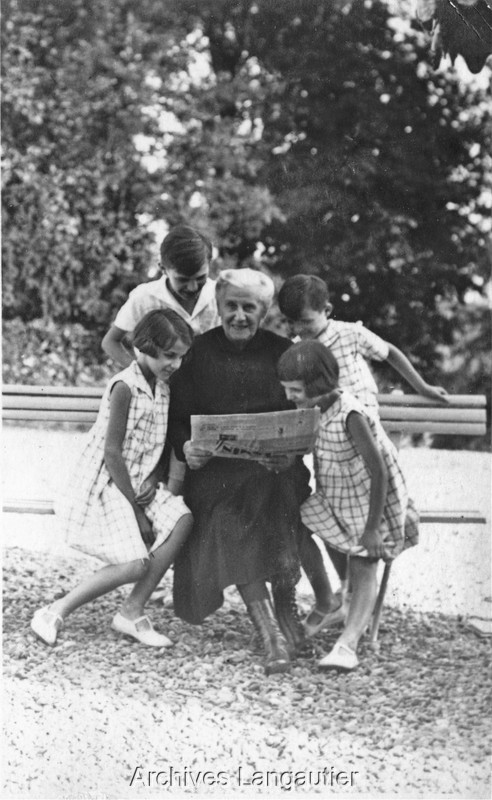

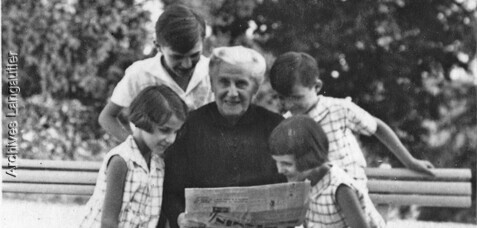

Nous autres petits enfants, n’aimions rien autant que d’aller assister la cuisinière pour attraper une poule, la voire saignée par un couteau qui lui coupait habilement la carotide, voir couler le sang dans une soucoupe (il était ensuite cuit à la poêle et servit sous le nom de sanquette), assister au plumage et au vidage de l’animal. Cruauté de cet âge, cela ne nous posait ensuite aucun problème pour le manger à midi. Il faut dire qu’il s’agissait de poulets fermiers élevés en liberté d’une autre qualité que ceux que l’on nous sert aujourd’hui.

Pour finir dans les souvenirs culinaires, il y avait aussi une façon de faire cuire au pot les vielles poules et de les servir en sauce avec de la farce et du riz que je n’ai jamais retrouvée depuis. – Hubert

La tradition rapporte que Robert affirmait que la seule façon de se débarrasser du chiendent, c’était de le brûler au bout du champs.

La tante Marthe Espinasse et son mari Louis Bary

Profitons de cette photo pour introduire les Bary dans le cœur de notre récit.

Marthe Espinasse, sœur de sa mère, était une tante très proche pour Robert dont les propres parents étaient disparus depuis 20 années.

Louis Bary, son mari, était originaire de Carcassonne où il possédait des propriété agricoles à Roux et à Palaja.

Sans doute en réemploi de la dot de Marthe après 1883, il avait acheté à Toulouse une propriété de 80 ha autour à Candie. Le château de Candie était en mauvais état, ils ne l’habiteront pas .

Ils avaient aussi acheté 4 immeubles dans Toulouse, complétés par une chasse à courre dans les Landes.

Louis et Auguste avaient donc beaucoup de points commun, jusqu’à sa mort en 1897 alors qu’il avait à peine 40 ans.

Marthe avait sa chambre attitrée à Cepet où elle faisait de longs séjours.

Magdeleine et Marthe Espinasse devaient être très proches après le décès de leur mère alors qu’elles étaient à peine adolescentes. Les ménages Guillou et Bary le seront tout autant, les deux beaux-frères Auguste et Louis partageant un même intérêt pour l’agriculture et une même passion pour la chasse.

Jean Bary

Leur fils Jean a été lui aussi propriétaire exploitant . Cousin germain de Robert, ils auront des échanges réguliers toute leur vie.

À la Mémoire de Jean BARY

Le 1er avril 1959

Jean BARY vient d’être enlevé à l’affection des siens, à l’affection de tous ceux qui l’ont connu et ils sont nombreux.

Nous le savions depuis de trop longs mois rongé mais les quelques intimes qu’il voulait bien accueillir jusqu’aux derniers jours de sa vie, porteront témoignage de ce il avait gardé cette lucidité, cette curiosité d’ esprit, cette force de caractère que nous admirions.

Jean BARY appartenait à cette lignée de grands terriens qui a maintenu, même aux pires moments, l’agriculture de notre région.

Il dirigeait lui-même ses deux importants domaines, l’un à Candie, le second près de Carcassonne, dont il était originaire. Ses collaborateurs directs dans la gestion de ses exploitations garderont le souvenir d’un grand chef, très au courant des dernières techniques, sachant à la fois voir loin dans l’orientation des productions les plus rentables, mais ayant aussi le souci du moindre détail dans la réussite de ses entreprises.

Mais l’activité féconde de Jean BARY s’étendait encore plus largement aux œuvres d’intérêt agricole, car il eut : toujours pour objectif permanent la promotion de l’Agriculture Toulousaine.

D’abord en qualité de Secrétaire général, puis de Président, il avait redonné à la vieille Société d’Agriculture de la Haute-Garonne, son lustre du passé.

Nous le revoyons présider avec une autorité souveraine les débats de cette Compagnie, animer les discussions, organiser des visites fort instructives, galvaniser les énergies de ses collègues plus jeunes.

L’essor de la coopération dans le département est en large partie son œuvre.

Président de la Coopérative de Culture Mécanique de la Région Toulousaine, il était également Administrateur, combien écouté de la Coopérative d’Approvisionnement des Syndicats Agricoles du Sud-ouest et de la Coopérative des Producteurs de Blé de la Haute-Garonne. Membre du Comité des Céréales, il participa également à l’action entreprise au cours de ces dernières années en matière de vulgarisation.

Nous le retrouvions ainsi, intervenant peu mais toujours attentif, au sein du Comité Départemental de la Vulgarisation Agricole et : au Conseil d’Administration de l’Association Régionale de Vulgarisation Agricole.

Ce fut d’ailleurs lui qui, le premier, comprit l’importance que pouvait prendre l’agriculture dans l’économie régionale et il fut l’un des pionniers de ce Concours Régional Agricole qui fut sa "chose" et où en qualité de Commissaire Général il donna le meilleur de lui-même.

Éleveur averti, il avait été le promoteur de cette confrontation des meilleurs spécimens de l’élevage du Sud-ouest et, malgré les difficultés par un mal implacable, de la première heure, il avait su faire de la manifestation toulousaine, l’une des premières expositions de France, après le Concours général de Paris.

Mais très vite aussi, bien avant tout le monde, il avait pressenti le courant qui porterait notre Agriculture trop longtemps traditionnaliste vers une mécanisation intensive.

Et c’est ainsi que dès les années 1930 la présentation du matériel agricole prit à côté de l’exposition d’animaux et des produits du sol une importance accrue pour devenir le "Salon International de la Production Agricole et de l’Équipement Rural".

Enfin, là où le Président Jean BARY donna vraiment toute sa mesure, c’est dans l’impulsion qu’il communiqua dès la Libération au Crédit Agricole.

Pour un bon nombre d’entre nous qui avons connu, il y a quelques vingt ans, les deux ou trois bureaux modestes de la Caisse de Crédit, quel chemin parcouru lorsque en 1955, s’érigea, rue Ozenne, dans le style de la vieille Tour, cette Maison de l’Agriculture dont il avait dressé les plans et surveillé la construction avec un soin minutieux.

En même temps, avec l’appui d’un Conseil d’Administration auquel il inspirait une très grande confiance, il poursuivait une politique immobilière qui, rapidement, s’avérait bénéfique pour notre institution de crédit.

Ainsi se poursuit actuellement l’organisation des Caisses Cantonales, engagée sous son égide et poursuivie avec une inlassable ténacité.

Sa connaissance des questions financières l’avait d’ailleurs appelé aux importantes fonctions de Conseiller de la Banque de France.

Tel fut l’homme public, un grand serviteur de la cause des terriens. Mais l’homme tout court, pour ceux qui l’ont approché, était infiniment attachant.

Indépendance de caractère, rectitude de pensée, sens profond du devoir, désintéressement total, courage, abnégation, tels ne sont pas les moindres traits d’une personnalité hors-série.

Aux uns et aux autres, il a donné également une belle leçon d’humilité, car Jean BARY, s’ il n’écartait pas les honneurs, n’ en briguait aucun, pas plus il ne brigua jamais une place, un poste, encore moins un privilège.

À la satisfaction unanime, il avait été successivement élevé à la dignité de Commandeur du Mérite Agricole, puis Officier de la Légion d’Honneur.

C’était la reconnaissance, peut-être un peu tardive mais combien méritée, d’une vie exclusivement consacrée à améliorer le sort de ses frères agriculteurs, grands et petits.

En tous les cas, peu d’hommes peuvent s’enorgueillir au seuil de la mort, en se retournant vers leur passé, d’avoir ouvert un sillon si droit, si peu marqué d’ombres.

À sa compagne de toute une vie, à celle qui le soigna avec tant d’amour, nous exprimons au nom de tous les amis de son cher disparu, notre sympathie douloureuse et émue.

L’Agriculture du Sud-ouest est dans la peine. Demain, comme chaque jour, elle suivra le chemin que lui a tracé un de ses guides les plus éclairés.

D. Brisebois, Ingénieur en Chef des Services Agricoles.

Source : Jacques Loze – Ibid

Très actif dans la cité, il participa à la fondation du Crédit agricole et a été président de nombreux syndicats et coopératives agricoles.

Il y a tout à penser qu’il a facilité, au moins par l’exemple, l’entrée dans cette voie de son neveu Bernard Guillou.

Jean sera marié un temps mais n’aura pas d’enfants. Il terminera ses jours dans l’appartement à l’entresol côté 2bis de l’immeuble du 4 allée François Verdier avec une réputation d’original. Voici la fin de l’histoire :

Très absorbé par ses nombreuses occupations agricoles, son domaine de Candie dans les dernières années lui absorbait vraisemblablement des capitaux, ce qui est fréquent en agriculture. Célibataire , il n’avait pas le souci d’une famille à débrouiller.

Je ne sais pas si Jacques Loze savait que Jean avait été marié avant 1930 avec Eugénie Prieur. Ce mariage avait été réprouvé par la famille, ladite Eugénie passant pour une demi-mondaine. Pour appuyer cette réputation, il était commun de rapporter qu’à l’un de ses invités qui l’ayant attendue pour s’asseoir se justifiait de ne pas s’être assise sans la maîtresse de séant, elle aurait répondu en riant : "ah ! Mais que vous êtres mauvaise langue !".

Hubert Jacques Loze

Subra

Geneviève, sœur de Robert avait épousé Pierre Subra, ils ont eu deux fils, Albert et Pierre qui se sont lancés l'un et l'autre dans l'agriculture.

Robert était proche de sa sœur et de ses neveux et en 1933, Pierre a choisi de faire son stage de l'agro-Grignon chez son oncle Robert à Cepet, ce qui nous vaut aujourd'hui le rapport transcrit ci-dessous.

L'oncle et le neveu ont manifestement trouvé un plaisir partagé à parler de l'entreprise agricole qu'était le domaine à cette époque ; pour nous, il constitue un regard d'un grand intérêt sur Robert et la façon dont il concevait son métier d'agriculteur.

Le lecteur des temps moderne corrigera de lui-même tout ce que Robert n'aurait pas fait aujourd'hui ou tout ce que Pierre aurait écrit différemment.

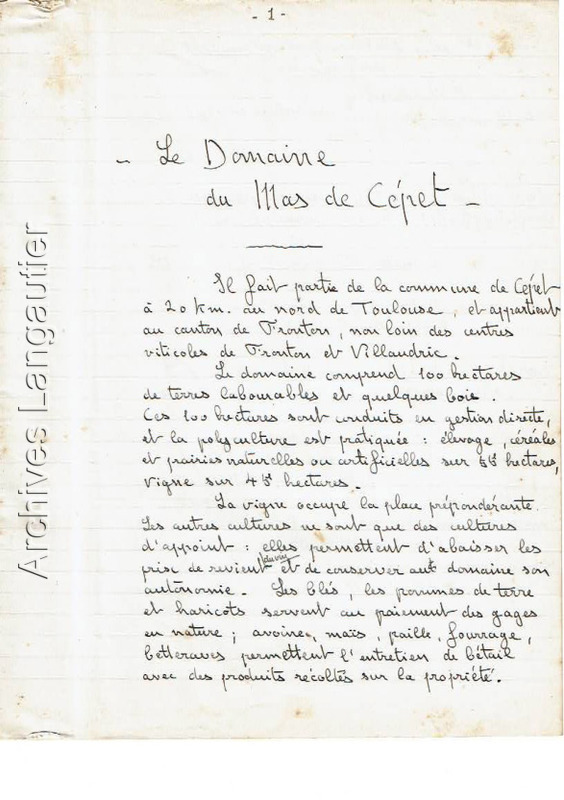

Le domaine du Mas de Cépet

Il fait partie de la commune de Cepet à 20 km au nord de Toulouse, et appartient au canton de Fronton, non loin des centres viticoles de Fronton et Villaudric.

Le domaine comprend 100 hectares de terres labourables et quelques bois. Ces 100 hectares sont conduits en gestion directe, et la polyculture est pratiquée : élevage, céréales et prairies naturelles ou artificielles sur 55 ha, vigne sur 45 ha.

La vigne occupe la place prépondérante. Les autres cultures ne sont que des cultures d’appoint : elles permettent d’abaisser les prix de revient du vin et de conserver au domaine son autonomie. Les blés, les pommes de terre et haricots servent au paiement des gages en nature ; avoines, maïs, paille, fourrage, betteraves permettent l’entretien du bétail avec des produits récoltés sur la propriété.

Et ceci permet d’éviter les débours qui grèvent lourdement les exploitations viticoles du midi trop spécialisées.

Le vignoble a été créé par M. Auguste Guillou après la crise phylloscérique de 1886 à 1900. M. Auguste Guillou s'était consacré à tout ce qui concerne la production : création du vignoble, construction des caves, achat de la vaisselle vinaire et du premier matériel de culture.

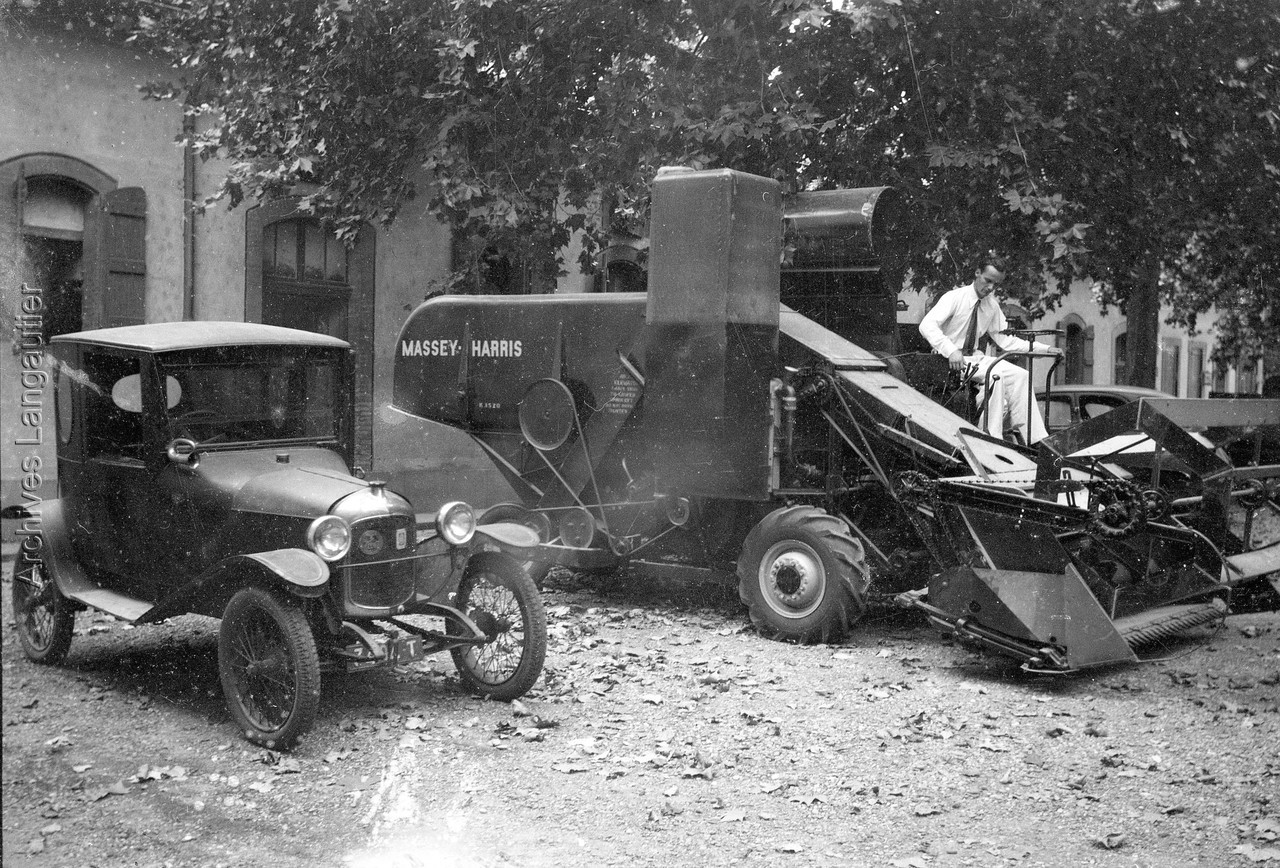

Depuis 1913, le vignoble a été en partie renouvelé par son fils M. Robert Guillou qui a maintenu le vignoble en production en remplaçant les vignes trop vielles ou défectueuses et qui, d’autre part, a modernisé l’exploitation du domaine en l’industrialisant le plus possible.

Ainsi, c'est par étapes successives pendant deux générations que s'est créée l’organisation actuelle.

Bien que notre intention soit seulement d’étudier en détail la cave et la vinification pratiquée au Mas de Cepet, une disgression est cependant nécessaire : la méthode qui a présidé à l’organisation de la cave se trouvant liée à la méthode générale de la gestion d’ensemble. Nous allons parler un peu de celle-ci avant d’aborder notre sujet.

Directives de gestion

Nous allons les résumer en quelques mots :

Culture intensive – Large épandage d’engrais organiques et chimiques venant compléter les fumures au fumier de ferme (fabriqué en fosse ouverte). Dans l’assolement il est fait une place importante aux légumineuses.

Industrialisation – Une partie des bénéfices est toujours utilisée à des améliorations. L’emploi des machines permet de parer à la diminution de la main d’œuvre dans les campagnes et d’échapper à l’emprise du temps dont l’agriculture est tributaire : grâce à la concentration des moyens d’action, il est possible d’effectuer dans un laps de temps très court les divers travaux saisonniers et d’agir au moment favorable. C'est dans ce but qu'il existe un matériel puissant et complet :

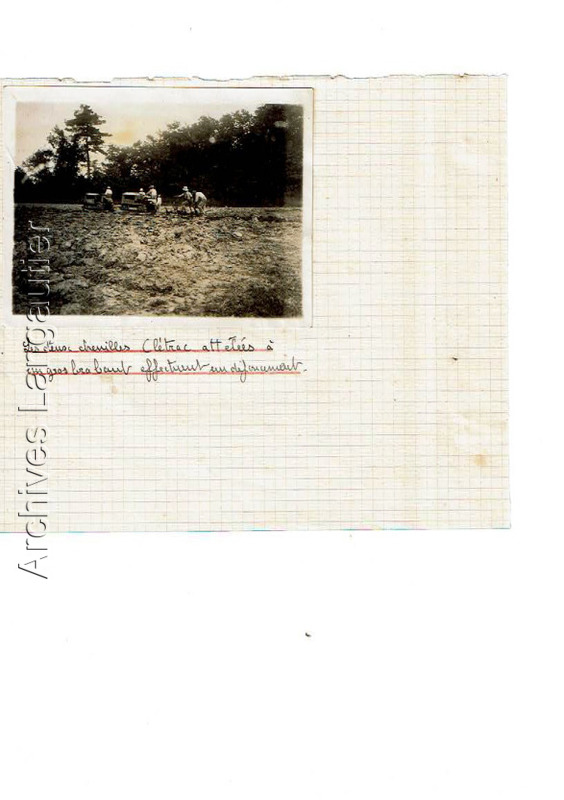

Traction : 2 tracteurs "Clétracs" à chenilles, largeur 1m27 ; ils peuvent passer dans les vignes qui sont palissées et plantées larges. Ils permettent de travailler très rapidement pour les labours, les moissons, l’ameublissement des vignes et, en tandem, font les défoncement nécessaires. Cependant, par mesure d’économie, 2 paires de bœufs et 5 chevaux font toute l’année, en temps normal, le travail de base.

Pour les céréales et fourrages : brabants et charrue à relevage automatique pour le tracteur. Lieuse à grande coupe, faucheuses, faneuse, râteau-fane. Une griffe, mue à l’électricité, facilite l’engrangement des fourrages. Le hangar a été surélevé ; la charpente en bois a été remplacée par une charpente métallique posée sur les anciens piliers. Le gain en hauteur ainsi obtenu a permis de placer une griffe sans diminuer la capacité d’engrangement du hangar. La griffe est mue à l’électricité ; le moteur est isolé dans une chambre bâtie ; les fils arrivent souterrainement et dans le hangar sont sous tubes d’acier étanches. Il n'y a aucun risque d’incendie.

Pour l’entretien des vignes : charrues et décavaillonneuses tirées par les bœufs ou les chevaux. Marchant avec le tracteur : une charrue vigneronne "Gachat" qui travaille toute une rangée en un seul passage, et un pulvériseur à disques tandem, suffisamment robuste pour être chargé.

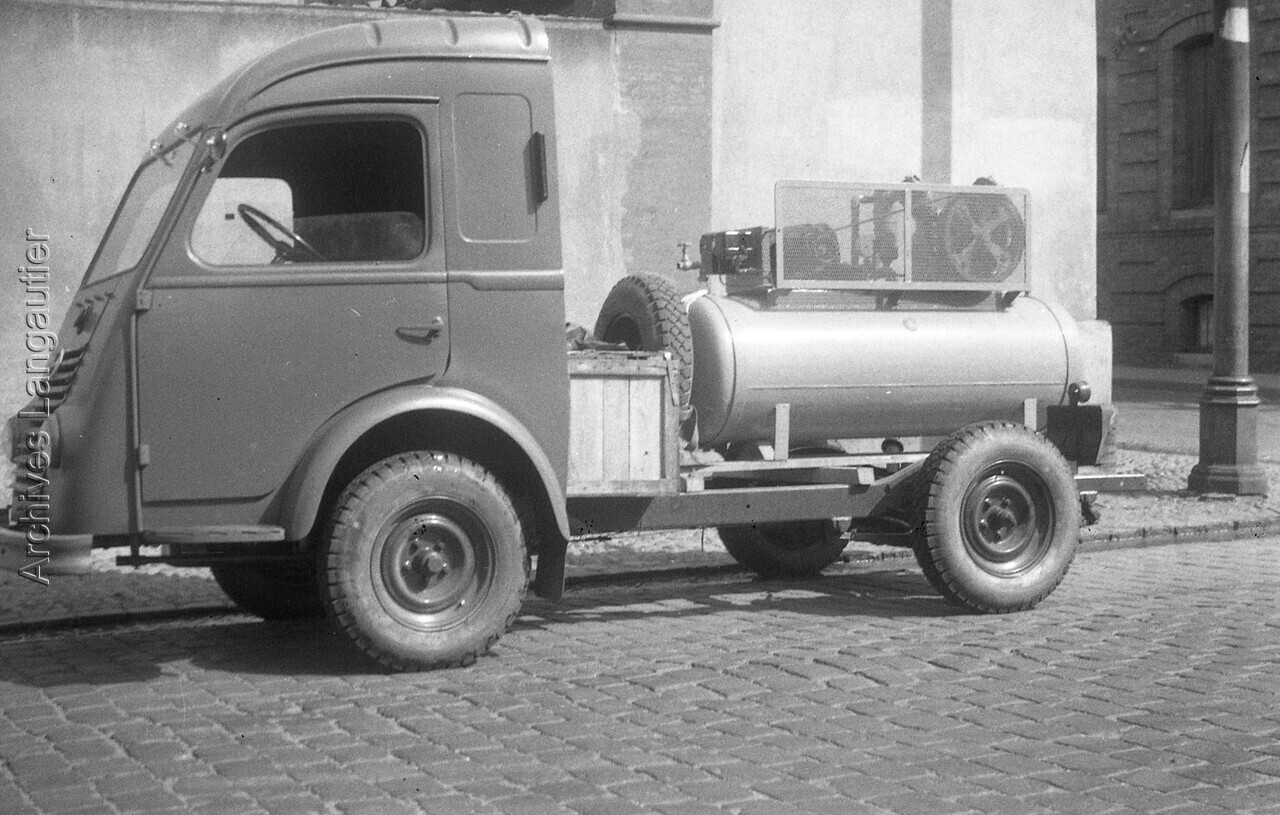

Contre les maladies cryptogamiques : 2 soufreuses à traction "Gomot". Depuis peu, 2 sulfateuses à bouteilles d’air comprimé ont remplacé les anciennes sulfateuses à pompe "Molinié". Ces sulfateuses mènent deux rangs à la fois et fonctionnent même si le sol est boueux.

Elles permettent de traiter tout le vignoble en cinq jours au lieu de 12 autrefois. Les bouteilles d’air sont rechargées sur la propriété par un compresseur mu à l’électricité (compresseur Suchard).

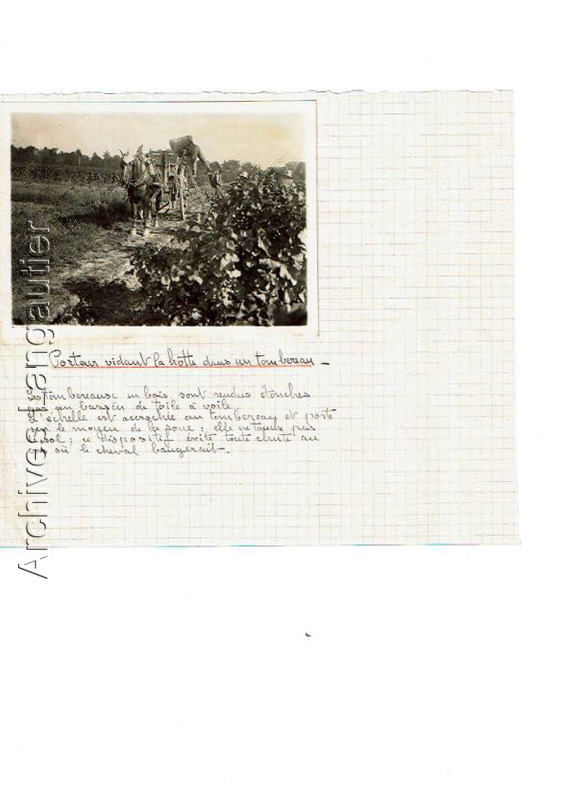

Les tombereaux en bois sont rendus étanches par un bassin de toile à voile. L’échelle est accrochée au tombereau et porté sur le moyeu de la roue ; elle ne touche pas le sol ; ce dispositif évite toute chute au cas où le cheval bougerait.

La toile imperméable ne donne pas entière satisfaction mais est préférable au tombereaux en fer ; la présence du fer prédisposant toujours le vin à la casse. Les tombereaux spéciaux en bois étanches sont commandés et entreront en service l’année prochaine.

Nous pensons, dans les pages qui précèdent, avoir donné une idée des méthodes culturales appliquées sur le domaine, et nous allons passer à l’étude des questions qui nous intéressent : le vignoble est plus particulièrement la cave et les procédés de vinification.

Le vignoble

L’encépagement

Le vignoble, nous l’avons dit, a une superficie de 45 hectares. Toutes les vignes sont palissées sur fil de fer, l’écartement des rangées variant de 1m80 à 2m20. Les tailles appliquées sont suivant les variétés celles de Royat ou de Guyot.

Il comprend surtout des plans français à grosse production . les hybrides producteurs directs, assez répandus dans le sud-ouest, ne sont plantés qu'à titre d’essai. Bien que certains de ces hybrides aient paru satisfaisant, le propriétaire, étant outillé pour combattre les maladies cryptogamiques, préfère les vignes françaises ; ces vignes donnent des rendements plus élevés et surtout plus réguliers (les hybrides ont tendance à couler et cette année ils ont coulé particulièrement) ; de plus le vin des vignes françaises est supérieur. Certains hybrides teinturiers sont intéressants cependant, pour donner de la couleur et corser certains vins de vinifieras à grosses production tels que l’aramon dans ce cas, le 128 ou le 2007 de Seibel, par exemple, donnent de bons résultats employés comme pied de cuve.

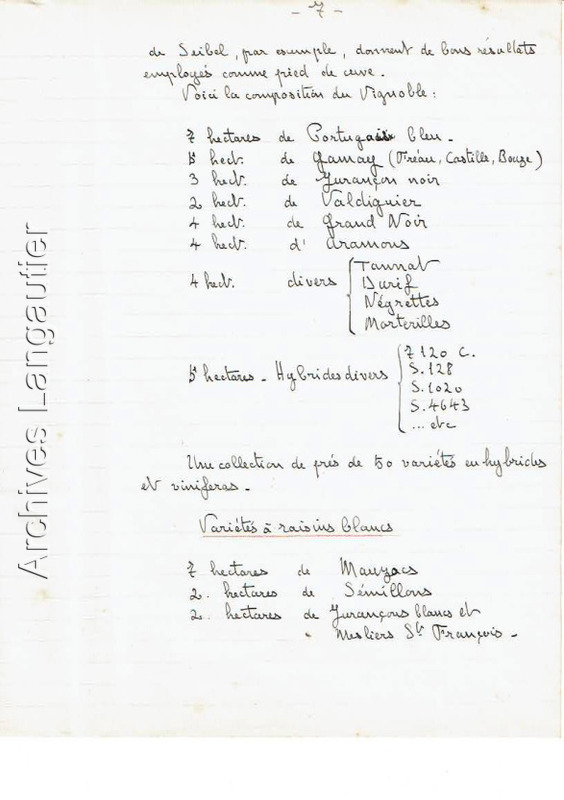

Voici la composition du vignoble :

7 hectares de Portugais bleu

6 hectares de Gamay (Fréau, Castille, Bouze)

3 hectares de Jurançon noir

2 hectares de Valdiguier

4 hectares de Grand Noir

4 hectares d’Aramons

4 hectares divers (Taunat, Durif, Négrettes, Morterilles)

5 hectares hybrides divers (7120 c, S.128, S.1020, S.4643, etc.)

Une collection de près de 50 variétés en hybrides et vinifieras.

Variétés à raisins blancs :

7 hectares de Mauzacs

2 hectares de Sémillons

2 hectares de Jurançons blancs et Meliers Saint-François

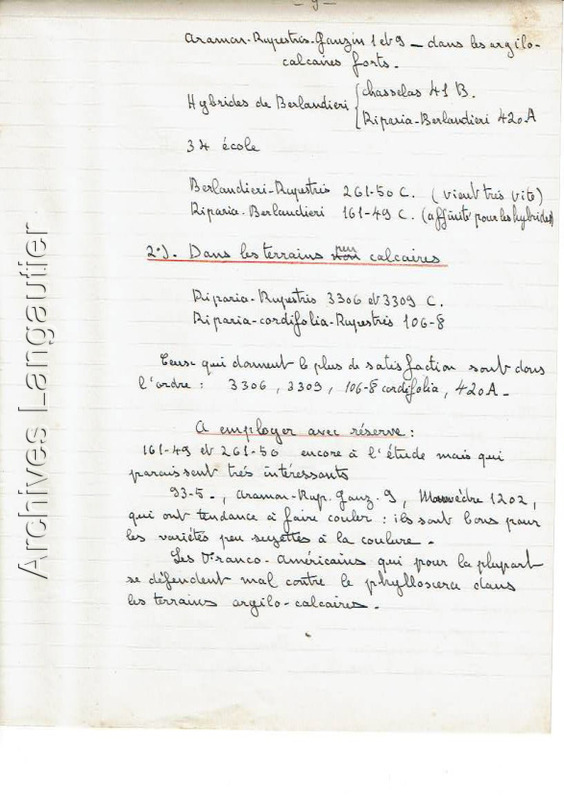

Les portes greffes

Une très grande variété de porte-greffes a été utilisé et de nombreux essais ont été faits. Chaque plant a son porte-greffe préféré et, surtout, à chaque terre convient un porte-greffe différent.

Or dans l’exploitation dont nous parlons, il y a une grande diversité de terres. Elle se trouve à un point de transition entre la vallée du Girou et les coteaux qui la bordent et nous y trouverons :

dans la partie basse, des alluvions riches et profondes, peu ou pas calcaires ; dans la partie haute des argilo-calcaires et, côte à côte, des terres battantes silico-argileuses et siliceuses pures.

Avant la guerre, le vignoble était greffé, exclusivement sur Rupestris (en terrain calcaire) sur Riparia (en terrain profond), et aussi sur Solonis et Jacquez.

Au fur et à mesure des remplacements de nouveaux porte-greffes ont été essayés, puis utilisés, s'ils avaient donné satisfaction.

Voici les porte-greffes qui ont les donné les meilleurs résultats : en terrain calcaire : Bourrisquou – Rupestris 94-5, sa résistance au phylloxera laisse parfois à désirer, Moursèdre-Rupestris 1202 couderc, Rupestris

Le greffage

Tout le vignoble a été greffé sur place sans aide de spécialistes. Ce sont les hommes et les femmes employées sur la propriété qui taillent et qui greffent. Le greffage sur place a toujours donné d’excellents résultats et a ainsi permis de réaliser une sérieuse économie en évitant l’emploi de spécialistes ou l’achat de greffés-soudés.

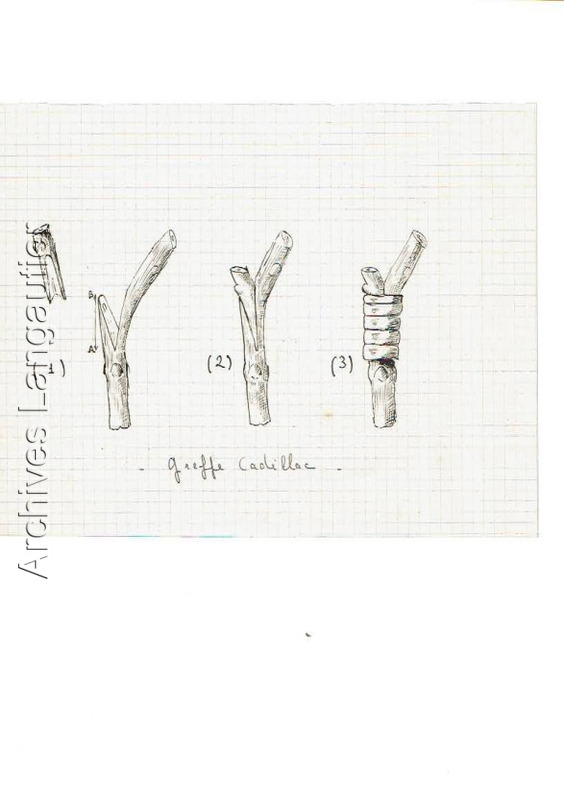

Différents modes de greffages sont utilisés. La greffe Cadillac est l’une des plus couramment employée. L’ayant vu pratiquer pendant notre stage, nous allons dire quelques mots :

La greffe Cadillac se pratique su 1er au 15 septembre : c'est une greffe à œil dormant. On fend le porte-greffe sur un côté jusque dans sa partie médullaire : c'est dans cette fente que doit se loger le greffon. Ensuite on fait une simple ligature, ou une ligature avec bouchons évidés et fendus que l’on trouve dans la commerce.

Les figures ci-contre montrent : le greffon et son logement (1), le sujet greffé (2), puis ligaturé (3).

La fente AB doit être longue, profonde et surtout très droite pour qu'ensuite, le greffon porte sur toute sa surface. Il est préférable de faire la greffe du côté du porte-greffe où la circulation d'été a été la plus intense. Elle doit se faire assez haut pour pouvoir greffer en fente l’année suivante en cas d’insuccès.

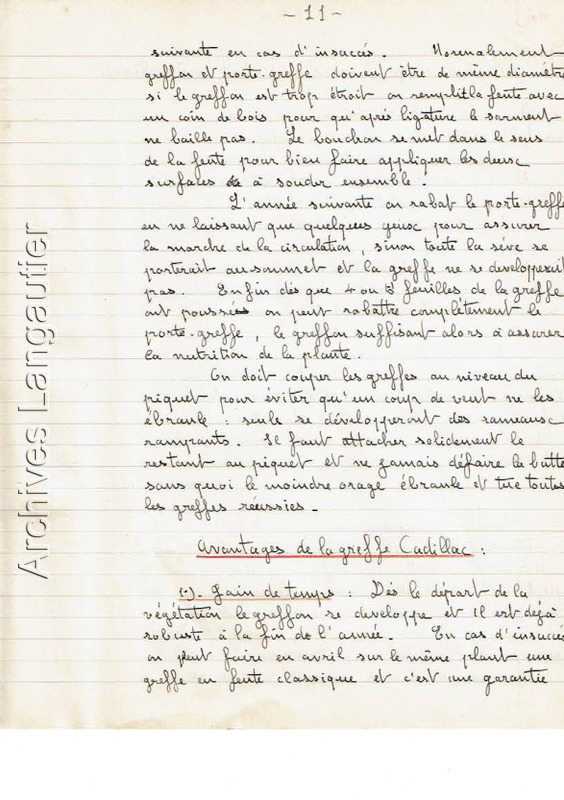

Normalement, le greffon et le porte-greffe doivent être de même diamètre, si le greffon est trop étroit on remplit la fente avec un coin de bois pour qu'après la ligature le sarment ne baille pas. Le bouchon se met dans le sens de la fente pour bien faire appliquer les deux surfaces à souder ensemble.

L’année suivante on rabat le porte-greffe en ne laissant que quelques yeux pour assurer la marche de la circulation, sinon toute la sève se porterait au sommet et la greffe ne se développerait pas. Enfin, dès que 4 ou 5 feuilles de la greffe ont poussé, on peut rabattre complétement le porte-greffe, le greffon suffisant alors à assurer la nutrition de la plante.

On doit couper les greffes au niveau du piquet pour éviter qu'un coup de vent ne les ébranle : seule se développeront des rameaux rampants. Il faut attacher solidement le restant au piquet et ne jamais défaire la butte sans quoi le moindre orage ébranle et tue toutes les greffes réussies.

Avantages de la greffe Cadillac

Le gain de temps : dès le départ de la végétation le greffon se développe et il est déjà robuste à la fin de l’année. En cas d’insuccès, on peut faire en avril sur le même plant une greffe en fente classique et c'est une garantie de plus qui nous permettra de réduire au minimum le nombre de ratés.

Réussite plus facile : du 1er au 15 septembre, la température est chaude et régulière ; c'est le contraire au printemps et le greffon est par suite exposé à des coups de végétation nuisibles. En automne, la soudure est mieux assurée par la circulation de la sève plus régulière et plus activé par le fait que le porte-greffe continue sa vie habituelle.

Sélection des greffons : La récolte étant encore en place, il est facile de sélectionner les souches fertiles et de prendre les greffons sur les bois les plus fructifiés de ces souches.

La greffe cadillac s'est montrée très utile pour le surgreffage des variétés ne donnant pas satisfaction. Grace à cette greffe, pas de pertes : si la greffe est manquée, la souche ancienne continue de produire l’année suivante, si elle est réussie, le greffon est en production dans le minimum de temps.

Les vendanges

Voici en quelques mots comment elles se pratiquent.

Comme coupeurs, on fait appel à des montagnards qui tous les ans quittent les Pyrénées pour aller vendanger dans les gros vignobles du midi ou du Sud-ouest. Ces groupes où coilles dans les termes du pays sont menés par un chef de coilles qui s'entend avec le propriétaire sur les conditions de travail et les salaires.

Quelques journaliers de la région, hommes et femmes, se joignent à eux.

Au gros des vendanges, on emploie 30 à 40 coupeurs. Leur rendement varie suivant les variétés de plants. Mais à l’époque où les comportes étaient encore utilisées, on estimait qu'une femme coupait dans la journée de 10 à 20 comportes de raisin ; or la comporte contenait environ 60 kg de vendange. Un coupeur ramasse donc 600 à 1 200 kg de raisin dans sa journée de travail ; ce qui fait par jour, 20 à 40 000 kg de vendange rentrée à la cave.

Les comportes qui étaient employées il y a 2 ans sont supprimées et ont été remplacées par des tombereaux. Un tombereau contient 20 comportes soit 1 200 kg de vendange. Ces tombereaux sont en bois et munis à l’intérieur de toiles imperméables. Les coupeurs ont chacun un seau de tôle épaisse, large et bas. Lorsque ces seaux sont pleins, des hommes avec des hottes recueillent la vendange et vont ensuite vider leur hotte dans les tombereaux.

Il faut une hotte pour quatre coupeurs. Il y a sur la propriété six tombereaux transformables avec des toiles imperméables, qui suffisent à faire le charroi du chantier à la cave.

Rendements à l’hectare

Voici pour finir les rendements moyens de quelques variétés :

Portugais bleu : 80 à 100 hectolitres à l’hectare, très régulier

Grand noir : 100 à 120 hectolitres à l’hectare

Valdiguier : 80 à 150 hectolitres à l’hectare, très irrégulier mais gros producteur dans les bonnes années

Mauzac : 80 à 100 hectolitres à l’hectare, donne un vin blanc excellent de 10° à 12°

Les vignes trop jeunes ou trop vielles, les variétés peu productives, la maladie, la coulure, la gelée font tous les ans fléchir certaines vignes et font baisser la moyenne. D’après les récoltes de nombreuses années, on peut estimer le rendement moyen à 70 hectolitres à l’hectare, ce qui fait une production annuelle de 3 000 hectolitres environ.

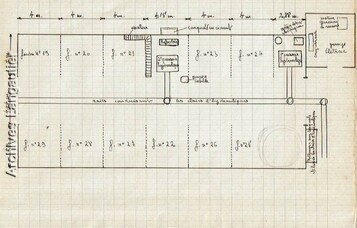

La cave

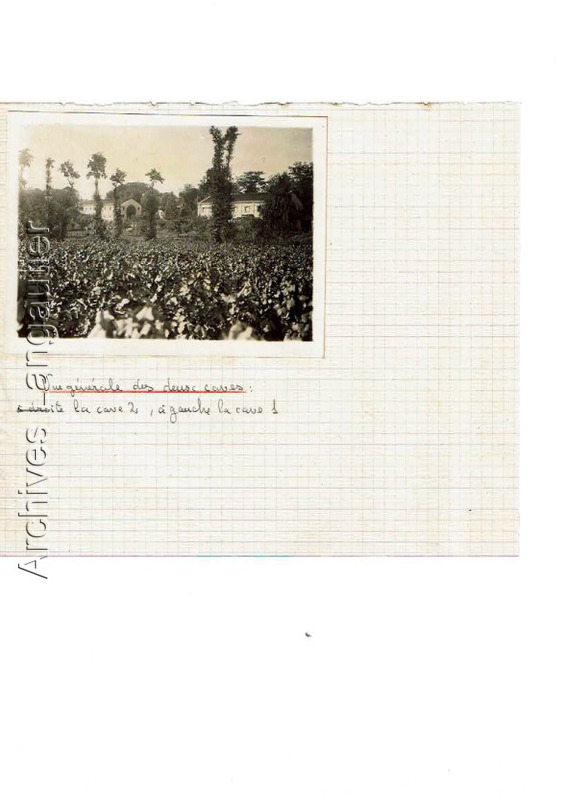

Il y a deux caves : elles ont été construites à 20 ans d’intervalle, le vignoble ayant été accru. La disposition des lieux n'a pas permis de les faire d’un seul tenant et la 2e cave a été construite 40 mètres plus loin sur le même prolongement.

Les inconvénients qui pourraient résulter de la séparation des deux caves sont compensés par certains avantages. Une cave, en effet, est destinée à la conservation du vin, l’autre à sa fabrication ; si l’on veut conserver une partie du vin jusqu'à l’année suivante, sa conservation est plus facile à l’abri des germes de levure. Les risques d’incendie sont réduits.

D’ailleurs une colonne de cuivre relie les deux caves et permet le passage du vin de l’une à l’autre. Ainsi, grâce à cette colonne, les entonnages de vin de la cave 2 se font dans la cave 1 où se trouve la bascule ; un robinet à 3 voies permettant de remplir alternativement les demi-muids sans pertes de temps.

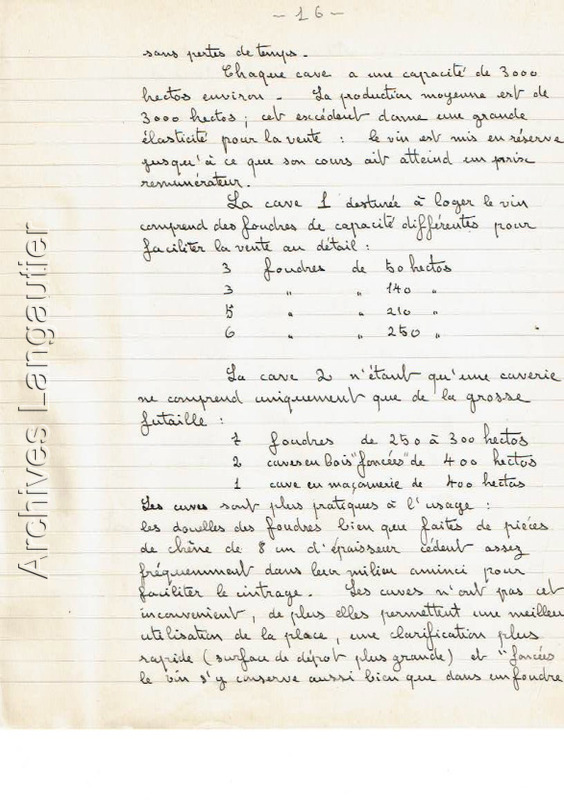

Chaque cave a une capacité de 3 000 hectos environ. La production moyenne est de 3 000 hectos ; cet excédent donne une grande élasticité pour la vente : le vin est mis en réserve jusqu'à ce que son cours ait atteint un prix rémunérateur.

La cave 1 destinée à loger le vin comprend des foudres de capacité différentes pour faciliter la vente au détail :

3 foudres de 50 hectos,

3 foudres de 140 hectos

5 foudres de 210 hectos

6 foudres de 250 hectos

La cave 2 n'étant qu'une cuverie ne comprend uniquement que de la grosse futaille :

7 foudres de 250 à 300 hectos

2 cuves en bois "foncées" de 400 hectos

1 cuve en maçonnerie de 400 hectos

Les cuves sont plus pratiques à l’usage : les douelles des foudres bien que faites de pièces de chêne de 8 cm d’épaisseur cèdent assez fréquemment dans leur milieu aminci pour faciliter le cintrage. Les cuves n'ont pas cet inconvénient, de plus elles permettent une meilleure utilisation de la place, une clarification plus rapide (surface de dépôt plus grande) et "foncées" le vin s'y conserve aussi bien que dans un foudre.

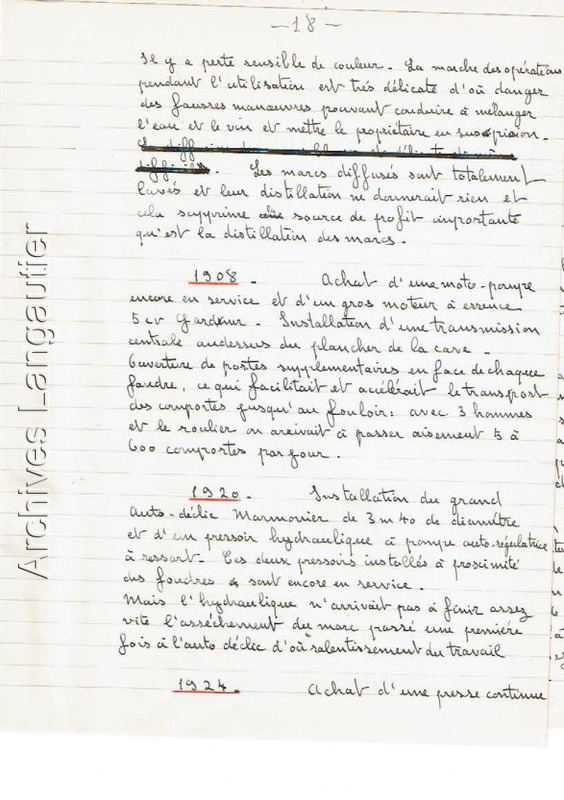

Améliorations faites dans la cave 2 depuis sa création

Avant de donner la description des machines en service, un rapide aperçu des améliorations effectuées dans la cave et des machines successivement utilisées montreront les diverses étapes qui ont permis d’aboutir à la constitution de la cave 2 et de son matériel actuel.

Au début, dans la cave 1, la montée se faisait à bras , dans des comportes. 4 à 8 hommes forts les montaient par une rampe.

1900 – Création de la cave 2 : une dénivellation de terrain utilisée à mis le plancher à la hauteur du talon de la charrette et les comportent glissent directement de la charrette sur le plancher. C'est à ce moment que la cave 1 est réservée à la conservation du vin fait, la cave 2 étant alors la cuverie.

1905 – Les vieux pressoirs étant insuffisants : trop pénibles et trop lents, création d’une batterie de diffusion. Elle s'est montrée pratique à l’usage : ne demande aucune force physique, a un excellent rendement et donne un vin supérieur au vin de presse. Mais il y a à l’usage de nombreux inconvénients qui l’ont fait abandonner au bout d’une dizaine d’années de service.

Il y a une perte sensible de couleur. La marche des opérations pendant l’utilisation est très délicate d’où danger des fausses manœuvres pouvant conduire à mélanger l’eau et le vin et mettre le propriétaire en suspicion. Les marques diffusées sont totalement lavés et leur distillation ne donnerait rien et cela supprime la source de profit importante qu'est la distillation des marcs.

1908 – Achat d’une motopompe encore en service et d’un gros moteur à essence 5 CV Gardeneur. Installation d’une transmission centrale au-dessus du plancher de la cave. Ouverture de portes supplémentaires en face de chaque foudre, ce qui facilitait et accélérait le transport des comportes jusqu'au fouloir : avec 3 hommes et le roulier on arrivait à passer aisément 5 à 600 comportes par jour.

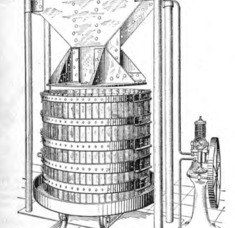

1920 – Installation du grand auto-déclic Marmonier de 3m 40 de diamètre et d’un pressoir hydraulique M à pompe autorégulatrice à ressort.

Ces deux pressoirs installés à proximité des foudres sont encore en service. Mais l’hydraulique n'arrivait pas à finir assez vite l’asséchement du marc passé une première fois à l’auto-déclic d’où ralentissement du travail.

1924 – Achat d’une presse continue Mabille. L’asséchement était complet dans le minimum de temps, mais le vin était mêlé d’une grosse masse de bourbes. Le vin était bien plus long à reclarifier. Aussi malgré les avantages dans l’exécution du travail, cet appareil a été abandonné et a été revendu d’occasion en 1931.

1930 – Installation d’un second pressoir hydraulique Marmonier, avec une pompe autorégulatrice à frein hydraulique. Et ainsi toute la vendange de l’auto-déclic peut être évacuée dans les claies des deux hydrauliques. On peut obtenir un roulement continu dans la fabrication du vin blanc ou dans les décuvaisons. L’organisation ainsi réalisée donne satisfaction comme exécution du travail et le produit obtenu est excellent.

La même année, installation d’un refouloir Marmonier et suppression des comportes remplacées par des tombereaux. La rentrée des plants à gros rendements avec des comportes était en effet très incommode : les manipulations successives sont longues et pénibles ; l’organisation et les changements de chantier sont difficiles ; il faut sans cette veiller à ce qu'il ne manque pas de comportes. Le soir il restait toujours un arriéré difficile à évacuer aussi bien à la vigne qu'à la cave, le refouloir a supprimé tous ces inconvénients.

1931 – Achat d’une émietteuse de marcs centrifuge et installation d’un réfrigérant de diamètre, contenant du moult qui passe à l’intérieur d’une canalisation de 60 mm à l’intérieur de laquelle on envoie un courant d’eau.

Installation de l’électricité lumière sous tubes acier étanches et de la force motrice électrique. Il y a :

1 moteur Patay de Lyon, 3 cv, fourni par la maison Marmonier tout monté sur son émietteuse de marcs.

Trois moteurs des ateliers d’Orléans fournis par la Compagnie Générale d’Electricité :

1 moteur 1 cv pour la pompe à vin, son régime est de 700 à 750 tours/minutes

1 moteur de 4 cv pour la transmission générale de la cave 2

1 moteur de 1 cv sert à l’élévation de l’eau distribuée dans les divers bâtiments : cave, ferme, habitation.

Nous venons de donner un rapide aperçu des principales améliorations qui ont amené la cave à son état actuel.

Vers 1935 – Construction d’un hangar en face de la cave 2 pour loger le matériel agricole ainsi qu'une forge. Dans la cour, transformations pour établir sur deux étages un logement de fonction pour un régisseur.

Nous allons maintenant étudier plus en détail les principaux appareils de la cave en suivant l’ordre de leur utilisation.

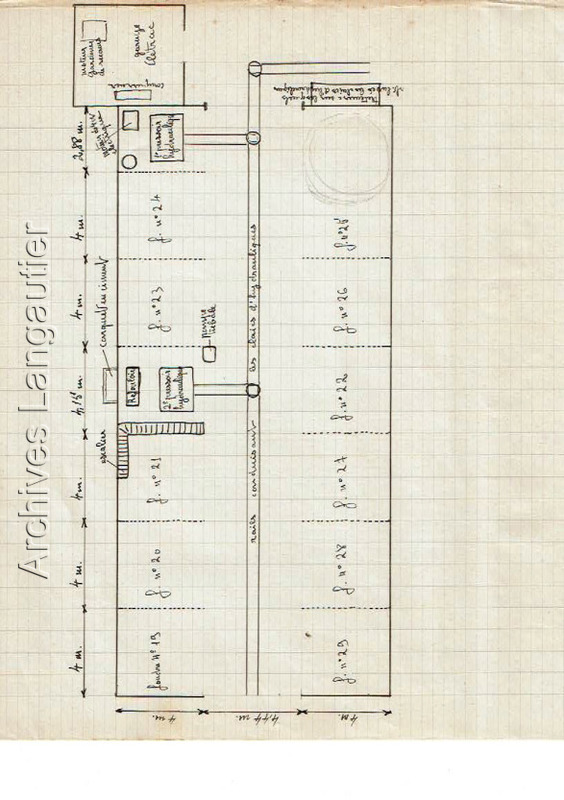

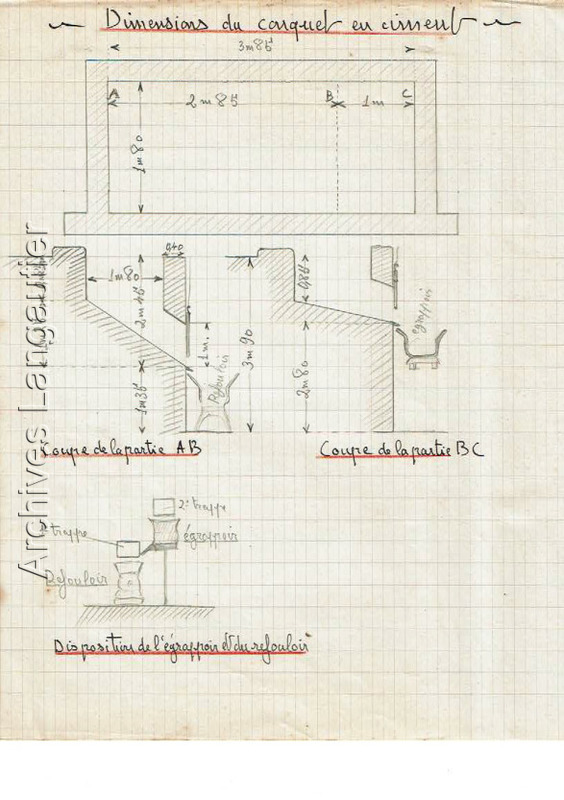

Le conquêt en ciment

L’égrappoir et le refouloir sont placés au centre de la cave 2 du coté attenant au chemin. On sait que ce chemin est en surélévation par rapport au sol de la cave. Un grand conquêt en ciment placé au ras du sol recueillera la vendange provenant des tombereaux et la conduira dans le refouloir placé au-dessous. Ce conquêt est d’une grande capacité, 200 comportes, soit environ 12 000 kg de vendange. Il peut se former une réserve de vendange s'il y a embouteillage à la cave : c'est un régulateur dans l’arrivée de la vendange à la cave. Une trappe dans sa partie inférieure le ferme et peut faire varier son débit. La vendange arrive sans aucun effort dans le refouloir car la pente a été calculée pour que le conquêt se vide entièrement et sans aide.

Pour avoir la facilité d’égrapper si on le désire, on a ménagé d’un côté du conquêt un plan plus élevé sur un mètre de large ; au fond de ce plan une trappe. Des glissières dans lesquelles passent des vannes permettent d’isoler cette portion du conquêt et de faire ainsi un conquêt réduit mais surélevé qui se videra dans l’égrappoir. L’égrappoir se trouvant dans un plan supérieur à celui du refouloir enverra la vendange dans celui-ci.

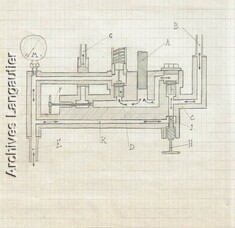

Les plans ci-contre donnent les dimensions du conquêt.

L’égrappoir

C'est l’appareil Marmonier acheté en 1924, il a toujours donné satisfaction. Avantages : il donne un vin meilleur, il fait gagner de la place, les pressurages sont accélérés et permettent d’assécher complétement le marc, mais en faisant des drainages en sarment dans la masse.

Inconvénients : la suppression des grappes contenant beaucoup de tanin peut amener à faire des vins anormaux dans le cas de plants à grosse production tels que l’aramon.

De plus, il réduit énormément la cadence d’entrée de la vendange à la cave et c'est surtout à cause de cela qu'il est peu employé.

Le refouloir

C'est l’appareil Marmonier n° 2 avec tambour et palettes en bronze, cylindre fouleur et trémies en cuivre. Il est monté sur un châssis à poste fixe et actionné par la transmission. Le cylindre de refoulement tourne à 40 t/mn ; son rendement est de 18 000 kg à l’heure. Ce rendement a été vérifié plusieurs fois : en 1930, des essais ont montré un débit de 315 comportes soit 18 000 kg à l’heure. Cette année, (le 11 septembre 1933) cinq tombereaux ayant été accumulés dans le conquêt par suite d’une panne d’électricité, il a fallu 20 mn pour les passer, soit 18 000 kg à l’heure.

Il refoule très bien les bourbes, les lies et même le vin. Il a refoulé de la vendange exceptionnellement desséchée par la pourriture (quelques comportes de Marzac musliers, calène 3 très atteintes). En somme, il donne entière satisfaction.

Fixé sur le sol de la cave, le refouloir doit être muni de tuyauteries assez longues pour amener la vendange dans les divers foudres. Les canalisations employées (livrés par la maison Pépin à Bordeaux) sont en cuivre et ont 80 mm de diamètre.

Un tube vertical traverse le plancher de la cave, les autres segments lui sont rattachées et amènent la vendange au foudre voulu. Des segments de tubes en caoutchouc intercalés donnent une certaine flexibilité.

Après usage, le refouloir et sa tuyauterie toujours être nettoyés, pour éviter que des résidus de vendange portent des germes de maladie dans la vendange saine. Voici comment l’on procède : on envoie du vin ou du moult dans le refouloir : ce vin entraîne toute la vendange restant dans les canalisations. Puis par le robinet du bas, on recueille le vin restant dans la canalisation verticale.

Le nettoyage dure 20 mn ; après le lavage au vin, on lave à l’eau si l’on veut faire passer de la vendange blanche, ou le samedi soir car le vin pourrait s'altérer en séjournant dans la tuyauterie.

Les pressoirs

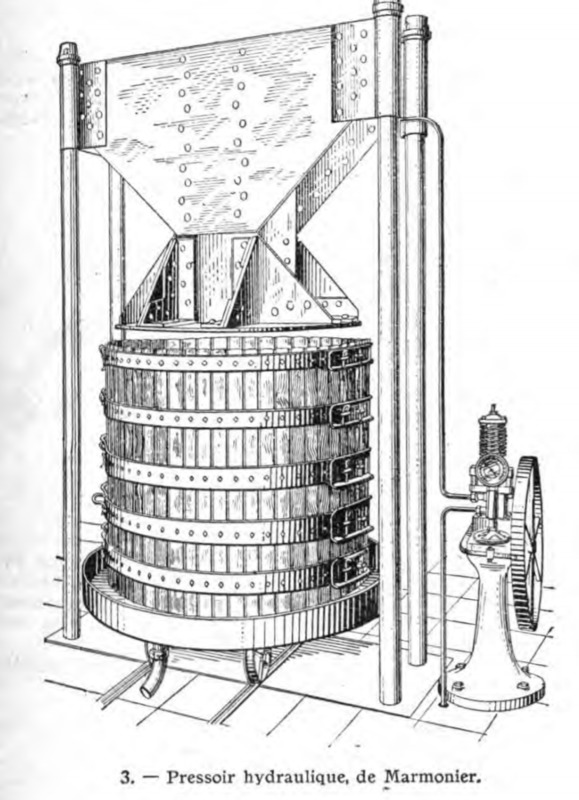

Grand auto-déclic Marmonier

La maie est formée par une surface bétonnée à hauteur du sol de la cave ; une fosse en ciment de 20 hectos recueille le vin de presse. Le diamètre du pressoir est de 3m40, les claies circulaires sont en 10 fractions, leur hauteur est de 1m25. La capacité du pressoir est de 113 hectos, il peut recevoir 18 000 kg de raisins blancs, il peut recevoir 12 000 à 15 000 kg de marc frais sortant du foudre : il contient le marc de tout un foudre de 270 hectos.

Le moteur électrique de 4 cv l’actionne par l’intermédiaire des transmissions. Le pressoir est à charge remontante et il est muni de ressorts de pression.

Par sa grosse capacité, il permet un décuvage rapide et malgré sa surface un serrage suffisamment rapide des marcs. Ce serrage est cependant insuffisant pour assécher complétement les marcs, aussi, ce dernier est-il ensuite dans les hydrauliques.

Pressoirs hydrauliques

Ce sont aussi deux Marmonier, ils ont été achetés à 10 ans d’intervalle. Ils sont de même dimension et à peu près semblables comme construction, mais ils diffèrent par leur système de pompe.

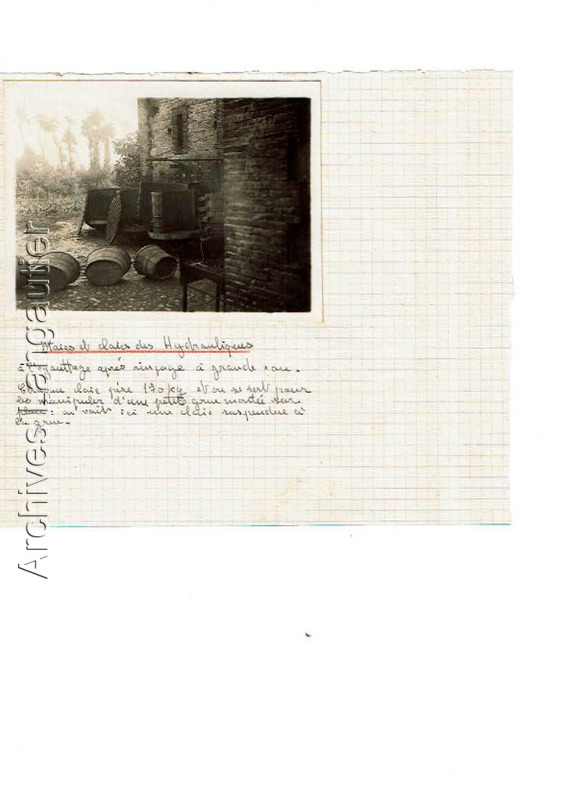

Les claies ont 1m30 de diamètre et de 1m 12 de hauteur ; elles peuvent contenir 2 500 kg de vendange. Leur diamètre est supérieur au diamètre classique des hydrauliques. Chaque claie pèse 170 kg et on se sert pour les manipuler d’une petite grue montée sur place pour les manipuler.

On pourrait leur reprocher un asséchement plus difficile à obtenir ; mais on a obtenu un asséchement parfait en faisant dans la masse à presser des drains en sarments qui évitent les poches d’air.

Les maies sont montées sur des chariots et des rails les amènent sous le bâti des deux pressoirs, devant l’auto-déclic et devant la porte de la cave où se fait l’émiettage et aussi le lavage. Il y a 4 maies ce qui facilite le travail et évite les pertes de temps : 2 maies se serrent pendant que les deux autres se remplissent. Le marc contenu dans l’auto-déclic remplit 4 maies de l’hydraulique.

L’hydraulique permet un serrage intensif et rapide, mais si le serrage était trop rapide, le vin de presse n'aurait pas le temps de s'écouler. Il faut donc adjoindre à la pompe un régulateur et c'est par le système de régulation de pression que différent les deux pressoirs.

Dans l’ancien pressoir un système de ressorts à tension variable s'interpose entre le vilebrequin moteur et le piston de la pompe. Quand la pression augmente, les ressorts se compriment et la course du piston est ainsi diminuée et par conséquent le débit de la pompe. Il arrive un moment où ce débit est nul. La tension des ressorts étant réglable, on doit théoriquement obtenir la pression que l’on veut. Mais à l’usage ce réglage s'est montré très délicat : il est difficile de faire plafonner à une même pression ; il faut arrêter et remettre en marche la pompe plus fois.

Le nouveau pressoir a un système de régulateur qui fonctionne à la perfection : c'est la pompe de compression à frein hydraulique livrée par Marmonier. Il n'y a plus de ressorts : le système de régulateur est basé sur l’hydrostatique.

La pompe de compression à piston plongeur envoie l’eau sous pression dans les canalisations et de refouloir au pot de presse, et branchée sur la canalisation ramenant l’eau au réservoir d’alimentation qui présente à son origine un ajustage divergent dans lequel s'emboîte un pointeau convergent. Si le pointeau est complétement fermé, toute l’eau chassée par la pompe va à la canalisation de refoulement. Si le pointeau est légèrement ouvert, une partie de l’eau passe par le pointeau est revient au réservoir d’eau.

Au fur et à mesure que le pression augmente, la quantité d’eau passant par le pointeau va en augmentant, puisque pousse par une force croissante à travers un orifice à section constante. La position du pointeau est réglée de telle façon qu'à la pression demandée l’eau passe en totalité par le pointeau.

Au cas où accidentellement le dispositif ne fonctionnerait pas, un dispositif de sécurité en L comprenant une soupape équilibrée par un ressort laisserait échapper l’eau et maintiendrait ouvert le clapet de refoulement D, ce qui évidemment empêcherait la pression d’augmenter.

Les explications ci-dessus permettent de comprendre facilement que la maximum réglable étant atteint, la pression reste constante et ne peut être dépassée.

L’enveloppe du pointeau est perforée de 4 ouvertures que l’eau filtrée avant d’arriver à la pompe et même en cas d’engorgement la soupape de sécurité fonctionnerait.

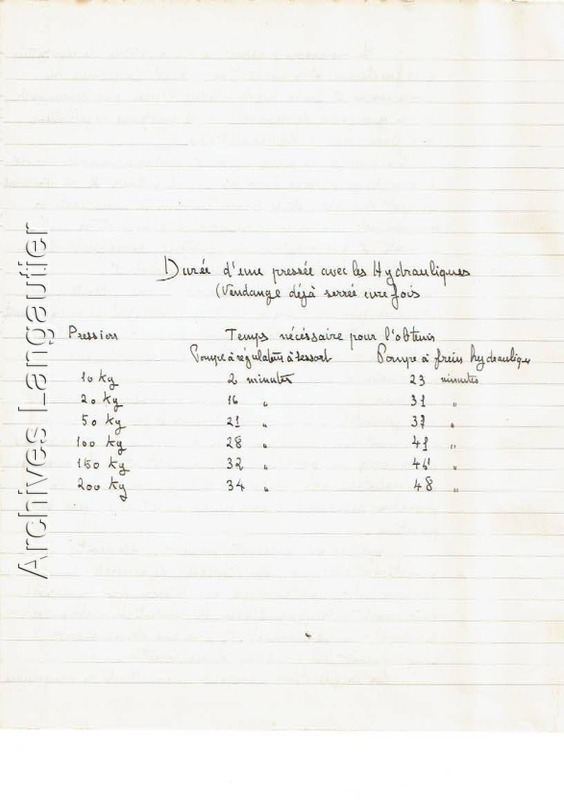

Le fonctionnement de cette pompe est parfait et le réglage de la pression très facile ; contrairement à l’ancien système, elle ne demande aucune surveillance. Mais il y a tout de même un défaut : le débit de la pompe est trop faible au départ et il y a une perte de temps assez importante au début du serrage. Un essai comparatif a donné les chiffres du tableau ci-contre qui indiquent le nombre de minutes nécessaires pour obtenir une pression déterminée avec l’un ou l’autre pressoir.

Pour obvier en partie à cette perte de temps, on bloque le pointeau au début. Le propriétaire avait demandé à Marmonier d’accoupler deux pompes : l’une plafonnant vers 80 kF par exemple, l’autre pouvant plafonner jusqu'à 200 kg. Le départ serait aussi plus rapide et au-dessus de 80 kg une seule pompe fonctionnerait. Mais jusqu'à présent, Marmonier n'a pas apporté d’amélioration à son système sur ce point-là.

L’émietteuse

Le marc ayant subi une pressée est passé à l’émietteuse avant d’en subir une autre. L’émietteuse employée est la centrifuge Marmonier montée sur un chariot à 3 roues, elle est actionnée par un moteur électrique de 3 CV. Sa vitesse est de 500 tours. Une claie d’hydraulique est remaniée en 10 minutes avec 3 hommes.

A la main, 3 hommes effectuent le même travail en 25 mn au minium.

Les pompes

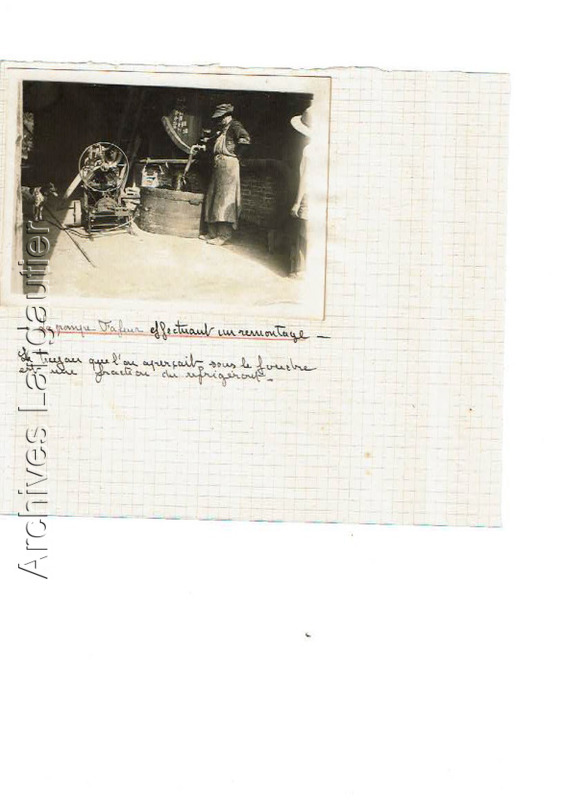

Pompe Taffeur – La pompe Taffeur n° 148 bis (Taffeur frères, Carcassonne) a été achetée en 1908 avec un moteur de 1 CV à essence. Elle est toujours en service et maintenant mue à l’électricité. Elle a deux corps de pompe à double effet disposés en V. Il y a 8 boulets à l’aspiration , 8 au refoulement. Son régime est de 100 t/mn, elle débite alors 85 hectos à l’heure.

Pompe tubale Marmonier – Elle a été achetée récemment ; elle est scellée sur un socle de ciment et actionnée par la transmission distribuant la force motrice dans la cave.

D’un fonctionnement parfait, cette pompe a deux caractéristiques essentielles :

Le cylindre et le piston sont tous mobiles et actionnés par le même vilebrequin : d’où pas de vibrations et fonctionnement particulièrement doux.

Les clapets sont constitués par d’énormes boulets, les soupapes sont très larges : donc jamais d’engorgement.

La vinification

Il ne faut pas s'attendre à trouver des méthodes de vinification aussi complexes et aussi méticuleuses qu'elles devraient l’être théoriquement. Les théoriciens cherchent à trouver la méthode qui se rapproche le plus de la perfection ; le praticien se sert de la théorie dans la mesure où elle peut être rémunératrice et facilement applicable.

Nous nous trouvons devant une grande exploitation agricole qui comme toutes celles du midi et du sud-ouest sont dirigées en vue d’obtenir une production abondante au plus bas prix de revient : il faut donc des méthodes simples et économiques en même temps qu'efficaces.

D’autre part, le praticien doit résoudre une infinité de cas particuliers toujours renouvelés, et voilà surtout pourquoi il est fort difficile d’exposer les méthodes de vinification employées sur un domaine : à vouloir étudier les divers cas qui peuvent se présenter nous ferions un travail incomplet et sans intérêt qui sortirait du cadre que nous nous sommes proposés.

Aussi nous allons nous borner à exposer rapidement les grandes lignes des principes suivis dans l’exploitation et montrer comment ils ont été appliqués pour la vinification de trois vendanges différentes récoltées pendant notre stage. Soit :

du Portugais bleu – C'est un raisin de 1e époque qui se vendange au début de septembre. Ramassé après une période de sécheresse prolongée, la vendange était très saine et juteuse. Pour sa vinification, il a fallu tenir compte du manque d’acidité habituel de ses vins et de la température extérieure encore fort élevée.

du Jurançon blanc et du Mauzac – Leur traitement nous permettra d’étudier la vinification en blanc.

du Grand noir et du Valdiguier – Ces plants de 3e époque ont été récoltés avant complète maturité pour éviter la pourriture provoquée par les nombreuses pluies de fin septembre. La vendange est assez fortement gâtée, il faut augmenter les doses d’anhydride sulfureux.

Les méthodes de vinification

Elles obéissent dans tous les cas aux trois principes suivants :

exécuter rapidement les divers travaux

utiliser un matériel toujours excessivement propre

obtenir l’antiseptise de la vendange par l’emploi de l’anhydride sulfureux à forte dose.

Ces directives sont très simples, mais suivies méthodiquement elles ont toujours donné d’excellents résultats.

La rapidité d’exécution des diverses opérations est obtenue grâce au machinisme : foulo-pompe et pompes puissants, divers pressoirs, émietteuse, nous verrons plus loin leur utilisation.

Hygiène du matériel par de fréquents lavages. La cave est balayée chaque soir pour enlever tous les résidus de vendange qui pourraient être porteurs de germes de maladie. Tous les appareils sont lavés à grande eau avant et après leur utilisation. L’eau sous pression est distribuée par trois postes : un à l’intérieur de la cave, les deux autres à l’extérieur, l’un devant la porte, l’autre à côté du conquêt en ciment.

Emploi du SO2

Il est à la base de la vinification sous quelque forme qu'on l’emploie : tour à tour soufre brûlé, métabisulfite de potasse ou de soude, anhydride sulfureux liquéfié, solutions sulfureuses du commerce. Il s'est toujours montré efficace pour la sulfitage ou le mutage. L’anhydride sulfureux préserve le vin de toutes les maladies à commencer par la plus dangereuse et la plus répandue : la casse brune. Les doses de SO2 varient suivant le but que l’on poursuit et suivant l’état de la vendange. Il est même difficile de déterminer avec précision la quantité de gaz sulfureux à employer pour obtenir un effet déterminé car son efficacité varie. Il faut tenir compte de l’accoutumance des levures et de la forme de SO2 utilisée : le SO2 à l’état libre est plus actif que le SO2 à l’état combiné des solutions sulfureuses. Le plus souvent on emploie le métabisulfite de potasse ou le SO2 à l’état pur. Le métabisulfite de potasse est acheté en cristaux. On le dissout dans une certaine quantité d’eau avant l’usage : la dose habituelle pour le sulfitage est de 5 kg par foudre de 250 hectos. Souvent aussi on utilise une solution préparée par les laboratoires "Laroche" à Toulouse : le "Phosphisulfol" ; cette solution contient par litre de 350 à 500 g de bisulfites alcalins, donnant 225 à 250 grammes de SO2 et 130 à 150 g de phosphaté d’ammoniaque ; ce dernier sert à stimuler la fermentation.

Le Phosphisulfol est livré en bonbonnes de 10 kg. Le litre pesant 1 200 g, la bonbonne contient environ 2 kg de SO2 et 1 kg 100 de NH3

On met généralement une bonbonne par foudre de 260 hectos devant produire environ 200 hectos de vin. La dose est donc dans ce cas d’à peu près 10 g de SO2 par hecto de vin à produire et de 6 g de phosphate d’ammoniaque. Cette dose de phosphate d’ammonium est jugée faible et est souvent augmentée par addition de phosphaté d’ammoniaque pur lorsque l’on veut obtenir une fermentation plus rapide.

On utilise le SO2 pur grâce au sulfidoseur Pictet. Le SO2 chimiquement pur est livré liquide dans de grosses bouteilles en acier. Pour l’usage on remplit à l’aide d’un robinet détendeur une bouteille en verre épais graduée en grammes de SO2. Cet appareil est très précis et en lisant les graduations, on envoie dans le vin la dose voulue.

Généralement, on se sert du métabisulfite de potasse en solution à l’encuvage : on arrose la vendange avec cette solution à chaque arrivée de tombereau.

On se sert du sulfidoseur pendant les remontages : on branche le sulfidoseur par l’intermédiaire d’un petit robinet sur le tuyau d’aspiration de la pompe : il n'y a ainsi aucune déperdition de gaz.

La nécessité de faire au moins deux remontages est une conséquence de la pratique du sulfitage.

Le rôle du remontage est de rendre au vin l’oxygène indispensable sans quoi il prendrait un goût insupportable d’œufs couvés.

Si cet accident arrive, on peut y remédier par un nouveau sulfitage léger et par un remontage au cours duquel on fait passer le vin sur du cuivre. Mais ce goût d’œufs couvés est long à faire disparaître.

La fermentation achevée, le vin n'est jamais décuvé sans avoir été au préalable mis à l’épreuve : cela consiste à l’exposer 48 heures à l’air libre dans un verre. S'il donne des doutes (casse) on opère un nouveau sulfitage et on provoque une nouvelle fermentation par addition de moult.

Vinification du Portugais bleu

Ramassée du 8 au 12 septembre, la vendange de Portugais bleu a rempli deux foudres de 250 hectos.

A l’encuvage, on a mis 5 kg de Phosphisulfol par foudre ; ces 5 kg ont été répartis régulièrement à chaque arrivée de tombereau.

L’insuffisante acidité du Portugais bleu nuit à sa bonne fermentation et peut provoquer la casse bleue. Il faut chaque année y remédier par addition d’acide tartrique pendant la fermentation.

Un échantillon de vendange a été envoyé à la station œnologique de Toulouse. Celle-ci a indiqué une acidité de 4,7 exprimée en acide tartrique et a conseillé une dose de 150 g d’acide tartrique par hectolitre de vin à produire. Soit 30 kg d’acide tartrique par foudre ; il a été mis à l’encuvage et réparti à l’arrivée de la vendange.

Au début de septembre, la température extérieure était élevée : 30 et 32° à l’ombre. Aussi le départ de la fermentation a-t-il été très rapide. Mais la moindre élévation de température due à la fermentation tendait à faire dépasser la température optima. Un thermomètre placé dans la cornue de remontage a montré que la température du moult approchait de 37°. Pour rester dans la limite requise, il était nécessaire de faire passer le moult dans un réfrigérant.

Ce réfrigérant a été fabriqué sur place comme nous l’avons déjà dit à la page 20. Constitué par quatre tubes de 6 mètres chacun, sa longueur totale est de 26 mètres, avec les deux mètres de tuyau en caoutchouc qui relient les deux portions superposées. Le vin et l’eau circulent en sens contraire. L’eau vient d’un puit profond et ne dépasser pas 10° : on obtient ainsi un abaissement de température de 5 à 6 degrés. Ce réfrigérant à l’avantage d’être constitués de tubes droits et d’être démontable dans toutes ses parties ce qui permet un nettoyage parfait.

Deux remontages ont été effectués : un le 12 septembre, l’autre le 15. La durée du remontage doit être de 1 heure ½ pour que la totalité du moult s'aère. Le 16 septembre le vin était à 0 de sucre et titrait 10,5°

Le vin de Portugais bleu arrive sur le marché comme primeur en même temps que les vins d’Algérie. Il est plat et manque d’acidité, mais ce défaut devient nue qualité pour le coupage des vins défraichis. Il est très apprécié dans le commerce à ce moment-là : nous avons vu livrer le 16 septembre 200 hectos à 12 Fr. le degré alors que les cours n'étaient que de 9 Fr. Le décuvage n'ayant pas été encore fait, l’entonnage a été effectué sous marc : le vin était encore chaud. Ces ventes sous marc sont un avantage pour le propriétaire car le négociant emporte des déchets : vins trouble, lies.

Le marc a été ensuite pressé deux fois à l’hydraulique et le vin de presse envoyé ultérieurement dans un foudre en fermentation.

Vinification de la vendange blanche

La vendange vidée dans le conquêt en ciment par les tombereaux, est envoyée par le refouloir directement dans l’auto-déclic Marmonier. A mesure que la vendange arrive, le personnel de la cave la répartit régulièrement dans la claie du pressoir. Il faut la journée pour le remplir.

Ainsi disposée, la vendange blanche s'égoutte à mesure qu'elle arrive ; le moult blanc recueilli dans la fosse en ciment située en dessous du pressoir est envoyé à l’aide de la pompe dans un foudre où il sera débourbé.

Tout en répartissant la vendange dans le pressoir, les ouvriers l’arrosent avec une solution de métabisulfite de potasse. La dose est de 15 à 20 g par hectolitre. Elle a pour effet de retarder le départ de la fermentation et ainsi de faciliter le pressurage et de permettre ensuite le débourbage. Le débourbage par le SO2 consistant à arrêter la fermentation pendant un temps suffisamment long pour que les matières en suspension dans le moult puissent se déposer.