Bataille de Bertrix

23 août 1914 Mise à jour septembre 2020

Fil des révisions

-

septembre 2020

Refonte de l'introduction

-

avril 2011

Création de la page

-

septembre 2020Refonte de l'introduction

-

avril 2011Création de la page

Dédié à Marie-Béatrix pour le lieutenant Édouard d’Auriac, officier au 20e R.I. qui a rencontré Jules Paloque ce jour-là et a gardé de cette journée, lui aussi, un souvenir cuisant.

Dédié aussi à tous ces officiers et soldats qui durent supporter les reproches, à toutes les familles des disparus qui durent supporter le soupçon et pour qui il est nécessaire de rétablir la vérité.

Hubert, 2011

Général PALOQUE

BERTRIX

(2e édition, revue et augmentée)

CHARLES-LAVAUZELLE & Cie, éditeurs militaires - 1932

PARIS, Boulevard Saint-Germain, 124 LIMOGES, 62, Avenue Baudin 53, Rue Stanislas, NANCY

AVANT-PROPOS

Lanrezac, dont la droite était encore, le 23 août, assez voisine de Namur, se retournait vers de Langle de Cary, dont l’armée (la IVe) avait sa gauche, le lendemain 24, à 75 kilomètres au sud de cette ville.

La IVe armée se retournait vers le 17e corps, qui avait échoué au nord de la Seinoy.

Enfin, le 17e corps se retournait vers la 33e division, battue à Bertrix, et réputée indiscutablement responsable de tout le mal.

De là, pour cette division, et pour son artillerie, qui ne la soutint pas, une flétrissure, véritable tunique de Nessus qui pesa lourdement sur elle pendant toute la durée de la guerre. Leur indignité finirait par devenir historique si on n’éclaircissait, pour qui veut la vérité entière, la réponse à faire à la question suivante « La 33e division d’infanterie et son artillerie furent-elles coupables ou victimes le 22 août 1914 ? »

Il sera bien trop tard, quand tous les témoins des événements survenus sur ce point du champ de bataille auront successivement disparu, pour les mettre en pleine lumière.

Un devoir sacré s’impose donc à ceux que leur mauvaise fortune choisit comme acteurs de ce drame. Il leur appartient d’apporter les douloureuses précisions indispensables pour le comprendre.

1914 BERTRIX

La 33e division d’infanterie les 22 et 23 août 1914

Le 17e corps d’armée (corps P.) élément de la IVe armée , avait été transporté, entre le 6 et le 10 août, dans la région à l’est du camp de ChâIons.

L’état-major de la 33e D.I., débarqué à Valmy le 8, était envoyé à Suippes le 9, puis à Senuc le 11, à Grand-Pré le 13 et à Fossé le 14.

Les ordres pour la journée du 16 le dirigeaient sur Stone, mais un contre-ordre le poussait, ce jour-là, jusqu’à Mouzon, avec mission de préparer l’occupation défensive par la division du front Messin-court, Pure, Matton, cote 253.

Le 19, une batterie de l’A.D. 3, est envoyée à Fontenoille (Belgique) ; elle n’a pas à tirer.

Le lendemain, la division traverse la frontière belge, acclamée par les populations, et son état-major arrive à Herbeumont le 21, à 0 h 15.

Dès le jour, conformément aux ordres reçus, l’artillerie reconnaît des positions « permettant de battre la route de Saint-Médard et les ponts de la Semoy » ses reconnaissances essuient quelques coups de carabine à la traversée des bois sans que l’on ait pu établir s’il y avait là des éléments de cavalerie ennemie ou les patrouilles françaises non prévenues.

Jusque vers le milieu d’août, l’état d’esprit de certains d’entre nous (à l’état-major du 17e C.A., de la 33e A.D., de l’A.D.) était le suivant.

Il avait été dit, en haut lieu, et même dans un communiqué, prétendait-on, « que le sort de la guerre se déciderait sur la ligne allant de Maëstricht à Bâle ».

Il en avait été conclu, à tort ou à raison, que régnait chez le haut commandement l’idée de déclencher, face à l’est, une offensive générale, vers l’aile gauche de laquelle la IVe armée aurait vraisemblablement à manœuvrer.

Les corps formant la masse ennemie étaient alignés, ajoutait-on, sur le front Sainte-Marie-aux-Mines, Longuyon, Aix-la-Chapelle .

Un officier d’état-major (trop expansif) n’avait-il pas dessiné lui-même sur une carte (qui est sous les yeux de l’auteur de ces lignes) un schéma de l’emplacement des corps ennemis, à savoir XIVe corps ennemi, à Sainte-Marie-aux Mines XVe, à Schermeck ; XIIIe, à Cirey ; 1er bavarois, à Sarrebourg, XXIe corps à Saint-Avold, II’ bavarois à Nomény, III’ bavarois, à l’ouest de Saint-Avold ; XIV corps, à Thionville, VIIIe à Bettenbourg, XVIIIe à Longuyon, XIIe à Ettelbrtick, XIVe à Bastogne ; IVe et de part et d’autre de d’Almédy ; IIe, au sud de Liège ; Xe à I’épinster VIIe et IXe, au sud-ouest d’Aix-la-Chapelle, avec une division de cavalerie vers Avricourt, une à Lunéville ; une à Virton, et trois autres entre I’Huy et Marche, dans l’angle Meuse Ourthe.

Il y a lieu de faire observer que ces renseignements, très explicites, datant du 10 août, ne signalent rien et ne laissent rien prévoir sur le front nord.

Rien n’avait encore appelé notre attention sur le très gros danger qui devait se manifester bientôt, malgré l’héroïque attitude et la belle résistance de la vaillante Belgique neutre, contre le front nord, qu’on disait solidement tenu par les Anglais et au moins une armée française à leur droite.

Mais nous ne pouvions instinctivement nous défendre contre une impression de tâtonnements et d’hésitations pour la mise en place de notre armée serait-elle rattachée en définitive à la masse orientée vers le nord, ou serait-elle employée face à l’est ? Devait-elle manœuvrer ou boucher le large trou entre Lanrezac et Ruffey ? Mystère !

Le vague nous semblait peser plus que le secret officiel sur les modalités de notre très prochain engagement

Un officier d’état-major émettait bruyamment des critiques.

Les 4e et 3e armées forment un saillant plus soit moins arrondi, dont la gauche fait face au nord et la droite à l’est. On n’attaque pas avec un saillant, car, en cas de succès initial, les directions d’attaque étant d’urgentes, il se forme de larges vides sans effectifs suffisants, dans notre cas, pour les combler. Ces trous rendent les liaisons impossibles et livrent passage à des contre-attaques ennemies qui, elles, sont concentriques et forcément en fin de compte, couronnées de succès !

Les événements n’allaient pas tarder à montrer combien nos préoccupations étaient justifiées.

Personnellement, j’étais imbu des principes d’après lesquels les mouvements nécessités par la prise du dispositif et l’articulation des unités ne devaient s’effectuer qu’à l’abri d’éléments couvrants suffisamment forts ou suffisamment avancés pour tenir le terrain ou, en descendant la gamme, pour retarder l’ennemi, ou tout au moins pour renseigner sur ses forces et ses mouvements, ou enfin, au pis-aller et comme extrême minimum, pour signaler sa simple présence.

Or, le 22 août, une partie de la 33e D.I. a reçu, en l’absence de son chef, et deux groupes de mon artillerie, l’A.D. en mon absence, des ordres qui ont abouti à les embouteiller, en colonne de marche, dans un immense bois, non reconnu, où l’idée d’un abordage était si éloignée des esprits que les hommes, charmés par la fraîcheur de la forêt et approchant des cantonnements fixés, cheminaient en chantant.

Soudainement, non en des heures, mais en des minutes, peut-on dire, cette colonne s’est vu cerner par le nord, par l’est et par le sud, soumise à une fusillade très rapprochée (de 200 à 300 mètres, jusqu’à l’abordage, au sud du bois) et à un tir d’obus fusants et d’obus explosifs paraissant provenir du nord et, chose étrange, de l’ouest ; enfin, chose plus déconcertante encore, mais confirmée , du sud-est.

À telle enseigne que, ne pouvant concevoir qu’il pût y avoir au sud une artillerie autre que des batteries françaises, un gradé fut envoyé, avec mission d’arrêter son feu. On verra plus loin l’emplacement de ces canons, reconnu par le capitaine Grandcolas, de l’A.D.

Il ne m’appartient pas de porter ici un jugement sur les auteurs des fautes qui ont entraîné une si impardonnable surprise, bien que la destruction ou la prise d’une partie de mon superbe régiment, le 18e d’artillerie, où tous, officiers, sous-officiers et canonniers étaient prêts à me suivre au bout du inonde, soit un événement incitant un chef de corps à mettre à nu toutes les responsabilités .

Mais alors interviennent des questions de personnes ; de grands chefs précédés d’une haute réputation, d’autres chefs jusque-là si bienveillants et si respectés, dont certains furent terriblement punis ; d’officiers tués ce jour-là ont par la suite ; d’autres qui ont survécu, qu’on a soustraits à toute sanction et qui ont contribué brillamment, plus tard, à sauver le pays ; de subordonnés, enfin, qui furent reconnus inférieurs à leur tâche et dont l’un, dans les huit jours, fut rendu à la vie civile.

Je me hâte d’ajouter que le nombre de ceux dont les actes ont pu donner lieu à enquête ou à critique est infime devant celui des héros qui restèrent, jusqu’au bout, sans peur et sans reproche.

Des autres, il est bien inutile de proclamer les noms.

Je m’en tiendrai donc à la relation sèche des événements sous la forme impersonnelle, en me portant garant de la stricte exactitude de tout ce dont j’ai été le témoin et en inscrivant en caractères italiques ce qui résulte des comptes rendus officiels contrôlés et recoupés qui m’ont été faits ou des enquêtes auxquelles j’ai procédé personnellement .

Je possède l’original des comptes rendus très détaillés des officiers intéressés, qui ont survécu, tant de ceux que j’ai conservés sous mes ordres, que de ceux qui, faits prisonniers le 22 août, n’ont pu me l’adresser qu’à leur libération.

Le 22 août, le 17e C.A., en exécution des ordres reçus, se porte vers le nord en trois colonnes couvertes ( ?) à droite, par une flanc-garde fixe , avec ordre d’attaquer l’ennemi, suivant une antique et commode formule, « partout où il serait rencontré ».

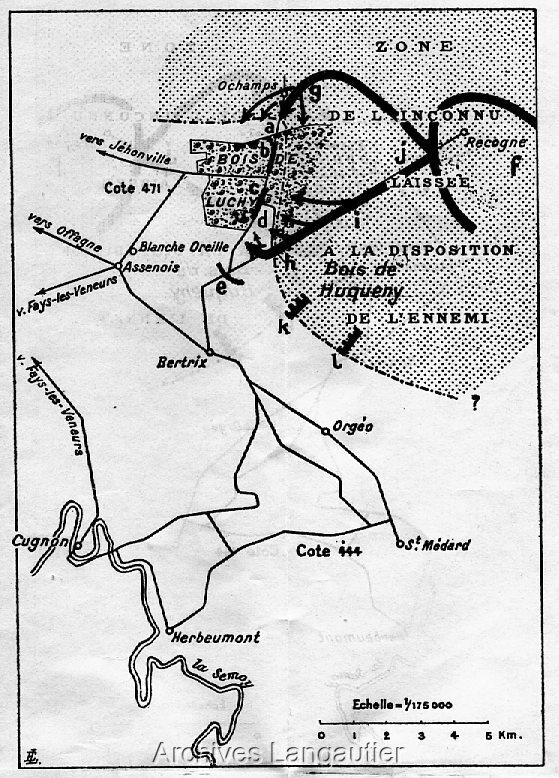

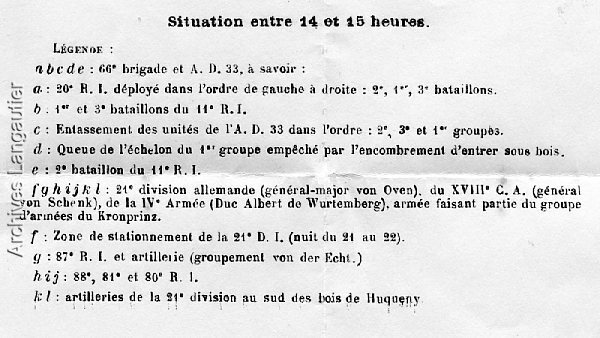

La colonne de droite, ayant pour objectif Ochamps (1.000 mètres au nord du bois de Luchy), où elle devait se rendre par Bertrix (voir le croquis entre pages 32-33), était constituée, sous les ordres du général Fraisse, commandant la 66e brigade, par cette brigade et deux groupes du 18e régiment d’artillerie, les 2e et 3e groupes, placés sous le commandement du lieutenant-colonel Picheral, de l’A.D.

Quant à la flanc-garde, elle devait se porter à Saint-Médard, sous les ordres du général de Villeméjane, commandant la 33e D.I., qu’accompagnaient son état-major et le colonel Paloque, commandant l’artillerie de la division.

Cette flanc-garde comprenait la 65e brigade, le 1er groupe de l’A.D. et l’escadron divisionnaire. Elle devait s’établir aux abords de Saint-Médard et se tenir prête à y résister jusqu’au moment où elle serait relevée par les éléments de tête du 12e corps d’armée (corps Roques), en retard, pour des raisons qu’il serait utile d’éclaircir , d’une demi-journée de marche.

Il importe de voir ce qu’a fait cette flanc-garde avant d’exposer ce qu’il est advenu de la colonne de droite.

La flanc-garde est sur les emplacements fixés dès 5 heures du matin.

Le groupe d’artillerie est rassemblé, en ordre et en silence, à l’abri de la cote 444 (1.500 mètres ouest de Saint-Médard). La crête est reconnue en prévision d’une occupation possible.

Il règne un brouillard opaque.

Les éléments d’infanterie se portant à plusieurs milliers de mètres vers l’est, le général de division fait observer que l’artillerie serait trop en arrière à 444 et donne l’ordre de faire franchir la crête et la voie ferrée à l’est, ce qui se fait à la faveur du brouillard.

Des emplacements sont reconnus derrière des mouvements de terrain figurés sur la carte (belge) et les missions sont réparties à l’aide de cette carte, faute de visibilité.

Mais brusquement, en de courts instants, le brouillard se dissipe et il est constaté que la carte figure imparfaitement le nivellement, et qu’on est vu de très loin, dans la direction du nord-est, sur tout le terrain environnant.

Force est de revenir derrière 144, en opérant Je franchissement de crête, par batteries en bataille et à vive allure, ce qui s’exécute d’une façon parfaite, heureusement sans intervention du canon ennemi, mais non sans une angoisse bien naturelle pour les, artilleurs, provenant moins du danger couru que de l’effet produit sur l’infanterie.

Vers 11 h 30 apparaissent les avant-gardes du 12 C.A. ; à mesure qu’elles atteignent les éléments de la flanc-garde, ceux-ci se rassemblent, puis se mettent en marche vers Bertrix, où doit s’opérer la dislocation, la 65e brigade ayant à se rendre à Blanche-Oreille pour y devenir réserve de corps d’armée et le 1er groupe d’artillerie devant se placer derrière les 2e et 3e, en avant du dernier bataillon du 11e R.I.

Le général, son état-major et le colonel commandant l’artillerie (dont la mission est terminée) se portent aux vives allures vers la colonne Fraisse, le général de division pour en prendre le commandement et le colonel pour prendre, de son côté, le commandement de ses trois groupes réunis.

Vers, 13 heures ce peloton d’officiers passe à Bertrix où il double les 2e et 3e groupes d’artillerie encadrés par deux bataillons du 11e R.I.

Des dames de la localité, dont l’admirable dévouement ne saurait être oublié, prodiguent des boissons chaudes thé, café, lait, chocolat, à la troupe et aux officiers, non sans leur déclarer que les bois au nord de Bertrix, farcis d’Allemands, sont organisés et truqués depuis plusieurs jours.

Courrier envoyé par la suite par M. Gayraud – Canonnier (3e batterie, 2e pièce) du XVIIIe R.A. d’Agen. Très exact, accueil cordial et généreux de la population de Bertrix qui distribue toute ce qu’elle peut donner. Des religieuses donnent des médailles avec le café au lait. Les habitants nous disent que la veille, dans la nuit, les Allemands sont venus se faire servir, revolver au poing. Dans les premières maisons du bourg. Ils nous déclarent également qu’on les a vus encore toute la matinée sortir des bois pour arracher des pommes de terre dans les champs avoisinant. Nous officiers sourient de pitié. Un peu après la sortie de Bertrix, nous croisons un chasseur à pied, blessé, porté dans une carriole par un civil. Je l’entends dire : « Ils ne sont pas loin ».

Ces renseignements sont tenus comme exagérés, à telle enseigne que le groupe de tête (2e groupe) n’avait même enlevé ni couvre-bouches ni couvre culasses et que le colonel dut admonester en passant le commandant de ce groupe en lui disant « Vous attendez donc d’être sous le feu pour prendre les dispositions de combat ».

À ce moment (13 h 15), aucun renseignement précis n’est encore parvenu au général de division sur la colonne de droite qu’il va reprendre sous ses ordres.

Il est vaguement informé que le 20e R.I. (Colonel Détrie) s’est engagé dans le bois de Luchy, se dirigeant vers Ochamps.

Au cours du trajet entre Bertrix et le Bois de Luchy, l’état-major est successivement croisé :

1° Par un officier de cavalerie qui, questionné, a dit « Il n’y a personne dans le bois ; la lisière nord est libre. »

2° Par un sous-lieutenant de réserve d’artillerie (M. Portait), qui, questionné par le colonel Paloque, a dit « Je suis chargé par le lieutenant-colonel Picheral d’aller prévenir l’artillerie de venir jusqu’à l’entrée sud du bois de Luchy ».

3° Par un sous-lieutenant d’artillerie (M. Legueu), qui, questionné de même, a dit « Je suis chargé par le général Fraisse, auprès de qui j’ai été envoyé en liaison par le lieutenant-colonel, d’appeler les commandants de groupe en reconnaissance ».

Il convient de signaler ce qu’il y a de techniquement contradictoire clans les deux ordres successifs reçus par l’artillerie.

Le lieutenant-colonel.. qui en avait le commandement, avait fait fixer, par le sous-lieutenant Portait, un point à ne pas dépasser. Mais le général commandant la brigade, pressé, sans doute par les circonstances, fait ENSUITE transmettre par le sous-lieutenant Legueu, rentré de reconnaissance, sans le faire passer par le commandant de son artillerie.

Or, suivant les règles, alors en vigueur, quand le commandement : « Reconnaissances » n’est pas accompagné de l’indication d’une position d’attente, les commandants de groupe font jalonner leur itinéraire pour que les batteries les suivent.

Elle est suivi, comme conséquence du deuxième ordre, et ne peuvent être réputées avoir violé le premier, devenu caduc. Le seul reproche redouté à l’A.D., était d’avoir perdu du temps quand il s’agissait de venir au secours de son infanterie. L’auteur de ces lignes ne saurait la laisser d’avoir couru à sa perte en se sacrifiant dans un tel but.

Ces réponses ont été entendues par le général de division et tout l’état-major ; elles figurent dans les journaux de marche.

C’est vers le milieu du bois, vers 14 heures, que s’opère la rencontre du général de division et du général commandant la 66e brigade, auprès de qui se trouve le lieutenant-colonel de l’A.D. rentrant d’une reconnaissance du terrain.

Le colonel Paloque prévient son lieutenant-colonel qu’il a ordre de reprendre le commandement de l’A.D.33, mais pas avant d’avoir vu l’emplacement choisi pour la mettre en position.

Cet emplacement est d’ailleurs inconnu du commandant du 2e groupe qui, à ce moment précis (vers 14 heures), se présente, en exécution de l’ordre de reconnaissance transmis par le sous-lieutenant Legueu.

L’opération consistant à conduire le commandant de groupe sur la position à occuper s’imposant de toute évidence, même si le colonel Paloque n’était pas survenu, la présence de ce dernier, d’ailleurs fort bien monté, ne devait et n’a pu occasionner aucune perte de temps.

En outre, c’est en marchant (fort vivement), que le colonel s’est fait mettre au courant de la situation et des ordres-reçus, compte rendu qui, fait sur place, eût au contraire, entraîné des retards. On n’accusera pas, pour cette circonstance, les chefs de l’artillerie d’avoir lambiné en palabres inutiles !

Du compte rendu fait à ce moment au colonel et de ceux qui lui ont été fournis par la suite, il résulte ceci :

Les 2e et 3e groupes, partis d’Herbeumont à 6 heures, suivaient, encadrés dans le 11e R.I. l’itinéraire de la 66e brigade, sans incident ; direction : Bertrix ; Ochamps, où devait cantonner l’état-major avec une partie de la D.I.

À 10 h 30, ordre est donné aux deux groupes de s’arrêter avant de franchir la crête située entre Bertrix et la lisière sud du bois de Luchy (2.000 mètres environ au sud de cette lisière). Les groupes s’arrêtent dans le village ; les chefs d’escadron vont reconnaître, sans la faire occuper, bien entendu ; ta crête en avant ; en prévision d’une attaque contre la colonne pouvant déboucher des lisières sud du bois .

Qu’il me soit permis de dire combien cette mesure était sage et fait honneur au général qui l’a prescrite.Parfait !

Pendant que cette étude s’effectuait, le lieutenant-colonel recevait du général Fraisse, commandant la colonne, l’ordre de rejoindre l’infanterie avec l’artillerie sans ; toutefois ; pénétrer dans la forêt, où arrivait le 20e d’infanterie, régiment de tête. (Mission Portait.)

Les groupes sont alors remis en marche dans une formation prescrite par le général de brigade, pour éviter toute surprise, à savoir une demi-compagnie entre chaque batterie (voir archives de la 66e brigade et du 11e R.I.).

Le lieutenant-colonel, devançant les batteries, se porte rapidement auprès du général Fraisse, c’est à dire dans le bois où était déjà entré le 20e R.I.

Cent mètres avant d’atteindre cet officier général, il reçoit d’un agent l’ordre ci-dessous :

Général commandant la 66e brigade à commandant artillerie.

Au cas où Orchamps serait occupé et ou votre appui serait nécessaire, faites reconnaître vers 47 (12 kilomètres nord-est de Blanche Oreille) des positions possibles pour votre artillerie. Jehonville-Acremont est déjà occupé par la colonne de gauche. N’engagez pas vos groupes dans le bois, afin que ce mouvement soit possible. Envoyez-nous une liaison.

22-8-14 – (18 h 30).

Le lieutenant-colonel fait remarquer au général, qu’il rejoint, que cette position ne lui paraît pas permettre de battre la clairière d’Orchamps.

Fraisse Il ne m’appartient, en aucune façon d’émettre une opinion sur les raisons qui ont fait priver, quelques jours après, le général Fraisse de son commandement.

J’ignore les détails des ordres donnés à l’infanterie mais, pour ce qui est de l’artillerie, j’estime que cet ordre était excellent s’il avait été exécuté, on ne peut dire que la défaite eût été transformée en victoire, mais on peut déclarer que l’artillerie eût été sauvée et eût appuyé efficacement son infanterie en péril.

NOTE DE L’AUTEUR

En même temps, vers 13 h 35, le 20e R.I. est accueilli, à la lisière nord du bois, par des feux nourris d’infanterie et par des salves de shrapnels.

Devant cette nouvelle situation, le lieutenant-colonel propose au général de rechercher une position sur un petit mamelon situé à la partie ouest de la lisière nord de la forêt, position permettant de battre la crête entre cette lisière et Ochamps.

Autorisé à faire cette recherche, le lieutenant-colonel part et, ayant trouvé un emplacement, revient rendre compte lui-même que la position est occupable. C’est au cours de ce compte rendu que sont arrivés le général de division et le colonel commandant l’A.D.

Ainsi renseigné, au cours d’un trajet difficile, en plein taillis, sans aucun chemin praticable aux voitures, et après d’infructueuses recherches du lieutenant-colonel voulant retrouver l’emplacement qu’il avait choisi pour installer l’A.D. force fut de gagner la toute première ligne, la lisière nord des bois.

Spectacle saisissant ! Cette lisière, qu’évacuent de nombreux blessés et que jonchent les cadavres de braves du 20e R.I. , est criblée de balles qui sifflent à nos oreilles et de shrapnels qui éclatent au voisinage. De là, on voit une chaîne de tirailleurs ennemis, marchant résolument par bonds, sans interruption du feu.

Colonel Détrie

Dont le chef de corps, le distingué et sympathique colonel Détrie, devait être mortellement frappé à son tour, à quelques pas de là !

Le 22 août, commandant l’avant-garde de la 66e Brigade, a engagé lui-même deux bataillons de son régiment pour essayer de déboucher de la lisière d’une forêt. S’est constamment tenu à la première ligne sous les balles et les shrapnells, donnant à tous l’exemple du courage le plus calme et du dédain le plus héroïque de la mort. Est tombé glorieusement en montrant aux siens l’ennemi à atteindre.

(Jeudi 29 octobre 1914) Citation à l’ordre de l’armée, XVIIe Corps d’Armée, Détrie, colonel commandant le XXe régiment d’infanterie via Journal Officiel

La disparition du Colonel Détrie dès la première affaire a été un coup fatal porté non seulement à son régiment, mais aussi à sa Brigade, et si j’ai pleuré, le cœur brisé, le camarade, le cher disparu, j’ai aussi, comme commandant de la Brigade, déploré l’absence du chef incomparable !… Sans lui, son régiment est devenu un corps sans âme et les événements survenus par la suite s’en sont ressentis, malgré le dévouement de ceux qui l’ont remplacé.

Votre mari est tombé avec le dédain du danger, la crânerie que nous lui connaissions tous. Il avait, du reste, de qui tenir et une réputation redoutable à soutenir. Il a été à la hauteur de cette réputation du nom de Détrie, trop peut-être, en raison de la manière de combattre d’un adversaire visant impitoyablement les chefs.

Fraisse (Reçue le 4 octobre 1914) Extrait d’une lettre adressée à Mme Détrie

Voir aussi Détrie

La situation empire de minute en minute. Le colonel se rend compte :

Qu’autant d’unités placées là seront autant d’unités sacrifiées inutilement avant d’avoir tiré un coup de canon.

Qu’une seule brèche du bois d’une cinquantaine de mètres semble permettre l’installation, en pleine vue de l’ennemi, non d’une artillerie divisionnaire, certes, mais, peut-être d’une section, ou, en serrant à bloc, d’une batterie.

Dès lors, le colonel, considérant :

Que l’artillerie n’a pas encore pris la parole ; que l’infanterie n’est pas soutenue et qu’elle s’en rend compte ;

Qu’il n’est plus temps de faire des recherches ailleurs ;

Prend le commandement et donne au chef du 2e groupe l’ordre d’amener d’urgence sur cet emplacement sa batterie de tête, pour tirer jusqu’à l’abordage, en se sacrifiant, si c’est nécessaire.

Le commandant de groupe envoie ses ordres ; le lieutenant-colonel reste auprès de lui,

Le colonel se porte an poste de commandement pour rendre compte au général de division et prendre, d’après ses directives, les mesures nécessaires en vue de l’engagement du gros de l’artillerie.

C’est ici que commence le drame :

En arrivant vers le milieu du bois, le colonel constate avec surprise que l’unique allée centrale percée entre d’impénétrables taillis, est encombrée par l’artillerie. Les voitures sont en désordre, car, bien que très serrées, elles ont opéré un demi-tour, en séparant les trains, et font maintenant face au sud.

Pendant la reconnaissance du commandant de l’artillerie, le général de division, qui a reçu des renseignements, vient, en effet, de prescrire (très judicieusement d’ailleurs) aux batteries de revenir sur leurs pas et de se rendre, en attendant de nouveaux ordres, en arrière de la crête déjà reconnue entre le bois de Luchy et Bertrix.

Malgré cet ordre, il y a immobilité complète. Le général de division veut en connaître la cause d’extrême urgence.

Cette cause, il n’y a qu’un moyen de la découvrir, c’est d’aller voir.

On ne peut plus songer à l’occupation de l’emplacement de lisière où les affaires vont de plus en plus mal. Le colonel fait rappeler au poste de commandement le lieutenant-colonel et le commandant du 2e groupe et se faufile, comme il peut, dans la masse inextricable des canons, caissons et avant-trains.

Il ne tarde pas à apprendre que le ler groupe, celui qui, revenu de la flanc-garde, avait rallié la colonne, n’a pu pénétrer en entier dans l’unique allée du bois bourrée de batteries, et que son échelon, arrêté à l’entrée (en d sur le croquis entre pages 32-33) vient d’y être attaqué à bout portant, par des fantassins et des cavaliers à pied débouchant des lisières (en h sur le croquis).

Cet échelon a été rapidement anéanti par un feu d’enfer ; suivi d’un abordage à la baïonnette.

L’entrée sud du bois appartient à l’ennemi la route est encombrée de matériel, de cadavres d’hommes et de chevaux. Il ne faut plus songer à sortir par le sud du bois, où la colonne est désormais embouteillée.

Parvenu jusqu’à la batterie, la plus voisine du 1er groupe, le colonel, qui en sait assez, va remonter vers le général de division pour étudier les moyens de se dégager. La fusillade éclate maintenant par le nord, par l’est, par le sud et un peu aussi par le sud-ouest.

À ce feu viennent s’ajouter des shrapnels, puis des obus explosifs provenant en partie d’une artillerie que le capitaine Grandcolas, commandant la 2e batterie, a aperçue au sud de la Grande-Huqueny, chose peu croyable, mais confirmée par la suite, à proximité immédiate des routes que viennent de parcourir le général de division, son état-major, la 65e brigade et le groupe d’artillerie, rentrant de leur mission en flanc-garde.

Pendant qu’il se trouve à la 9e batterie, le colonel Paloque constate que la fusillade se rapproche ; les balles pleuvent sur les caissons ; les chevaux surtout tombent nombreux. Le colonel donne l’ordre de mettre tous les canons en batterie, sur la route même, au milieu des avant-trains, des caissons et des chevaux, en enfilant les rares allées ou éclaircies du bois, et d’ouvrir le feu sans délai sur les groupes d’infanterie ennemie et de cavaliers à pied qu’on aperçoit parfois (dans la position du tireur à genou) ou que l’on devine à leur tir, à quelques pas sur le flanc.

L’adjudant de la 9e batterie, un brave ! qui voulait des précisions, demande au colonel « Que faudra-t-il faire ? »

Le devoir imposa à son chef de lui répondre « Rester et tirer . »

Adjudant Avejan. – Complément de Gayraud : Très connu à Toulouse où il a été longtemps un des meilleurs équipiers du stade Toulousain, ex-maréchal des logis chef à la 3e batterie.

Il est resté, simplement et parce que c’était l’ordre. Il a été fait prisonnier au milieu des tués et des blessés qui l’entouraient, au milieu de ses caissons vides et de ses pièces déclavetées, après avoir tiré à 500, à 300, à 100 mètres, et, enfin, à obus explosifs, les pièces pointées sur le sol à quelques mètres devant les canons.

Mêmes tirs au 1er groupe, qui a tenu là jusqu’à la tombée de la nuit, avec la poignée d’hommes restés debout. Son chef, le capitaine Laperche, ayant enfin donné le signal de se retirer à travers bois vers l’ouest, veut, pour avoir accompli tout son devoir, revenir sur le front de ses batteries anéanties et s’y fait tuer à son tour.

De ce groupe 1er groupe revenant de la flanc-garde, l’A.D. 3, n’a récupéré :

Pour la 1re batterie, que le capitaine Ducasse, quelques hommes ; pas de voitures ni de chevaux.

Pour la 2e batterie, que le capitaine Grandcolas, qui sut ramener 118 hommes en ordre et 76 chevaux ; pas de voitures, chose impossible à travers les taillis.

Pour la 3e batterie, celle de queue, un avant-train de fourgon, attelé à deux, dont l’arrière-train était resté coincé entre deux arbres.

Pour la 9e batterie, la plus voisine du 1e groupe, le capitaine Verdalle, deux sous-lieutenants, 95 hommes, un caisson attelé à deux, deux avant trains.

Mais de quel prix l’ennemi a-t-il payé ses trophées ? Il faudrait décupler le nombre de ces pages pour y faire figurer la simple énumération des actes d’héroïsme collectifs et individuels. Voici, pour être bref, un simple aperçu donné par l’un des acteurs et témoins :

Les camarades tombent, dit-il. Qu’importe la mort ! Il faut arrêter les Allemands ; il faut sauver les pièces les survivants se battent avec un entrain endiablé. Plus de munitions ! Eh bien ! à la baïonnette, et les canonniers du 18e sont d’admirables fantassins…

Dans cette terrible journée du 22 août 1914, les canonniers et gradés du 18e montrèrent leurs qualités habituelles de bravoure et d’entrain, de discipline et de courage.

On ne saurait citer tous les actes héroïques dont la forêt de Luchy fut le théâtre.

Le sous-lieutenant Darbeley est tué en arrosant de pétrole ses canons, dans le but d’y mettre le feu.

Les canonniers Boué et Dagassau. dont la pièce a dû être abandonnée, déclavettent le canon et, de leur propre initiative, enlèvent la lourde culasse, qu’ils portent à bras durant plus d’une heure.

Une pièce ayant deux de ses attelages tués, le conducteur Saint-Genès, qui reste seul, coupe, sous un feu violent, les traits des chevaux tombés et, avec son attelage, tente de dégager le canon ; celui-ci, légèrement embourbé, ne bouge pas ; le servant Lacapère, doué d’une force exceptionnelle, s’applique aux roues et parvient à faire avancer le canon, qui est ainsi sauvé (5e batterie).

Le fait que des noms vont être cités, comme figurant dans l’extrait reproduit, n'a nullement le caractère d’une mise en vedette, bien des noms, non cités, étant ceux de héros qui accomplirent des actes non moins méritants, dont la relation, pour les raisons données ci-dessus, ne peut trouver place dans ce court récit.

Le maréchal des logis Ehrardt, bien qu’agent de liaison et dégagé de toute autre mission, voyant une pièce inutilisée, par suite de la mise hors de combat de tous ses servants, lire seul avec cette pièce et se fait tuer sur elle.

Le lieutenant Carré (2e batterie), s’armant d’un mousqueton, muni d’un sabre-baïonnette, arrache par sa conduite des cris d’enthousiasme parmi ses survivants et dégage le colonel Appert, commandant le 11e R.I., qui, n’ayant plus près de lui qu’une poignée de ses fantassins, était serré de près par l’ennemi et sur te point d’être tué ou pris.

Les pertes du seul 1er groupe : 8 officiers, 250 hommes, 350 chevaux, suffisent à montrer toute l’âpreté du combat de Luchy. Des unités entières se sont sacrifiées pour le salut des camarades de toutes armes, pour le salut de leurs pièces, s’il eût été possible et pour l’honneur.

La fortune n’a pas souri, mais elle ne put empêcher que, le jour de son premier combat, le 18e régiment d’artillerie écrivit su première page de gloire.

Parvenu auprès du général de division, non sans de grandes difficultés pour se mouvoir à travers le fouillis des voitures, et ayant rendu compte de la situation en queue, qui abolit toute possibilité de dégagement par le sud, le colonel apprend qu’un officier envoyé par le général de division a trouvé une issue permettant de sortir du bois par l’ouest et de gagner le terrain libre vers Jehonville. (Voir le croquis, entre pages 32-33.)

Ordre est donné au 2e groupe de s’engager dans ce chemin réservé à l’artillerie et longé en bordure de part et d’autre par l’infanterie restée encore intacte.

L’A.D. avait encore à ce moment le 2e groupe au complet ainsi que les 7e et 8e batteries du 3e groupe.

Mais, comme on va le voir, ces unités étaient loin d’être au bout des infortunes de la journée !

Bien que l’itinéraire bois de Luchy-Jehonville eût été jalonné par les soins du colonel, passé devant avec le général pour prendre des dispositions, le 2e groupe, à la bifurcation de la lisière est du bois de Luchy, s’engagea, pour des raisons mai éclaircies, non sur l’itinéraire indiqué, vers Jehonville, mais sur le chemin se dirigeant au sud vers Blanche-Oreille. Cet autre itinéraire avait été précisément écarté, par le commandement, comme grimpant à la cote 471, point le plus élevé de la région. Le groupe tomba là sous le feu d’une artillerie ennemie qui eut tôt fait de l’encadrer .

Voyant ses canons sur cette hauteur, alors qu’il les supposait sur l’itinéraire jalonné, le colonel, quittant le général de division, se porta au galop vers 471 et eut à subir, sur ce trajet, un tir de barrage qui le sépara de son état-major, capitaine adjoint, trompette, cycliste…

Il ne put que constater la catastrophe et reconnaître l’impossibilité de sauver la majeure partie du matériel soumis à un tir de destruction, sous les effets duquel on s’efforçait de dégager hommes et chevaux.

Dans le même temps, le 3e groupe, voyant que la clairière où il débouchait était battue par artillerie, veut contourner la zone infranchissable, mais les pièces de la 7e batterie tombent alors dans des réseaux de fil de fer ( !) : deux canons versent en cage et malgré le feu qui se rapproche, le lieutenant Bonneval ne parvient, au prix de gros dangers et d’inimaginables efforts, à dégager et sauver que deux canons.

Enfin, tant il est vrai que le Dieu de la guerre s’acharne sur les vaincus, la 8e batterie, qui a été si près d’être écrasée comme sa voisine la 9e, dans l’allée centrale du bois, qui, ayant évité les fils de fer, a contourné à la sortie du bois là, zone battue et qui va être sauvée, vient s’envaser dans un profond bourbier insoupçonné, d’où le lieutenant Bourru de Lamothe ne parvient à retirer qu’un canon et six caissons.

Tels sont les résultats lamentables qu’entraînèrent, comme conséquence logique et fatale, les événements du début.

Ces événements, ayant laissé l’artillerie ennemie « sur le velours », lui donnèrent tout loisir pour repérer à son aise les uniques clairières permettant de sortir des bois et pour punir, par des rafales réglées, toute tentative de débouché.

Qui donc oserait blâmer une artillerie, soumise, à la suite de fautes qui n’étaient pas les siennes, à un si sanglant traitement, de ne pas donner le spectacle habituel de la tenue dans une manœuvre de garnison ?

Peut-il ne pas y être constaté des scènes désordonnées voitures emballées, défaillances individuelles, yeux hors de la tête, hommes sans coiffure qui, sourds à tout ordre (et quel ordre donner sous le pilonnage des obus explosifs !), restent ahuris, le regard lointain et empli des plus atroces visions, ne sachant répondre que « Quel malheur »

Il est facile, après coup, de faire comparaître ses subordonnés dans une salle et de leur demander compte. C’est d’ailleurs une nécessité ; mais, pour porter un jugement, il ne faut pas oublier qu’à de tels moments l’action des commandants d’unités cesse de s’exercer par des rouages organisés.

Bref, ce n’est qu’après des scènes de désordre que le colonel, ayant pu récupérer quelques pièces, réussit à faire occuper près de la route, où s’écoulait un flot humain terriblement confus, un emplacement visible de cette route (ce qui mit sans conteste un peu de calme) et à placer enfin en surveillance sur la croupe au sud de Fays-les-Veneurs, trois pièces du 2e groupe, bientôt renforcées par trois autres du 3e groupe qu’amena le lieutenant-colonel. Cette dernière occupation de position s’effectua en présence du général commandant l’artillerie du 17e C.A.

À la tombée de la nuit, le colonel est touché par un ordre du C.A. prescrivant à l’artillerie de se replier sur Herbeumont. Il ne peut plus être question maintenant de l’A.D. 32, mais de ses débris. Encore ces débris furent-ils dispersés du fait qu’un agent de liaison , placé par le générai commandant l’artillerie du 17e C.A., informa l’officier de tête du 3e groupe , qui eût dû suivre le 2e, que la cavalerie, en se retirant, avait détruit le pont de Dohan, sur la Semoy, et que les troupes devant y passer auraient à se rendre à Bouillon.

Ce groupe se rendit à Bouillon, n’ayant pas été atteint par l’ordre de se diriger vers Herbeumont et il ne put être retrouvé que le surlendemain !

Arrivé à Herbeumont au milieu de la nuit, le colonel Paloque y trouve les trois régiments d’infanterie de la division, les 7e, 9e et 11e, avec leurs chefs .

Quant au 20 R. L, décimé au nord du bois de Luchy, il n’en restait que des débris dispersés.

Le commandant par intérim de la 65e brigade avait été tué dans l’après-midi et le colonel le plus ancien de cette brigade de colonel commandant le 7 R.I.) en avait de droit pris le commandement .

La division, à Herbeumont, se trouvant séparée du général et de son état-major, dont on n’avait pas de nouvelles et sur le sort de qui on était fort inquiet, le colonel Paloque, jugeant qu’un commandant de brigade était présent et que ce chef était tout désigné pour prendre le commandement de la D.I., vint se mettre à sa disposition.

Le colonel le plus ancien de la 65e brigade déclara qu’il ne commandait cette brigade qu’accidentellement et qu’il estimait de son devoir strict de se mettre, comme le prescrit le règlement, sous les ordres du colonel le plus ancien. Cela dit, il remit au colonel Paloque l’ordre reproduit ci-après, qu’il venait de recevoir du corps d’armée, en ajoutant

« Nous sommes sous vos ordres. »

Ceci se passait avant 5 heures du matin, en présence des commandants des autres régiments, à savoir :

Le colonel Duport, dont l’activité et la bravoure dépassèrent, le 22 août, tout ce qui pourrait en être dit, et qui commandait le 9e R.I. ;

Devenu par la suite général de division, commandant de corps d’armée, membre du Conseil supérieur de la guerre.

Le colonel Appert, commandant le 11e R.I. ;

Le lieutenant-colonel Bonus, commandant le 7 R.I., dont le colonel vient de prendre la brigade .

Peut-être aussi le commandant Maillot, du 209e R.I.

Contraint, par devoir militaire, de s’incliner devant l’irréductible résolution du colonel commandant le 7e R.I., le colonel Paloque se trouva mis ainsi dans la peu enviable obligation d’assumer les plus redoutables responsabilités dans des circonstances considérées par tous comme désespérées.

Il n’y avait, certes, pas de temps à perdre !

Gardant les chefs de corps dans la salle, il s’écarta avec son capitaine adjoint pour étudier l’ordre du C.A., ainsi conçu :

Expédié le. 23 août, à 2 h 15 min.

Arrivé le (en blanc).

Lieu de départ carrefour de Sainte-Cécile-Bouilloss et croisée de Rusa Herbeumont.

M. le Général commandant le 17e corps, à M. le Colonel commandant le 7e régiment, à Herbeumont.

Le colonel commandant le 7e régiment, disposant de tous les éléments de la 33e division, rassemblés à Herbeumont, qui passent sous son commandement, organisera la défense des passages de la Semoy à Cagnon et Herbeumont.

Trois compagnies du 209e sous les ordres du commandant Maillot, passent sous le commandement du colonel du 7e, ainsi que l’escadron divisionnaire de la 83e division.

Tous les convois, trains régimentaires et voitures du quartier général de la 33e division seront dirigés, dès le reçu du présent ordre, sur Pure, par Sainte-Cécile et Fontenoille.

Le quartier général du C.A. est à Mono.

Le colonel Hélo y enverra, dès le reçu du présent ordre, un officier de liaison et des estafettes.

p.o. Le sous-chef, Signé FERRADINI.

Le colonel Paloque, après avoir fait mettre en route les trains régimentaires, l’officier de liaison et les estafettes, rédigea et fit reproduire par le capitaine Déchaux les ordres qui furent refuis, avant 4 heures, aux chefs de corps et aux autres intéressés .

Nous signalons, pour les lecteurs désirant être intégralement documentés, la magistrale étude « La bataille des Ardennes ; sa genèse. Étude détaillée de la journée du 22 août 1914 », d'un brillant professeur d'histoire de l’École supérieure de guerre, le lieutenant-colonel Pugens. Schéma de la journée et conclusions.

Les commandants de régiments, bien que n’ayant, comme l’auteur de cette relation, pu prendre le moindre instant de repos depuis plus de vingt-quatre crucifiantes heures, s’empressèrent de remettre leurs troupes sur pied et d’exécuter.

De son côté, l’artillerie présente à Herbeumont se rendit dès l’aube sur les positions assignées.

Le général Paloque, n’ayant pris de si redoutables responsabilités qu’à son corps défendant, s’inscrirait véhémentement en faux contre toute relation, tout historique, même officielle, toute déclaration, tout compte rendu qui feraient d’un autre que lui le chef de la 3e division pour l’organisation de la défense de la porte de France, sur la Semoy, au cours de la nuit du 22 au 23 août et de la journée du 23 août 1914.

SCHEMA DE LA JOURNEE ET CONCLUSIONS

Il appartient à l’historien, non seulement de relater les faits, mais de les juger pour en montrer les répercussions et pour formuler les conclusions à en tirer.

Nombreux sont ceux qui s’attachèrent à l’étude de la Grande Guerre avec le noble désir de savoir et de (lire la vérité, dans le but de dégager lumineusement les responsabilités ; quelques autres, il faut bien le dire, avec l’unique et visible souci de les éluder pour eux et leur entourage…

On a pu voir, à la lecture des lignes qui précèdent, le soin pris pour ne pas empiéter sur le domaine de l’historien. Il n’y est exposé que des faits réels, incontestables, de toute certitude, vus ou sévèrement contrôlés par l’auteur, à l’exclusion de toute considération hypothétique sur la situation, les manœuvres et surtout sur les intentions du côté allemand, choses d’ailleurs tout à fait obscures pour tous, ce jour-là.

En un mot, Bertrix est une contribution utile pour l’historien, mais n’est pas œuvre d’historien .

Voir aussi Archives de la 66e brigade d’infanterie, des 7e, 9e et 11 R.I.

On ne saurait, toutefois, répondre à la question posée : « La 33e division d’infanterie et son artillerie furent-elles coupables ou victimes, le 22 août 1914 ? » si on laissait totalement dans l’ombre les causes aujourd’hui connues de la catastrophe et parmi elles, les raisons de la présence de si importantes forces ennemies sur les derrières de cette infortunée division. Reprenons donc rapidement la succession des principaux événements.

Le 22 août 1914, la 33e A.D., qui devait être considérée comme ayant à jouer un rôle essentiel dans l’offensive prévue, puisqu’elle constituait, en définitive, le flanc vulnérable des armées alliées du front nord , loin d’être rendue forte, en l’enrichissant de cavaliers, de bataillons et particulièrement de groupes de l’artillerie de corps, qui en comptait quatre (faits pour ça !) , est, hélas ! en raison du retard du 12e C.A., amputée de son général de division avec son état-major, de la moitié de son infanterie (65e brigade), de tous ses cavaliers (escadron divisionnaire), de son commandant de l’artillerie, avec son état-major, et du tiers de ses canons (1er groupe, groupe Laperche).

Ces groupes, répartis entre les deux autres colonnes du C.A., colonnes encadrées, n’y furent pas employés, si ce n’est pour un tir inopportun, à 5.000mètres au nord des lisières du bois de Luchy., tir qui fut suspendu par ordre, comme dangereux pour les éléments de tête de la 33. A.D.

La 66e brigade d’infanterie, colonne de droite du 17e C.A., flanc sensible, disons-nous, va donc se diriger avec ses deux groupes d’artillerie vers Ochamps, sans renseignements, sans cavaliers, sans yeux.

On y est convaincu que la prévoyance du commandement fait, au cours même du mouvement, donner des coups de sonde loin en avant et sur ses flancs, pour mettre éventuellement le chef de la colonne en garde et le renseigner.

On marche donc sur Ochamps avec cette impression, et l’effet rassurant qu’elle suggère, que cette haute prévoyance a fait placer, en outre, une flanc garde pour protéger du côté dangereux.

Mais la colonne avance et la flanc-garde est fixe une brèche s’ouvre donc entre l’une et l’autre, un trou qui, au début de l’après-midi, sera de plusieurs kilomètres !

Qu’on observe le croquis donné ici, et l’on aura une idée exacte du coefficient de sécurité conféré à la colonne, dans le bois de Luchy, par une protection immobilisée à Saint-Médard.

D’ailleurs, l’état d’esprit qui règne dans cette colonne, c’est que le mouvement ordonné pour la journée n’est qu’une simple marche, pour sortir de la zone boisée ;

Cet état d’esprit, si dangereux pour des troupes destinées à livrer, dans le plus bref délai, une décisive et sanglante offensive, n’était pas particulier à la 33e division, à telle enseigne que « la 5e brigade coloniale aborde Neufchâteau avec les fourriers en tête, pour préparer le cantonnement dans cette localité ». (Lieutenant-colonel Pugens.)

Aucun renseignement, avons-nous dit, ne vient éclairer la situation, et cependant :

-

Le capitaine de Montagnac n’a-t-il pas annoncé, la veille, à 8 h 1 : « Vers 7 h 45, ennemi a poussé petits postes de cavalerie dans la forêt de Luchy » – « patrouilles ennemies circulent sur les lisières nord et est de la forêt de Luchy. » « Recogne est fortement occupé. »

Du même, le 21 août à 14 h 15 du soir : « Lieu de départ : centre de la forêt de Luchy » ; « à 13 h 45, une compagnie d’infanterie sort de Recogne par la route de Fays-les-Veneurs » (route qui passe, que le lecteur veuille bien l’observer, près de Bertrix, à l’intérieur puis au sud du bois de Luchy).

« À 13 h 45, Ochamps est toujours occupé par un parti de cavalerie ennemie ».

Ce dernier rapport porte la mention du destinataire « Reçu 15 h 25 »

-

L’escadron Montagnac a livré combat, en plein bois de Luchy, à une compagnie d’infanterie allemande, de 13 h 30 à 14 h 30 (combat à pied) ; ce renseignement est parvenu entre 15 et 16 heures au général commandant le corps de cavalerie.

-

Le lieutenant de Vaulchier n’a-t-il pas expédié, le 21 août à 19 h 30, des environs de Bertrix, un compte rendu précisant que « La forêt de Truchy est occupée par de l’infanterie allemande, d’effectif probable au moins un bataillon, tirant sur tout ce qui se présente de Bertrix vers Recogne ?

On y eût assurément été accueilli à coups de fusil, même Je car ce n’est vraisemblablement pas au moment d’engouffrer le gros de la 21e division sur cette route qu’on y eut supprimé la surveillance. Il y avait donc là des yeux qui, dès la disparition du brouillard, ont pu donner tous les détails de l’imprudente entrée des Français dans le bois.

Deuxième compte rendu du lieutenant de Vaulchier, à 2 h 30, nuit du 21 au 22 « Les lisière sud-ouest de la forêt de Luchy seraient garnies de retranchements. »

-

Le lieutenant Hubert de Montal ne rapportait-il pas de la forêt de Luchy, le 21, au début de l’après-midi, les renseignements les plus inquiétants et ne faisait-il pas un détour, en revenant, pour les communiquer de vive voix au commandant de la grosse unité la plus immédiatement intéressée, avant d’en rendre compte à l’autorité qui avait prescrit sa reconnaissance ?

Comme on le voit, les dames de Bertrix ne se trompaient pas !

Mais, ce qu’elles savaient, nous l’ignorions, nous, totalement, et c’est au rythme des joyeuses chansons de route qu’avance la colonne des fantassins et des artilleurs, dans ce bois délicieusement ombragé, nul ne pouvant soupçonner que deux tentacules sont là, prêts à la broyer dans leur formidable étau (voir le croquis), le premier de ces tentacules en interdisant au nord le débouché des bois, le second, bien plus puissant encore, venant ensuite abolir tout espoir de retour en arrière !

C’était fatal ! Si une digue a une brèche, l’inondation passe par là.

La 21e division allemande suit la route de Recogne à Bertrix, qui n’est ni gardée ni surveillée ; elle passe et voici une magnifique troupe française, ardente et brave, cernée avec ses canons dans l’obscur mystère d’un bois touffu, dont les impénétrables taillis la paralysent en s’opposant à toute transmission d’ordres, à toute manœuvre concertée de défense organisée.

Seuls, quelques actes locaux prescrits et d’innombrables initiatives individuelles vont permettre un sauvetage partiel.

Telles sont les circonstances qui déterminèrent l’échec de la 33e A.D. et la mort de tant de braves.

À qui la faute ? Le saurons-nous par de simplistes statisticiens qui, calculant les effectifs des deux adversaires, mettent les forces en balance, comme si elles avaient pu jouer, et émettent des conclusions exaltant l’un des partis et condamnant l’autre ?

Mieux éclairé, le lecteur qui nous a suivi jusqu’ici n’est-il pas déjà en état de répondre à la question : « La 33e D.I. fut-elle coupable ou victime ? »

On sait qu’après une étape épuisante de 30 à 35 kilomètres, effectuée sous le brûlant coup de soleil qui succéda au brouillard, sans repos, sans grand’ halte pour se restaurer , sans renseignements, sans prise de contact avec l’ennemi, sans engagement préparatoire précédant une bataille et orientant les esprits, sans liaisons avec des troupes encadrantes, sans coordination, dès lors, de ses actes avec les leurs, sans préparation morale à de si tragiques et si importants événements, elle se trouve avoir à passer soudainement de la pacifique colonne par quatre aux plus abominables horreurs d’un massacre sans riposte possible, sous-bois, avec tons ses canons, dont le personnel, impuissant à aider les camarades, se sacrifie héroïquement avec eux !

Le lecteur n’est-il pas également en état de répondre à la question « L’artillerie de la 33e D.I. fut elle coupable. ou victime ? » On ne nous soupçonnera pas de vouloir faire un plaidoyer pro domo, si nous rappelons à ceux – bien rares – pu l’ignoreraient, que, depuis l’apparition des canons, l’artillerie, si puissante quand elle est en position de tir, n’a pas mission de renseigner au loin ; elle va, depuis qu’elle existe, où on l’appelle, sans nulle responsabilité sur sa sécurité rapprochée, étant sans défense non seulement quand elle est en batterie, mais encore pendant qu’elle marche.

S’il y a des responsables, ce n’est donc point dans l’artillerie qu’il faut les chercher.

Or, il y en a, nul n’en doute. Il y a eu d’impardonnables fautes ; elles sont imputables à divers échelons du commandement.

Comment concilier, en effet (échelons supérieurs), la décision de déclencher une offensive décisive, capable de mettre fin aux hostilités :

Avec l’absence de tout élément poussé en avant et sur les flancs, pour couvrir ou, tout au moins pour éclairer et renseigner ?

Avec l’absence de tout choix d’un champ de bataille avantageux, à défaut duquel il fallait bien en venir à la formule désuète, vague, mais incontestablement très commode « L’ennemi sera attaqué partout où on le rencontrera ? »

La 21e D.I. allemande, qui entamait à peine sa marche, était tout à fait reposée, et l’on venait d’y prendre la soupe.Avec l’absence de toute préparation des esprits à l’idée qu’on va sûrement se battre ce jour-là et que l’enjeu est la victoire finale, le sort de la France et de ses alliés ?

Avec le silence fait, vis-à-vis des exécutants, sur tous renseignements recueillis par les reconnaissances de cavalerie de la veille ?

Comment concilier (échelons subordonnés, IVe armée comprise) les probabilités d’une telle batailleAvec les possibilités « un retard aussi important du 12e C.A. » ?

Avec la réduction à l’état squelettique de la colonne de droite, dont le rôle était essentiel ?

Avec l’absence d’un barrage, d’une reconnaissance avancée sur la route de Bertrix à Recogne, ligne droite de plusieurs kilomètres, où un simple œil humain, fût-il celui d’un garde d’écurie illettré, se fût empressé de voir et de signaler les interminables colonnes de la 21e division allemande ?

Avec l’absence des mesures de sécurité rapprochée les plus élémentaires, qui eussent décelé, à quelques pas de l’allée centrale du bois de Luchy, côté est, les petits groupes de cavaliers dissimulés (terrière les arbres et observant, sans tirer encore, rentrée de la colonne dans la souricière ?

Quoi qu’il en soit, la colonne de droite a défilé, non pendant des instants, mais pendant des heures, non à portée de canon, ce qui n’est pas rare dans les exemples de la guerre, mais à quelques pas de cette ligne de partage (trait mixte sur le croquis) qui divise la région (I) en deux domaines et sépare celui où l’on se croit chez soi de l’immense territoire, non reconnu, dont l’adversaire dispose en toute liberté (partie ombrée sur le croquis).

Couverte sur son flanc gauche, par les autres éléments du 17e C.A., la colonne n’a pu, naturellement, être menacée de ce côté.

Mais n’ayant rien ni devant elle, ni sur son flanc droit, ni derrière elle, une implacable logique va entraîner sa destruction par ces trois faces .

On croyait fermement. à la 33e D.I., que nous étions tombés dans une embuscade préparée de haute main, pour exploiter l’imprudence de notre mouvement.

La 21e D.I. allemande eût été aussi peu soucieuse de s’éclairer que la 33e D.I. française. Il y aurait eu égale surprise de part et d’autre.

Cette explication laisse d’irréductibles sceptiques si le lecteur veut bien jeter encore les yeux sur le croquis, il jugera étrange que le seul hasard ait si merveilleusement disposé les deux branches de l’étau et si heureusement réglé pour elles l’ordre de leur entrée en action, au nord, d’abord, pour empêcher tout débouché du. bois, puis au sud, pour s’opposer à tout retour en arrière ; puis, enfin, par l’est, à travers bois, pour anéantir la colonne cernée.

Voici donc un modèle de solution tactique qui eût fait donner à son auteur le premier rang, dans un examen de l’École de guerre, et il faut admettre qu’il ne fut combiné et élaboré que par le seul hasard c’est donc à juste titre, alors, que les anciens en avaient fait un Dieu.

Troublante énigme que, seuls, s’ils le voulaient, s’ils le pouvaient seraient en mesure de dissiper von der Echt, ou von Oven, ou encore le colonel du 88e R.I., régiment de tête du gros de la 21e D.I. allemande.

(Note de l’auteur : voir le renvoi 34.)

Sans faire appel à un éminent tacticien, quel simple candidat à l’École de guerre ne se rendrait compte qu'il eût été éliminé, à l'examen d'entrée, s'il avait servi un pareil dispositif d'abordage, au premier contact avec l'ennemi ?

Les règles qui forment l’A, B, C de la sécurité y sont impardonnablement violées et la sanction s’en suit : surprise et investissement par le nord, par l’est, par le sud et par le sud-ouest, non gardés.

Pas d’investissement par l’ouest, où marchait la colonne du centre du 17e C.A.

Implacable logique !

Mais, que disons nous : un éminent tacticien, fin candidat à l’École de guerre ?

Adressons-nous simplement à un collégien de 11 ans ; expliquons-lui la situation de la colonne de droite de la IVe armée et demandons-lui ce qu’il va advenir d’elle, qui défile depuis des heures en bordure de régions non reconnues, où l’ennemi a vingt chances contre une d’avoir pris des précautions.

Il répondra en son langage expressif : « Elle va se faire boulotter ».

En fait, elle a été « boulottée ».

Elle ne pouvait qu’être boulottée et l’ostracisme, mêlé de visible mépris, dont plusieurs ont frappé si longtemps ceux qui ont été mis dans la stricte obligation d’être boulottés fut une des choses les plus dures et les plus injustes qui aient pu être vues au cours de celte guerre, comme fut une des plus belles la revanche des victimes ayant survécu, qui, non sans de nouvelles et sanglantes souffrances ultérieures, indifférentes à tout ce qui n’intéressait pas le salut du pays, firent sous la conduite des Guillaumat, des Eon, des Tanant, en Champagne, en Artois, à Verdun, à Douaumont et sur presque tous les fronts actifs entre le labyrinthe d’Arras et Arracourt de Lorraine, de si glorieuses et souvent si triomphales moissons de lauriers !

Général PALOQUE