Jean-Louis Rouis

jeunesse 1822-1830 Création mai 2021

La jeunesse de Jean-Louis Rouis, entre 1822 et 1839 racontée par lui-même.

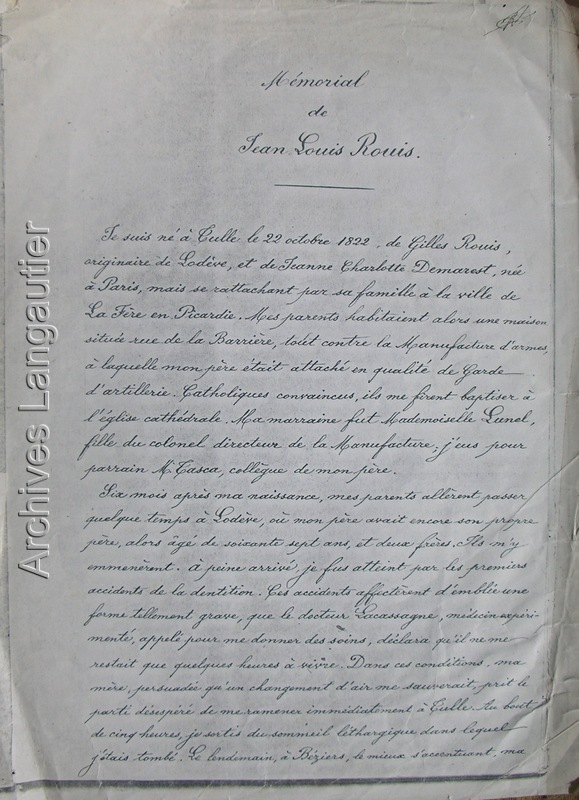

Je suis né à Tulle, le 22 octobre 1822, de Gilles Rouis originaire de Lodève, et de Jeanne Charlotte Demarest, née à Paris mais se rattachant par sa famille à la ville de La Fère en Picardie. Mes Parents habitaient alors une maison située rue de la Barrière, tout contre la Manufacture d’armes à laquelle mon père était attaché en qualité de Garde d’artillerie. Catholiques convaincus, ils me firent baptiser à l’église cathédrale. Ma marraine fut mademoiselle Lunel, fille du colonel directeur de la Manufacture ; j’eus pour parrain M. Tasca, collègue de mon père.

Six mois après ma naissance, mes parents allèrent passer quelques temps à Lodève, où mon père avait encore son propre père âgé de soixante-sept ans, et deux frères. Ils m’y emmenèrent. À peine arrivé, je fus atteint par les premiers accidents de la dentition. Ces accidents affectèrent d’emblée une forme tellement grave, que le docteur Lacassagne, médecin expérimenté, appelé pour me donner des soins, déclara qu’il me restait que quelques heures à vivre. Dans ces conditions, ma mère, persuadée qu’un changement d’air me sauverait, prit le partie de me ramener immédiatement à Tulle. Au bout de cinq heures, je sortis du sommeil léthargique dans lequel j’étais tombé. Le lendemain, à Béziers, le mieux s’accentuant, ma mère continua son voyage vers Toulouse par le canal du Midi.

En arrivant dans cette ville, j’étais rétabli. Après leur retour à Tulle, mes parents habitèrent encore pendant 18 mois la maison où j’étais né. Ils y tenaient beaucoup ; mais, en 1824, il leur fallut la quitter en raison d’un agrandissement que la Manufacture d’armes devait recevoir. Elle fut démolie l’année suivante pour faire place à un atelier d’ouvriers monteurs.

Mes parents allèrent alors s’installer rue de la Fontaine Saint-Martin, dans cette maison située en contrebas de la rue d’Alverge, et connue sous la désignation de maison Ferrie. Ce fut dans cette maison que les plus lointains souvenirs de ma vie prirent origine. Je me rappelle parfaitement comment s’y passa pour moi le 1er janvier 1 ; et j’ai toujours présent à l’esprit la décoration de notre salon avec son parquet en chêne cité, et sa vielle tapisserie à fond jaune, sur lequel se dessinaient de haut en bas entre des bandes brunes, de larges guirlandes brunes aussi.

En 1825, la nécessité de réparations imprévues nous obligea à transporter ailleurs notre domicile. Nous allâmes en conséquence demeurer de nouveau rue de la Barrière, vers l’extrémité méridionale de cette rue. La maison où nous vînmes loger se trouvait encore située du même côté que la Manufacture d’armes ; on l’appelait maison Baluze, du nom d’un boulanger qui y tenait boutique. Mon frère Alphonse Félix Jean Jérôme Rouis y naquit le 26 août 1826. La malveillance de la propriétaire et d’un voisin nous forcèrent d’en sortir peu de temps après.

À la suite de cette mésaventure, nous louâmes un appartement dans le voisinage, sur la vielle route de Souillac, au deuxième étage de la maison Tessier, qui était alors l’avant-dernière de la ville dans cette direction. Un beau jardin disposé en terrasse et en plein sud-est à la hauteur de nos chambres, séparait cette maison de la dernière, vaste édifice appartenant aux demoiselles Bédoc et portant la vénérable date de 1685. Il a disparu en 1861 pour faire place à des constructions nouvelles.

Durant l’hiver de 1828 à 1829, je payai mon tribut à la rougeole et à la petite vérole. Puis on m’envoya à l’école. Dès le début, j’y montrais de bonnes dispositions et une certaine facilité. Le maitre qui la dirigeait, M. Corne, homme intelligent et sympathique, m’y prit en affection et m’admit à suivre dans son cabinet des travaux d’aquarelle auxquels il s’adonna en limitant sa spécialité au paysage. Je pris immédiatement goût à ce genre de dessin, et je ne tardais pas à m’y livrer à mon tour. J’arrivai même à y montrer une aptitude telle, que mes parents s’intéressèrent à la développer. Malheureusement, cette aptitude fut paralysée plus tard par la direction qu’un autre professeur de dessin m’imposa.

Les occupations d’école m’absorbaient entièrement, au point que les évènements extérieurs de l’époque me restèrent à peu près inconnus. Je dois en excepter la réorganisation de la Manufacture d’armes, où mon père me conduisait les jours de congés ; l’impression produite par l’apparition de la croix de Migné, enfin les missions religieuses de 1828.

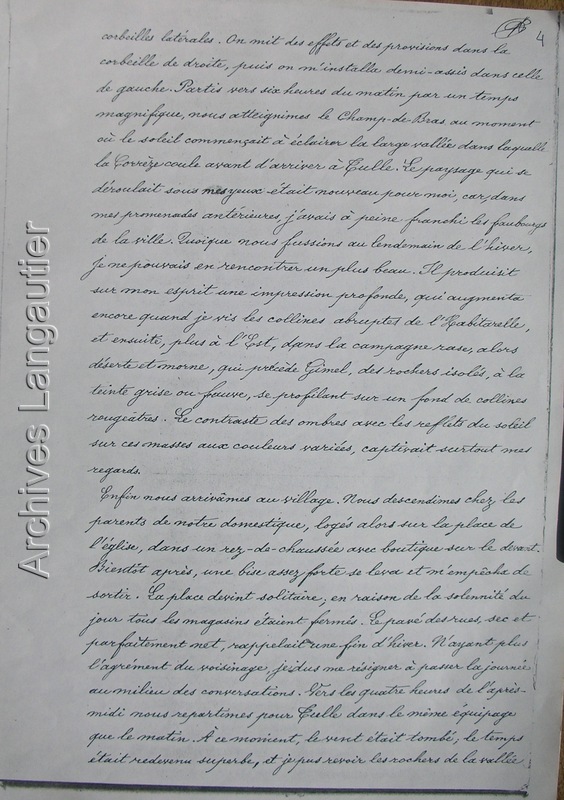

Au printemps de 1829, notre domestique qui était de Gimel, village situé à quelques lieues de Tulle, obtint de mes parents la permission de s’y rendre et, en même temps, celle de m’y emmener. Elle choisit pour ce voyage, le lundi de Pâques. En conséquence, on fit venir un âne, pourvu de deux longues

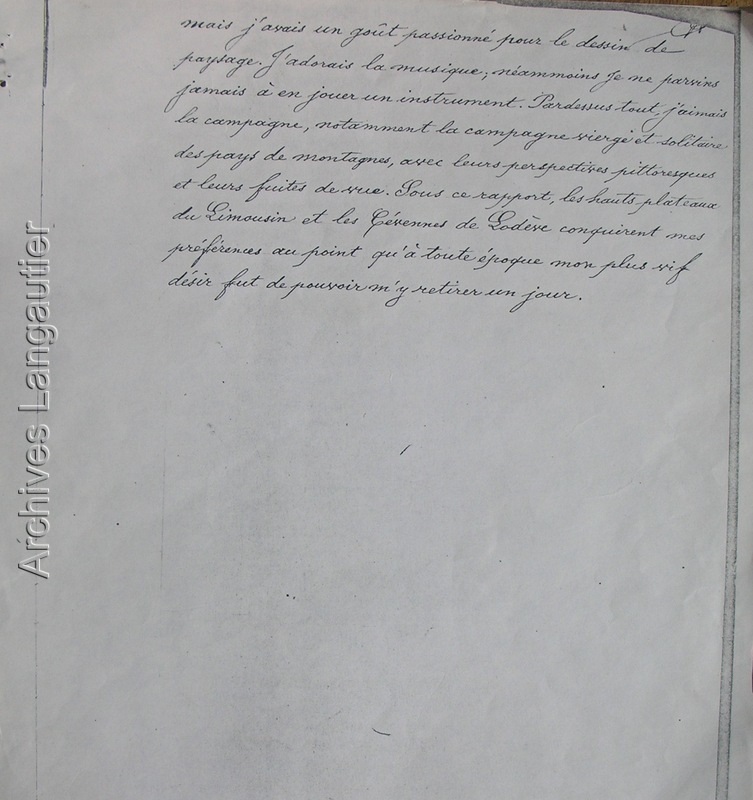

mais j’avais un goût passionné pour le dessin de paysage. J’adorais la musique ; néanmoins je ne parvins jamais à en jouer un instrument. Par-dessus tout, j’aimais la campagne, notamment la campagne vierge et solitaire, des paysages de montagne, avec leurs perspectives pittoresques et leurs fuites de vue. Sous ce rapport, les hauts plateaux du Limousin et des Cévennes de Lodève conquirent mes préférences au point qu’à toute époque mon plus vif désir fut de pouvoir m’y retirer un jour.

corbeilles latérales. On mit des effets et des provisions dans la corbeille de droite, puis on m’installa demi-assis dans celle de gauche. Partis vers 6 heures du matin par un temps magnifique, nous atteignîmes le Champ-de-Bras au moment où le soleil commençait à éclairer la large vallée dans laquelle la Corrèze coule avant d’arriver à Tulle. Le paysage qui se déroulait sous mes yeux était nouveau pour moi, car, dans mes promenades antérieures, j’avais à peine franchi les faubourgs de la ville. Quoique nous fussions au lendemain de l’hiver, je ne pouvais en rencontrer un plus beau. Il produisit sur mon esprit une impression profonde, qui augmenta encore quand je vis les collines abruptes de l’Habitarelle, et ensuite, plus à l’est, dans la campagne rase, alors déserte et morne, qui précède Gimel, des rochers isolés, à la teinte grise ou fauve, se profilant sur un fond de collines rougeâtres. Le contraste des ombres avec les reflets du soleil sur ces masses aux couleurs variées, captivait surtout mes regards.

Enfin, nous arrivâmes au village. Nous descendîmes chez les parents de notre domestique, logés alors sur la place de l’église, dans un rez-de-chaussée avec boutique sur le devant. Bientôt après une bise assez forte se leva et m’empêcha de sortir. La place devint solitaire ; en raison de la solennité du jour, tous les magasins étaient fermés. Le pavé des rues, set parfaitement net, rappelait une fin d’hiver. N’ayant plus l’agrément du voisinage, je dus me résigner à passer la journée au milieu des conversations. Vers les quatre heures de l’après-midi nous repartîmes pour Tulle dans le même équipage que le matin. À ce moment, le vent était tombé ; le temps était redevenu superbe, et je pus revoir les rochers de la vallée

sous les reflets obliques du soleil, qui déjà, se rapprochait de l’horizon. Je ne les quittais du regard qu’au moment ou un détour de la vallée les déroba à ma vue. L’impression développée en moi le matin par le paysage dont ils étaient le point essentiel de contraste, s’était reproduite et croissait à mesure que les effets du lointain se dessinaient davantage. À l’Habitarelle, je retrouvai mes parents, venus au-devant de moi. Nous y prîmes notre repas du soir ; puis nous nous remîmes en route pour Tulle, où j’arrivais tombant de sommeil, mais néanmoins bien désireux de revoir la paysage que je venais de traverser.

L’année 1829 se termina à Tulle comme ailleurs par un hiver des plus rigoureux. En une seule nuit de décembre, mon père perdit en pleine cave 300 bouteilles de vin par suite de la congélation de ce liquide. Les loups, commun à cette époques dans les vastes forêts du pays pénétraient jusque dans la ville. Un matin, à 7 heures, en ouvrant la porte de notre jardin, partout couvert de neige, je trouvai presque à mes pieds un de ces animaux, qui du reste, s’enfuit immédiatement.

Au commencement de 1830, nous quittâmes notre logement de la ville route de Souillac pour habiter rue d’Alverge, une maison récemment bâtie par notre propriétaire d’autrefois, M. Ferrière. On m’y attribua un cabinet de travail, que j’eus bientôt tapissé de paysages à l’aquarelle, genre de dessin pour lequel mon voyage de Gimel avait singulièrement développé mes dispositions. En outre, l’école de M. Corne étant uniquement destinée à l’enseignement primaire, on jugea que j’avais satisfait à cet enseignement, et on me fit entrer dans une autre école.

d’un degré plus élevé, tenue par. M. Pinardel, rue de la Barrière, en face de la chapelle des Pénitents blancs. Mon nouveau maître était un ex-séminariste encore jeune, mais malade sévère et brutal. Je m’instruisis chez lui moins par ses leçons que par l’exemple et l’assistance de mes camarades ; cependant l’atteignis en temps voulu les connaissances exigibles pour mon âge.

On me promenait beaucoup en dehors des heures de classe et les jours de congé. Cela m’exposa un après-midi à être témoin d’une scène terrible. On venait d’amener à l’entrée de la ville, par la vielle route de Souillac, le tronc d’un énorme chêne, destiné à faire la croix de la mission. Les membres de la corporation des portefaix réclamèrent l’honneur de le transporter jusqu’au chantier.

Au moment où ils voituraient cette pièce de bois sur le quai du Collège, un étourdi qui se trouvait dans le jardin de cet établissement, lança machinalement sur elle un gravier. Les portefaix s’arrêtèrent aussitôt, crièrent au sacrilège, et décidèrent d’envahir le collège, pour y faire justice des coupables. Mon père se trouvait alors avec moi sur la quai. Réuni à d’autres personnes, il parvint à calmer ces fanatiques, et, certainement, à prévenir un grand malheur. Cette triste scène me terrifia. Elle produisit le même effet, parait-il, sur tous ceux qui y assistèrent ou en eurent connaissance. D’après ce que j’entendis raconter plus tard, elle inspira de salutaire réflexions à la bourgeoisie, qui, à Tulle comme ailleurs à cette époque, était profondément divisée par la politique, et accentuait ses division avec la plus imprudent violence.

Vers le.. juillet, la population fut informée que la ville

d’Alger avait été occupée par nos troupes. Cette nouvelle fut accueillie avec enthousiasme. Elle absorba longuement les esprits, et on en suivait avec intérêt les détails, quand un évènement imprévu vint surprendre toutes les opinions. Le samedi 31 juillet, je fus de retour à l’école vers midi, comme d’habitude ; mais, au grand étonnement du maitre M. Pinardel, je m’y trouvai seul. Tout-à-coup, à midi et demi pendant que je travaillais à un devoir, nous entendîmes un tambour qui venait du centre de la ville par la rue de la Barrière en battant vivement la générale. Cette batterie ainsi que l’allure précipitée de l’homme qui l’exécutait jetèrent aussitôt la terreur partout. Sans même aller aux informations, chacun ferma sa porte, son magasin, ses volets. Les paysans venus au marché, car s’en était le jour, se hâtèrent de plier bagage et de détaler. Mon maitre, glacé d’épouvante, me renvoya chez mes parents. Sur mon trajet, toutes les rues étaient désertes ; mais, aux abords de l’hôtel de ville, des bourgeois armés se formaient en rangs. Arrivés à la maison, j’appris que tout ce que je venais de voir et d’entendre se rattachait à la chute du roi Charles X, et que, dans le but de prévenir des désordres, on avait convoqué la Garde nationale. La première impression du moment passée, les affaires reprirent leur cours, et on attendit la suite des évènements. Quelques jours après, le clergé salua le retour du drapeau tricolore par un grand service religieux, suivi d’une procession dans la ville. Derrière le dais de cette procession, figurait un vieux soldat invalide de 1792, revêtu de son uniforme, avec habit bleu à la française et à brandebourgs rouges, pantalon bleu aussi, chapeau à la Pichegru avec plumet rouge retombant, cocarde tricolore, etc.

Cette accumulation d’évènements me sembla sortir de l’ordre des choses. Jusque-là, nous avions vécu au milieu d’une tranquillité absolue ; le calme le plus parfait n’avait cessé de régner dans la ville comme à la campagne ; et les rares incidents de la rue ou de la grande route étaient à mes yeux les exceptions extrêmes dont cette situation pût être susceptible. La naïve confiance de mon âge ne m’avait pas encore suggéré l’idée de grands troubles publics ; et quand pour la première fois j’entendis qualifier de révolution le bouleversement qui venait de se produire, je consultai le dictionnaire, je réclamai des explications. Ce ne fut pas sans effroi que j’appris les détails relatifs au renversement du gouvernement établi, chose que je regardais comme immuable ; mais une fois fixé, je suivis instinctivement la marche ultérieure des faits.

Ce que je remarquais d’abord, ce fut le contraste entre le mot de révolution employé à propos d’eux et l’absence de manifestations tumultueuses. La chute de Charles X avait été accueillie avec satisfaction, mais sans enthousiasme notable. Vainement les libéraux de l’époque avaient fait promener en ville un vieux drapeau tricolore, secrètement conservé en lieu sûr à l’hôtel de ville ; vainement des émissaires politiques, habillés comme nos pères en 1789, avec habit à la française, culottes courtes, bas de soie, souliers bouclés, perruque de chiendent et tricorne avaient promené partout les trois couleurs et débité à profusion des imprimés contenant, en prose patriotique, le salut au drapeau tricolore et à la liberté puis la Marseillaise : l’enthousiasme fut presque nul.

Cette tiédeur dépendait de ce que la classe ouvrière, appartenant en presque totalité à la Manufacture d’armes, était bonapartiste. Inutile de dire que les chefs de cet établissement militaire l’étaient aussi, malgré l’extrême réserve qu’ils s’imposaient sous ce rapport. Quant aux libéraux de l’époque, on en comptait qu’un petit nombre ; et, en fait de révolutionnaires avérés, on ne comptait que l’abbé Brival, ancien conventionnel, devenu évêque du département de la Corrèze. Mais l’abbé Brival, homme éclairé, paisible respecté de toutes les classes de la société, se tenait en dehors de toute action politique.

Au milieu de ces temps agités, mon père restait impassible. Jamais je ne l’entendais parler de politique, et, très probablement il n’en parlait avec personne. En dehors de ses modestes fonctions, il s’occupait avec sollicitude de mon frère et de moi. Comme ma constitution me permettait de supporter des marches soutenues, il m’associait à la plupart de ses excursions. Il me mit ainsi à même de connaître Brive, Argentait et tous les environs de Tulle, en particulier les vallées de Souillac, du Pezat, de la Guenne, les plateaux de la Garde et de Sainte Fortunade, les montagnes de la Condamine, de Poissac et de Cornil. Ces campagnes profondément solitaires et alors couvertes de forêts antiques, de bruyères, de genêts, avaient pour moi un charme inexprimable. Je ne me lasse pas d’admirer les longues fuites de paysage ou les effets d’horizon qui s’y rencontraient. Cela m’arrivait invariablement quand, des hauteurs de Poissac, par une belle après-midi d’été, je voyais se développer de collines et de bois qui couvrait le causse vers le sud.

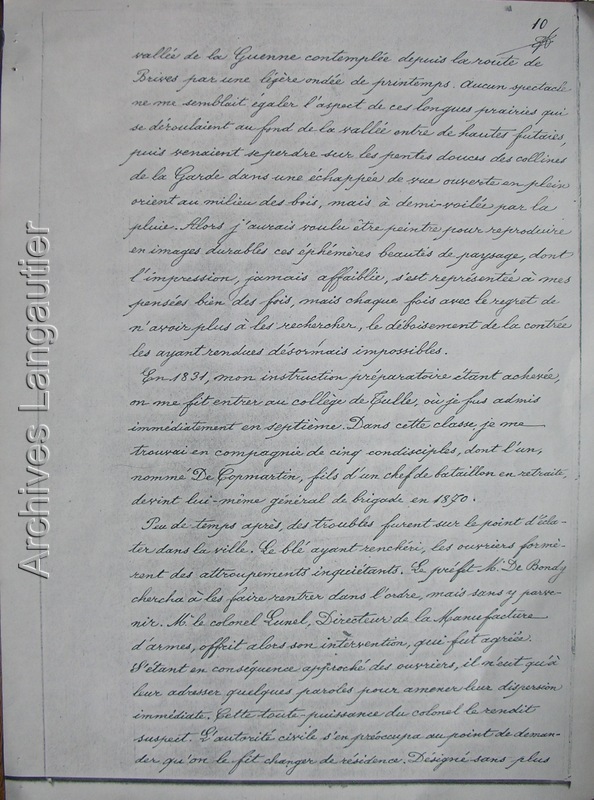

J’en dirais autant pour la vallée de la Guenne contemplée depuis la route de Brive par une légère ondée de printemps. Aucun spectacle en me semblait égaler l’aspect de ces longues prairies qui se déroulaient au fond de la vallée entre de hautes futaies, puis venaient se perdre sur les pentes douces des collines de la Garde dans une échappée de vue ouverte en plein orient au milieu des bois, mais à demi voilée par la pluie. Alors j’aurais voulu être peintre pour reproduire en images durables ces éphémères beautés de paysage, dont l’impression, jamais affaiblie, s’est représentée à mes pensées bien des fois, mais chaque fois avec le regret de n’avoir plus à les rechercher, le déboisement de la contrée les ayant rendues désormais impossibles.

En 1841, mon instruction préparatoire étant achevée, on me fit entrer au collège de Tulle, où je fus admis immédiatement en septième. Dans cette classe, je me trouvai en compagnie de cinq condisciples, dont l’un, nommé, De Copmartin, fils d’un chef de bataillon en retraite, devint lui-même général de brigade en 1870.

Peu de temps après, des troubles furent sur le point d’éclater dans la ville. Le blé ayant renchéri, les ouvriers formèrent des attroupements inquiétants. Le préfet, M. de Bondy chercha à les faire rentrer dans l’ordre, mais sans y parvenir. M. le colonel Lunel, directeur de la Manufacture d’armes, offrit alors son intervention, qui fut agréée. S’étant en conséquence approché des ouvriers, il n’eut qu’à leur adresser quelques paroles pour amener leur dispersion immédiate. Cette toute puissance du colonel le rendit suspect. L’autorité civile s’en préoccupa au point de demander qu’on le fît changer de résidence. Désigné sans plus

ample informé pour se rendre à la Direction d’Artillerie de terre de Toulon, le colonel ne put qu’obéir ; mais, dès qu’il fut arrivé à son nouveau poste, il fit valoir ses droits à la retraite, et se retira à Toulouse.

Bientôt après, une nouvelle inattendues vint faire diversion aux regrets qu’il avait laissé parmi nous. Mon père venait d’être nommé au grade d’agent principal comptable d’artillerie, avancement qu’il l’astreignait à être déplacé. Attaché d’abord à l’arsenal de Toulouse, il reçut un contre ordre, et fut dirigé à son tour sur l’arsenal d’artillerie de terre de Toulon. Cet ordre et ce contre-ordre qui, l’un comme l’autre, éloignaient mon père de la résidence du colonel, étaient-ils imposés par le service, ou bien des considérations politiques les avaient-elles suggérés ? Dans ces temps agités, toutes les suppositions avaient le champ le champ libre ; mais il eut été imprudent de chercher à savoir lesquelles étaient fondées.

Comment le colonel Lunel avait-il pu acquérir une pareille influence sur plusieurs milliers d’ouvriers ? Évidemment par son extérieur, par son caractère et par ses services d’autrefois. Constituée en athlète, doué d’une grande activité, il avait au grand complet les traits fortement accentués, l’attitude énergique, mais simple, sui subjugue, des vieux militaires de l’époque. Quoique peu communicatif et passablement bourru, il était accessible à tous ceux qui se réclamaient de lui, notamment aux plus humbles. En outre, sous son apparente rudesse, il cachait une extrême bienveillance et une inépuisable charité. Puis venaient ses longs services de guerre, ce qui n’était pas une mince recommandation pour les ouvriers de la manufacture, chauvins fieffés s’il en fut.

Après lui et mon père, il ne resta plus à la Manufacture qu’un seul de ses compagnons d’armes, M. le capitaine d’artillerie Lapène, qui s’était distingué en 1815 à la bataille de Toulouse, et qui, lui-même, nommé chef d’escadron, ne tarda pas à recevoir aussi un changement de résidence.

Mon père reçut enfin son ordre de départ. J’en fus affecté car je ne me figurais qu’aucun autre pays ne pourrait valoir celui dans lequel j’avais reçu les premières impressions de la vie. Mes parents, au contraire, depuis longtemps rebutés par la rigueur des hivers de Tulle, se félicitèrent de quitter cette résidence pour une autre plus favorisée sous le rapport du climat. En conséquence, le dimanche 5 février 1832, à neuf heures du soir, nous nous rendîmes au bureau de la diligence de Toulouse, accompagnés de la famille Ferrière et de M. Renaudin, successeur de mon père à la manufacture. Une demi-heure après, nous partîmes de ma ville natale, où je ne devais me retrouver que 28 ans plus tard et comme simple voyageur.

Le lendemain, au petit jour, nous arrivâmes au relais de Cressensac. Le ciel était clair, la température assez douce, mais le pays semblait désert et de mauvais aloi. À dix heures, nous déjeunâmes à Souillac, puis nous nous remîmes en route. Un instant le pays me sembla moins triste, grâce à la verdure des prairies situées le long de la Dordogne ; mais bientôt il reparut encore plus maussade que la matin, et la misère s’y montrait partout. À la vue de la diligence, de jeunes paysans, de jeunes filles, les uns et les autres à peine vêtus, quittaient de tout côté les travaux des champs pour implorer la charité des voyageurs. Sur le soir, il plut assez longtemps.

Ces malheureux nous donnèrent alors un navrant spectacle. Mouillés par la pluie, courant nu-pieds dans la boue, ils recevaient la moindre aumône avec une gratitude certainement inspirée par le besoin.

La fin du jour mit un terme à cette scène. Mais à Cahors où nous arrivâmes à minuit, nous eûmes à en subir un autre non moins pénible. Réduits, vu l’heure avancée à prendre notre repas du soir dans l’arrière-salle d’un café, nous nous y trouvâmes à proximité d’une table de joueurs. L’un d’eux venait de perdre à la bouillote tout ce qu’il possédait, moins la paillasse de son lit. Il en fit son dernier enjeu, et la perdit comme le reste, au milieu des éclats de rire de la galerie.

Remonté en diligence, je m’endormis profondément. Au point du jour, je me réveillai. L’aspect du pays était loin d’avoir gagné. Il pleuvait encore, mais les travaux des champs n’étaient pas suspendus pour cela, et nul ne les abandonna, nul ne vint mendier. À l’inverse de ce que nous avions vu la veille, les cultivateurs étaient tous bien vêtus et portaient des pardessus de grosse toile pour se garantir de la pluie. Dans le même but, leurs bœufs d’attelage étaient recouverts aussi d’immenses surfaix qui retombaient jusqu’à terre. Quel contraste à quelques lieues de distance !

À 10 heures du matin, nous étions à Montauban, où une attrayante table d’hôte nous attendait. Rien n’y manqua, ni l’apparition du gendarme envoyé pour vérifier les passeports, ni celle du conducteur qui, au milieu du repas, vint nous signifier d’avoir à remonter de suite en diligence, sous prétexte que le mauvais temps l’avait mis en retard. L’exhibition d’un passeport et un verre de vin nous tinrent quittes du gendarme.

Quant au conducteur, on ne le lui répondit pas. Il nous menaça alors de partir seul : on l’en laissa libre. Devant cette résolution d’achever notre déjeuner, il attendit. Enfin, nous arrivâmes à Toulouse vers 3 heures de l’après-midi, soit après 41 heures de voyage.

Nous nous arrêtâmes quelques jours dans cette ville, où nous fûmes heureux de retrouver le colonel Lunel et sa fille ma marraine. Naturellement nous en visitâmes les principaux quartiers, les monuments et la fonderie de canons. Mais l’ensemble, avec ses rues étroites, tortueuses, mal pavées, avec ses maisons d’aspect vulgaire, ne me parut pas en rapport avec le renom de la localité. Et quand j’en eux aperçu les environs privés de pittoresque, dégarnis au loin, ne me félicitai que mon père n’eût pas été appelé à y résider. Un instant mes parents craignirent que la nostalgie s’emparât de moi. Dans la persuasion qu’une lecture intéressante y obvierait ma mère me conduisit sur la place du Capitole, et m’y acheta chez un bouquiniste en plein vent une traduction française de la mort d’Abel par Gessner. Elle réussit merveilleusement ; quand j’eus lu dix lignes de cet ouvrage, je m’endormis dessus. Ce fut autant de pris sur les heures d’ennui auxquelles les circonstances me vouaient.

Le 10 février, à 1 heure de l’après-midi, nous partîmes pour Béziers, où nous fûmes rendus le lendemain matin à 4 heures. Là, il nous fallut passer la journée et la nuit pour avoir des places dans la diligence de Lodève, ville natale de mon père, qui se proposait d’y passer une dizaine de jours.

Grâce à ce délai forcé et à un superbe soleil, nous parcourûmes la ville et ses environs immédiats.

L’admirable vue dont on y jouit dans toutes les directions me consola un peu de l’impression défavorable que les environs de Toulouse avaient développée en moi. Toutefois la campagne laissait à désirer. Descendus là où s’élève aujourd’hui la gare de chemin de fer, nous ne trouvâmes que des landes sablonneuses, couvertes d’huitres fossiles et de buissons. À quelques lieues, vers le sud-ouest, entre deux collines, on me montra une nappe bleuâtre étincelante : c’était là que j’apercevais pour la première fois. Mais ce qui me frappa la plus, ce fut une immense fresque peinte dans un carrefour de la ville sur le flanc d’une maison, et dont le sujet était Moïse faisant jaillir du mont Sinaï l’eau d’une petite fontaine publique.

Le jour suivant, 12 février, à 5 heures du matin, nous nous mîmes en route pour Lodève. Le temps était clair mais glacé par la bise. Bientôt le froid devint tel, que deux commerçants juifs de Toulon, MM. Sylvestre, qui voyageaient avec nous, en furent incommodés et durent s’arrêter à Bédarieux. Vers une heure de l’après-midi, le vent tomba, la température se radoucit. À trois heures, nous arrivâmes au relais de Lunas, où nous trouvâmes un ami de mon père, qui y faisait le commerce du charbon de pierre. Sur le conseil de cet excellent homme, je gravis à pied la côte que nous devions prendre au sortir du village. Je parvins ainsi, mais seul, au faîte avant la voiture, et je profitai de mon avance pour jeter un regard sur les environs. En me retournant vers la vallée de Vasplongue, j’aperçus au nord-ouest une immense perspective de montagnes, dont les plus lointaines renvoyaient en reflets lilas, sous un ciel magnifique, les rayons déjà déclinants du soleil.

Un instant, il me sembla que ce ciel d’au-delà était celui de ma ville natale, de ses vallées, de ses admirables horizons ! Ce qui éveillait surtout cette idée en moi, c’était l’aspect sombre, usé, morne du pays où je me trouvais. Mes impressions allaient bon train, et Dieu sait où elles en étaient quand un gai refrain du postillon m’avertit qu’il fallait reprendre ma place dans la diligence pour descendre la côte vers Lodève. Au bas de la descente, près du four à chaux de Campestre, nous étions attendus par les deux frères de mon père, mes oncles Pierre Rouis son ainé, et Jean Rouis son cadet, accompagnés de leurs fils ainés, Casimir et Jean. Nous mîmes pied à terre, et, à la nuit tombante, nous arrivâmes avec eux à Lodève.

Cette fois, je pus lier connaissance avec mon grand-père paternel, qui me reçut avec les plus grands témoignages d’affections. Malgré ses 77 ans d’âge, il avait conservé intacts tous ses souvenirs, toutes ses facultés. Ses entretiens, portant presque constamment sur les temps d’avant 1789, m’intéressaient beaucoup. Il avait du reste gardé non seulement les coutumes, mais encore la tenue de l’ancien régime : culotte courte, bas noirs, souliers à boucles, chapeau tricorne, chevelure à queue, etc. Sous ce rapport, il était un des derniers et bien rares représentants de l’époque à laquelle ses meilleures années s’étaient écoulées.

Le dimanche suivant, 19 février, nous nous rendîmes à pied avec lui, mes oncles et une partie de leurs familles au hameau d’Ambairain, d’où feu sa femme était originaire. Bien souvent, il en avait fait le chemin ; mais il avait tenu à la revoir une dernière fois avec ses trois fils et avec ceux de ses petits-fils qui étaient en état de le suivre. Nous y fûmes reçus par ses parents d’alliance. La journée était belle et tiède, le panorama splendide. Toutefois, ce n’étaient plus le ciel ni les environs bien aimés de ma ville natale, et sans une partie de boules qui absorber mon attention, de poignants regrets se fussent emparés de moi.

Le 24 février au matin, nous quittâmes Lodève pour nous rendre directement à Toulon. Nous ne nous arrêtâmes à Montpellier que le temps nécessaire pour souper. Mais le lendemain à Nîmes, nous dûmes attendre depuis 5 heures du matin jusqu’à 1 heure de l’après-midi le départ de la diligence de Marseille. Cela nous permit de jeter un coup d’œil sur les monuments de la ville. Cependant nous ne pûmes visiter les arènes, dans lesquelles on avait cantonné une batterie d’artillerie, en prévision de troubles politiques qu’on avait lieu de redouter. À 3 heures du soir, nous franchîmes à pied le pont suspendu à Beaucaire, à la construction duquel on travaillait encore. Notre repas du soir s’effectua à Orgon. Remonté en diligence, je m’endormis pour ne me réveiller que le jour suivant à 7 heures du matin, moment où nous arrivâmes à Marseille. Obligés encore de séjourner dans cette ville jusqu’à 9 heures du soir, nous y descendîmes à l’hôtel des Méduses, situé sur le cours Belzunce, un peu en aval de la rue Nationale, juste en face du bureau attribué à l’état-major de la place. Toutefois, nous passâmes l’après-midi au fort Saint-Jean, chez un vieil ami de mon père, M. le capitaine d’artillerie Bourgeois. Je ne conçus pas de Marseille une très haute idée. Il m’y parut qu’à côté de quartiers magnifiques il s’en trouvait de bien vilains, manquant d’air et de lumière. L’ensemble laissa d’ailleurs à désirer profondément sous le rapport de la propreté, la plupart des rues y étaient souillées d’immondices, et leurs ruisseaux d’écoulements charriaient les plus dégoutantes ordures vers le port, où elles développaient l’infection.

Les quais, à peine larges de trois à quatre mètres à cette époque, étaient mal pavés, délabrés. Quant aux monuments, je n’y remarquai que l’arc de triomphe, récemment achevé.

À Nîmes, j’avais vu pour la première fois une batterie d’artillerie ; à Marseille, depuis les fenêtres de notre hôtel, j’assistais pour la première fois au début de la retraite, battue à 7 heures du soir par les tambours du 62e régiment d’infanterie de ligne. Deux heures après pour Toulon, notre dernière étape, où nous fûmes rendus le lendemain lundi 27 février à 6 heures du matin. Pendant que la diligence stationnait à la porte de France (l’ancienne, située sur la place Saint-Roch, à l’ouest de la caserne du jeu de paume) pour se soumettre à la visite des employés de l’octroi et du portier-consigne, deux lieutenants de cuirassiers engagèrent dans les termes les plus grossiers une discussion violente avec ce dernier à propos de leurs feuilles de route. Cette scène impressionna tellement mon jeune frère déjà affaibli par le voyage, qu’il fut immédiatement pris d’accidents nerveux vers l’estomac, et qu’aussitôt après notre arrivée au bureau de la diligence, sur la place au Foin, ma mère dut le conduire dans le petit hôtel des Trois mulets, qui existait à proximité, là où s’élève aujourd’hui la caserne de la gendarmerie départementale. Au bout de quelques heures, mon frère devint transportable, et nous pûmes nous installer provisoirement dans un appartement meublé, au second étage d’une maison située rue La Fayette, n° 40, au coin de la rue Roche.

L’état de mon frère ayant empiré, nous nous trouvâmes dans le plus grand embarras. Inconnus dans la ville, dépourvus de domestiques, et mon père étant absorbé jour et nuit par la prise en charge d’un immense matériel d’artillerie, force fut de m’utiliser dans les détails du ménage.

Mes parents durent demander de Lodève un neveu et une nièce, dont le concours mit un terme à une partie des complications survenues. Au bout d’une quinzaine, mon frère commença à se rétablir. En conséquence, le dimanche 18 mars 1832, on me fit entrer au collège de la ville en qualité d’élève de septième. Le principal du collège de Toulon était alors M. Sifray, homme bienveillant et distingué. Originaire du département du Lot, il m’accueillit en compatriote, et me traita toujours comme tel. Mon professeur, M. Guiraud, franc natif de la localité, prenait le plus grand soin de notre instruction ; en peu de temps, je devins un de ses premiers élèves. De plus, avec l’autorisation de M. Desfougères, recteur de l’académie d’Aix, dont le collège de Toulon dépendait, je fus admis à la classe de dessin, dirigée par un habile professeur, du pays également, M. Letuaire. Mais là, sans consulter mes goûts, on m’occupa de suite à reproduire au crayon noir des têtes et des modèles de nu, genre d’études auquel mes dispositions me portaient peu. Je tentai de réclamer ; pour toute réponse, on me donna à entendre qu’il fallait débuter par là et je dus me le tenir pour dit.

Au milieu de ces incidents et de mes travaux scolaires, il me restait peu de loisirs. J’en eus cependant assez pour me faire à mon nouvel entourage et au pays. La ville, comme semble de constructions, ne me déplaisait pas. Au fond, elle différait peu de Tulle ; elle était seulement mieux bâtie et mieux pavée. Cependant, je la trouvais bruyante, encombrée et d’une malpropreté révoltante. La langue provençale qu’on y parlai presque partout, ne constitua pour moi ni un motif d’aversion ni une difficulté, car elle se rapprochait beaucoup du patois

limousin que je parlais moi-même. Sous le rapport de la nourriture, je m’accoutumai sans peine à l’emploi de l’huile au lieu de beurre dans la préparation des aliments, mais j’éprouvai une répugnance insurmontable pour la substitution du lait de brebis au lait de vache, auquel j’étais habitué depuis mes premières années et qui était introuvable à Toulon. Ce qui me frappa le plus dans ma nouvelle résidence, ce fut la constitution vigoureuse des habitants et leur tenue soignée, avec laquelle contrastait singulièrement la rudesse exceptionnelle de leur ton. Nos relations de société furent d’abord limitées aux familles de quelques collègues de mon père, les uns associés à ses travaux de bureau, les autres dispersés dans les forts du voisinage. Peu à peu, elles s’étendirent, mais bien lentement par suite de l’obligation où nous fûmes, deux mois après notre arrivée, d’aller comme les prédécesseurs de mon père, loger dans l’arsenal auquel il était attaché.

Cet arsenal, alors situé au nord de la ville, contre l’enceinte élevée sous Louis XIV, commençait dans un bastion, et s’étendait au sud jusqu’aux maisons de la rue La Fayette, entre le haut de la rue Roche à l’est, et la rue Fougassière à l’ouest ; et il descendait même jusqu’à la rue La Fayette de ce côté. Le périmètre dans lequel il était compris était celui de l’ancien couvent de Sainte Ursule, devenu propriété nationale sous la révolution. Primitivement, l’entrée en avait été établie au nord de la rue Roche, suivant l’axe de cette rue ; mais, durant l’année 1832, on la transféra dans la rue La Fayette, vis-à-vis de la maison formant l’encoignure orientale de la rue des Beaux esprits. L’église et les autres bâtiments du couvent servaient de salles d’armes, de magasins et de bureaux ;

Des hangars et des ateliers y avaient été ajoutés à diverses époques, de façon à laisser subsister de vastes cours, dans lesquelles on avait mis en dépôt de nombreuses pièces d’artillerie de tout calibre. Anciennes ou nouvelles, ces constructions étaient vulgaires et disparates. L’église, qui longeait la rue Fougassière, avait subie des remaniements au point d’être devenue méconnaissable. Le bâtiment central du couvent, long édifice à deux étages, ayant une façade en plein midi, commençait au nord de l’église puis se développais en équerre par rapport à celle-ci, soit à l’ouest et à l’est. À l’angle sud-est de ce bâtiment, deux vignes d’un diamètre colossal s’étalaient sur d’immenses treillages horizontaux. L’une, placée au midi était surmontée d’un vieux cadran solaire reproduisant l’image et la devise du Roi-Soleil. Au-dessus de l’autre vigne, en plein Est, on avait tracé en 1812 un second cadran du même genre, avec l’inscription « Fugit irreparable tempus ». Pour compléter la triade, un troisième cadran, peint en 1808, sur la façade méridionale du bâtiment, avec l’inscription « vita fugit ut umbra », faisait pendant vers l’ouest au cadran du Roi-Soleil. Sous le premier treillage, un petit bassin à jet d’eau rappelait l’existence d’un parterre depuis longtemps disparu. Dans le haut de la cour principale, à peu près au centre du bastion, se dressait, sur deux tiges un immense laurier d’Apollon, que de vieilles dames, élevées dans le couvent sous l’ancien régime, venaient revoir quelquefois. Enfin, une haie intérieure de cyprès touffus, hauts de 12 à 15 mètres, et par conséquent plus que séculaires, bordait l’établissement au nord et à l’Est.

Ce fut au milieu de cet ensemble que je passais, huit années durant, la fin de mon enfance et ma première jeunesse. Nous y occupions une petite maison d’un étage, située à l’ouest de la cour principale, par le travers du grand laurier. Bâtie à l’époque de la première république et dans les conditions les plus modestes, cette maison comprenait six pièces, exposées en plein est. Sur le devant le rez-de-chaussée était ombragé par une vigne que soutenait un treillage horizontal, deux petites plates-bandes complétaient la décoration. Nous avions donc pour nous le grand air, une tranquillité relative et la vue des montagnes qui s’élèvent au nord de la ville. Cependant, nous nous sentions grandement isolés. Pour remédier à cet inconvénient, nous recourûmes aux promenades. Mais, au lieu des riantes vallées de mon pays natal, au lieu de leurs landes diaprées de bouillons-blancs et de digitales fleuries, nous n’avions ici que la grande route poudreuse, les champs d’oliviers et des câpriers avoisinant les glacis de la ville, ou les marais de la Rode et de Castigneau. À peine osions-nous porter nos pas jusqu’à la presqu’ile de Lamalgue ; alors inhabitée, aride et rendue plus triste encore par ses sentiers et ses plantations dévastés, par le feuillage terne et blafard de leurs haies de lyciet. Pour comble de malheur, nos promenades étaient gênées le dimanche par la clientèle des guinguettes, qu’on rencontrait partout ; des scènes d’ivrognerie, des batailles, des duels nous empêchaient souvent de les continuer.

Les jeudis n’offraient pas cet inconvénient. Ces jours-là, ma mère m’emmenait dans de rustiques sentiers de la montagne ou au bord de la mer, et m’y faisait récolter dans les trous des murailles ou sur le sable, de petits coquillages qu’elle triait ensuite avec soin pour les classer ensuite à sa guise dans des boites spéciales. Elle arriva ainsi à développer en moi le goût de la conchyliologie et à faire de cette science le sujet de mes meilleures distractions.

Mon père, d’autre part, m’associait fréquemment à ses excursions pour le service par terre et par mer. J’appris ainsi à connaître les remarquables constructions du fort Lamalgue, du fort d’Artigues, de la Grosse-tour, la batterie de Sainte-Marguerite, avec con vieux château féodal et sa tour phocéenne, les pittoresques quartiers des Sablettes et du cap Sépet. Cette dernière excursion, effectuée dans un très petit bateau me valut l’occasion de lier connaissance avec le mal de mer, grâce à un coup de Mistral qui nous surprit au retour, par le travers de Saint-Mandrier.

Mon père n’oublia pas non plus le jardin botanique de la ville ; il m’y conduisit assidûment et m’y forma à l’étude des plantes, genre d’étude auquel je ne restai pas indifférent et dont le résultat me fut d’une grande utilité plus tard.

Notre entourage immédiat ne contribua guère à atténuer l’isolement dans lequel nous étions tombés, moi surtout. D’ailleurs, à mon âge, j’avais peu de chances e voir quelqu’un prendre sous ce rapport quelque initiative en ce qui me concernait. Un vieux collègue de mon père cependant, M. Capon, entré au service en 1792 comme soldat de l’armée du Var, voulut bien m’intéresser à ses souvenirs. Il avait tenu garnison à Toulon avant et après le siège de cette ville en 93, et les récits qu’il me fit sur cette période de sa vie m’aidèrent beaucoup à me familiariser avec ma nouvelle résidence.

La fin de cette première année, si tourmentée pour moi, se liquida néanmoins à mon avantage. J’obtins au collège un second prix et divers accessits. L’ouvrage que je reçus en prix était parfaitement en rapport avec les idées nationales du moment ; c’était « Le contrat social » de J.J. Rousseau.

Puis vinrent les vacances, avec un devoir immense et imprévu de corrigés de français et de thèmes latins, à faire pendant leur durée. J’expédiai ce devoir au plus vite, dans l’espoir d’arriver à un temps de repos. Ce temps arriva, mais il ne me valut ni délassements ni distractions. Des troubles politiques survenus à Marseille et présumés imminents à Toulon, motivèrent des qui ne permirent pas à mon père de s’absenter un instant. Pour comble de malheur, j’étais poursuivi par la crainte d’avoir dès ma prochaine entrée en sixième, l’obligation d’apprendre le grec, langue dont l’étude m’épouvantait, j’ignore pourquoi. J’obtins de mes parents qu’ils agiraient auprès du recteur afin que je fusse dispensé de cette étude ; mais j’avais compté sans mon futur professeur M. Mourard. Bâti en athlète, doué d’une voix formidable et de l’énergique accent de Tarascon, dont il était originaire, M. Mourard, véritable patriarche quant au fond, nous inspirait la plus respectueuse terreur. Dès la première classe, il nous donna un devoir de grec. Naturellement, je ne protestai pas ; je fis même de mon mieux pour me tirer d’affaire ; je fis si bien, que mon devoir fut jugé supérieur à celui de mes camarades, dont le nombre dépassait 40. Ce faible succès ne fut pas sans me surprendre, mais il m’enhardit ; au lieu d’avoir désormais le grec en aversion, j’y pris goût, au point d’être constamment classé en première ligne pour cette langue, non seulement en sixième, mais aussi dans toutes mes classes ultérieures.

Au printemps de l’année 1833, une épidémie de dysenterie se déclara. Je lui payai mon tribut ; mais malgré l’intensité des accidents qui m’étaient survenus, j’eus le bonheur d’arriver à la guérison.

Comme néanmoins ma convalescence marchait ave lenteur, mes parents cherchèrent à l’activer en me faisant faire des excursions par mer, afin de m’éviter la fatigue de la marche. La plus notable de ces excursions eut lieu le dimanche 19 mai, en compagnie de mon père, et nous conduisit à passer la journée dans les environs de la Seyne. Dix jours plus tôt, elle aurait pu n’être pas sans danger. En effet, le 9 mai, deux frégates américaines, dont l’une nommée « United States » portaient le pavillon du commodore Brauner, étaient venues mouiller entre le fort de l’Aiguillette et la Gross-tour. Aussitôt après, la frégate du commodore salua le pavillon français par vingt et un coups de canon. Mais, par une méprise inconcevable, cette salve fut exécutée avec des canons chargés à boulet. Les projectiles ainsi lancés fortuitement et sans direction arrêtée atteignirent, les uns, le vaisseau français le Triton, les autres, la batterie basse située au nord de la Grosse-Tour, et la démantelèrent en partie.

De la Seyne, nous nous rendîmes à pied vers neuf heure du matin au fort Balaguier, par un sentier qui longeait la mer. Cela nous donna l’occasion d’entendre l’excellente musique de la frégate « United States », encore mouillée à proximité du fort de l’Aiguillette. Nous pûmes distinguer dans le morceau qu’elle jouait à ce moment un sol de basson exécuté avec un talent remarquable.

À Balaguier, ma distraction fut de fouiller le rivage dans un but facile à comprendre. Je n’y trouvai qu’une coquille fossile, dénommée Pecten Acceticosta, perdue au milieu des galets.

Dans le courant du mois d’août, je vis préparer le matériel d’artillerie d’un corps expéditionnaire destiné à aller prendre possession de la ville de Bougie en Algérie. Le samedi 31 août, le colonel de Lamoricière, accompagné du caïd Kabyle El-Médani, vint visiter ce matériel et fit remettre à ce chef des armes françaises, notamment un fusil de précision. Le lundi suivant, j’assistai à l’embarquement du corps expéditionnaire, opération qui commença à 6 heures du matin dans l’arsenal de marine. Je passai péniblement les vacances. Mes parents, retenus par leurs obligations ne purent me promener que rarement, de plus, pour m’empêcher de tomber dans le désœuvrement, ils me firent donner des répétitions de français par M. Mourard et de dessin par M. Letuaire. Les premières ne durèrent qu’un mois et me furent profitables ; mais les répétitions de dessin n’aboutirent qu’à m’épuiser.

Année 1833-1834

Dans la classe de cinquième, dirigée par M. Gimelli cadet, nous étions 34 élèves. Je devins de beaucoup le premier, surtout pour l’histoire ancienne, dont l’étude était attribuée à cette classe, et pour la latinité.

Je trouvai dans mon nouveau professeur un homme juste, bienveillant, qui sut m’encourager. Mes succès en histoire furent d’ailleurs rendus faciles par les moyens dont je pouvais disposer. J’avais notamment pour me guider, le grand ouvrage de Rollin, ceux de Cayx et Poirson, l’Univers pittoresque, et, plus particulièrement, un livre presque ignoré, écrit par le Père Paulian, sous le titre « Antiquité des temps révélée ». Ce livre m’avait été remis à titre de souvenir par M. Charles, garde d’artillerie au fort Lamalgue.

En elle-même, l’année s’écoula pour moi sans la moindre diversion à mes travaux. Toujours par suite de mesures imposées par le service, mon père, devenu l’homme indispensable de la Direction d’artillerie de terre, avait bien rarement le loisir de nous en procurer. Les circonstances, d’ailleurs, ne justifiaient que trop ces mesures. Ainsi, au mois d’avril, au moment où des insurrections contre le gouvernement éclataient à Lyon et à Paris, des troubles analogues devaient se produire à Toulon. Informées à temps, les autorités de cette ville prirent des dispositions pour les réprimer. En conséquence, mon père reçut deux nuits de suite, l’ordre de livrer des canons et des munitions à des patrouilles d’artillerie, qui fouillèrent longuement la ville, et à des détachements de canonniers, qui restèrent de piquet dans les cours de la Direction. Devant ces démonstrations, les conspirateurs s’abstinrent ; mais l’autorité fut forcée de rester sur ses gardes, et de s’assurer le concours permanent de ses agents.

peintre décorateur à l’Arsenal de Marine, m’associa à de nombreuses excursion pour le dessin de paysage. En outre, le dimanche 7 septembre, nous allâmes visiter le village de la Garde. Nous y revîmes l’excellent M. Charlot, qui, récemment retraité, s’y était retiré. Il y mourut peu de temps après

Année 1834-1835

En quatrième, j’eus comme professeurs : M. Marin pour les études grammaticales, et M. Rame pour l’histoire. Notre effectif s’était réduit à 16 élèves. Malgré notre bon vouloir, aucun de nous ne dépassa la moyenne. Écrasés de devoir écrits et de leçons orales, nous n’arrivions pas à disposer du moindre loisir, pas même un moment de liberté pour les simples convenances de la vie. À peine trouvâmes-nous le temps de nous préparer à notre première communion, qui eut lieu à l’église cathédrale le jeudi 18 juin 1835, jour de la Fête-Dieu, après que nous eûmes été initiés à l’instruction religieuse par deux prêtres du plus grand mérite, les abbés Chabot et Thiers, attachés à cette église, le premier en qualité de curé, le second comme vicaire.

Au nombre de mes condisciples, je comptais alors le fils d’un chirurgien aide-major de l’armée de terre, Guyon-Vernier, qui un peu plus tard, s’engagea comme simple soldat dans le corps des Spahis Algériens, et devint général de division. Qu’elle que fut sa position, il n’oublia jamais nos relations de collège, et ne cessa de se montrer pour moi un ami sincère et dévoué.

Le vendredi saint, 17 avril 1835, une Dame obtint de visiter en compagnie de ma mère et de moi la collection de conchyliologie appartenant à Monsieur D. C. Fontenay, capitaine d’artillerie sous les ordres duquel était mon père. Cette collection, formée surtout de coquilles vivantes, comprenait un nombre considérable d’espèces méditerranéennes et exotiques,

les unes et les autres représentées par des exemplaires de premier choix, et très régulièrement classées. L’intérêt qu’elle excita en moi fut tel, que M. Fontenay devina mon goût pour la conchyliologie, et m’engagea à me former moi-même une collection. Je suivis immédiatement ce conseil, à la grande satisfaction de ma mère qui m’aida de son mieux à le réaliser. Les exemplaires qu’elle me procura à cette époque constituèrent le fond de ma collection, et y furent toujours remarqués.

Au milieu des diversions agréables que les circonstances me créaient ainsi, une grande calamité publique vint rendre sinistre pour notre ville de résidence l’année 1835. Le 12 juin, l’épidémie de choléra-morbus qui régnait depuis quelque temps à Marseille, se déclara inopinément à Toulon, et ne tarda pas à y sévir avec la plus extrême violence. Au commencement de juillet, mon père en éprouva les premiers symptômes, mais parvint à se rétablir promptement. Le 8 juillet au matin, ma mère fut atteinte à son tour ; le 15, à midi et demi, elle rendait le dernier soupir. Sa mort fut pour moi un coup terrible ; je ne m’en consolai jamais. En toute chose, ma mère avait été ma providence bien aimée ; et malgré ma jeunesse, je ne pus m’empêcher de pressentir que l’absence de sa direction influerait profondément sur le cours ultérieur de ma vie.

Au moment où ce malheur nous survint, l’épidémie avait atteint une intensité inouïe. Le 12 juillet, elle avait déjà fait 1 800 victimes sur une population de 34 000 habitants. Vainement des mesures de salubrité avaient été prises dès le début ; elles étaient d’ailleurs rendues insuffisantes par le manque d’eau courante. On chercha à les compléter en modifiant l’atmosphère au moyen de grands feux, et en y développant des ébranchements par coup des canons. À cet effet, le 9 juillet, la direction d’artillerie de terre distribua à la ville des fascines et des tourteaux goudronnés qu’on brûla dans tous les quartiers en pleine rue et sur les édifices publics. Le lendemain, deux canons de 8, amenés l’un sur la place d’Italie, l’autre sur la place Saint-Roch, tirèrent de quart d’heure en quart d’heure toute la journée ; le vaisseau amiral ancré dans le port et le vaisseau stationnaire de la rade en firent autant. Mais ces moyens restèrent inutiles.

On avait supprimé les sonneries des cloches pour ne pas ajouter aux angoisses de pour conduire les morts au cimetière ; et même à la date du 10 juillet, le nombre en devint insuffisant au point que le Maire de la ville, M. Guieu, vint demander en personne à la Direction d’artillerie de terre, une prolonge destinée à faciliter le service.

Le 17 juillet, la population atterrée fut invitée par Monseigneur Michel, évêque de Fréjus, à assister à une procession solennelle, pour prier Dieu de mettre un terme au fléau. Monseigneur Michel avait transporté son siège épiscopal à Toulon dès que l’épidémie avait pris un caractère grave. Toute la population se rendit à cette invocation suprême ; la procession commencée à 1 heure de l’après-midi, se termina vers 9 heures du soir. L’évêque y officia ceint d’un silice et les pieds nus.

Bientôt, l’épidémie parut stationnaire. Une grande partie des habitants s’enfuit dans la campagne ; les magasins se fermèrent presque tous ; les rues devinrent désertes. Enfin, le samedi 25 juillet, un orage formidable éclata sur la cille dans la soirée : à partir de ce moment, les atteintes du fléau diminuèrent progressivement de fréquence et d’intensité.

Malgré cela, dans la matinée du dimanche 2 août, je commençai, moi aussi, à les ressentir.

Un médecin appelé le lendemain trouva mon état inquiétant, et me prescrivit quinze gouttes de laudanum à prendre dans une infusion de tilleul, à raison d’une cuillérée à bouche d’heure en heure. Ce remède fut souverain, le jour suivant j’étais hors de danger, et à la fin de la semaine les accidents avaient disparu. Ma convalescence, toutefois, fut extrêmement longue ; pendant 18 mois je conservais un affaiblissement du système nerveux, avec une impressionnabilité excessive, troubles vers l’estomac, disposition à la défaillance morale, et défaut d’aptitude pour le travail. Si, au moins, nous avions pu trouver quelque diversion au dehors ! Mais la désolation et le deuil étaient partout ; on ne se recherchait pas, on se fuyait. Seuls, deux collègues de mon père, MM. Chamereau et Dencausse, ainsi qu’un notable industriel M. Arférand, avec lequel mon père état en relations, nous témoignèrent une sympathie dévouée. M. Arférand poussa l’obligeance jusqu’à nous recevoir le 5 et le 6 septembre dans la propriété qu’il possédait au-dessus du Pradet, en pleine perspective du débouché de la grande rade sur la haute mer. Le 13 septembre, un autre ami de mon père, M. Arnoux, nous reçut à son tour dans sa maison de campagne, située à l’ouest de la Rivière-neuve. Nous eûmes le bonheur d’y apprendre que l’épidémie, après avoir continué à décroitre, était considérée comme terminée depuis la veille. Le nombre des décès qu’elle avait occasionnés pendant trois mois de durée s’élevait à 2 400 sur une moyenne de 27 000 habitants.

Quelques jours après, mon père nous prévint qu’il avait obtenu l’autorisation d’aller passer un congé de deux mois à Lodève, dans le but d’atténuer par un déplacement momentané les conséquences physiques et morales que l’épidémie avait eues pour nous. Il comptait en outre, profiter de ce congé pour mettre une partie de sa fortune à l’abri des incertitudes politique en l’immobilisant par l’achat d’une maison de ville ou d’une propriété rurale. Nous partîmes à cet effet le vendredi 25 septembre à neuf heures du soir ; nous arrivâmes à Lodève le lundi suivant 28 septembre, à 6 heures du matin, après un voyage qui ne fut pas sans inconvénient pour moi, car, à Montpellier, dans le courant de la soirée, je fus pris d’une dyspepsie nerveuse avec dépression morale extrême.

À Lodève, je trouvais mon grand-père et tous nos parents, qui nous firent le meilleur accueil. Mais les distractions m’y manquèrent, et le mauvais temps y fut presque continuel. À peine nous permit-il quelques excursions dans les chemins antiques de Saint-Martin, aujourd’hui transformés ou disparus, à Ambairain, à Soumont et à Grésac, dans la vigne de mon aïeul. En novembre, mon père, qui était allé à Tulle pour affaires, fut surpris au retour par le froid et faillit contracter une fluxion de poitrine.

Dès qu’il fut rétabli, il acheta au quartier de Montplaisir, au milieu de sites pittoresques, une propriété rurale de belle apparence, où il espérait se retirer un jour. Mais cette propriété, après avoir couté fort cher, ne lui donna que des mécomptes. Enfin, le lundi 30 novembre, nous reprîmes le chemin de Toulon. À Marseille, où nous dûmes séjourner, je ressentis durant toute une après-midi les mêmes accidents de dyspepsie qu’à Montpellier, lors de notre voyage d’aller.

Le 3 décembre, nous arrivâmes à Toulon. La ville me semblait dégarnie, languissante ; moi-même je m’y retrouvai encore bien affaibli.

1835-1836. Malgré cela, je repris immédiatement mes études dans la classe de troisième, ou nous figurâmes au nombre de 17 élèves. Pour comble de malheur, j’eus à répondre aux obligations imposées par trois professeurs, savoir M. SIetti (lettres), M. Coste (histoire), M. Eydoux (mathématiques élémentaires). Dans les premiers jours, je craignis de rester insuffisant, et c’est ce qui eut lieu un moment pour les lettres ; mais je ne tardai pas à me relever, et je devins supérieur à mes camarades pour les mathématiques et pour l’histoire naturelle. Ici, il y avait en trop l’extension donnée à la prosodie latine et les récitations de latinité qui nous prenaient un temps considérable. Et quand vinrent les vacances, je vis arriver une avalanche de devoirs à effectuer pendant leur durée, sans direction, sans contrôle. Ces devoirs consistaient à copier chaque jour plusieurs pages de prose française empruntées à des ouvrages ignorés de critique littéraire ou de morale. De toutes les besognes, c’était celle qui me répugnait le plus.

Après en avoir pris connaissance, mon père m’engagea à faire table rase, afin que je pusse retrouver pendant la suspension de mes études le calme et la tranquillité indispensables à mon rétablissement. En outre, il me multiplia les occasions de passer à la campagne la meilleure partie de la saison. En dernier lieu à la veille de reprendre ma scolarité, un ami de la famille, M. Azan père, chef d’une fonderie, nous conduisit à sa propriété de Loubère, près de Bormes, et me mis ainsi à même d’apprendre le charme d’un séjour au milieu des campagnes vierges de la Provence.

1836-183 ? En novembre 1836, je passai en seconde, où je me retrouvais sous la direction de quatre professeurs, qui étaient M. Gimelli ainé pour les lettres, M. Coste pour l’histoire, M. Rusterucci pour les mathématiques, et M. Archambauld pour la chimie. M. Gimelli ainé était un professeur parfait ; mais son extrême sévérité, son ton dur, toujours comminatoire, enfin ses clameurs à la moindre faute qu’il remarquait, l’avaient depuis longtemps rendu impopulaire, au point que la plupart des élèves sortant de troisième allaient faire leur seconde dans d’autres établissements pour revenir ensuite aborder la classe de rhétorique au collège. Ce fut ce qui nous arriva ; de 17 élèves que nous étions en troisième, nous ne fûmes plus que cinq en seconde.

Au mois de février 1837, mon père se remaria avec une veuve, Madame Olive Thérèse Guicharis, née Marcel, qui avait un fils plus âgé que moi de près de trois ans. Dès le début, ma belle-mère et son fils firent preuve envers moi de sentiments dignes de toute gratitude, et qui restèrent inaltérables.

Quoique surchargés pour les lettres et pour l’histoire, nous atteignîmes cependant à de bons résultats, moi notamment pour les mathématiques et pour la chimie. La situation semblait nous présager de paisibles vacances, car, en récompense de notre travail, on nous avait dispensés de devoir à effectuer pendant leur durée ; mais le sort en décida autrement. Dès les premiers jours de septembre, le choléra éclata de nouveau à Marseille avec violence, et en tarda pas à nous arriver. Par un bonheur providentiel, il ne prit pas une grande extension à Toulon ; on n’y en compta guère qu’une quarantaine de cas clairsemés, peu graves même pour la plupart. Dans la crainte que je n’en fusse atteint de nouveau, mon père m’envoya à Lodève. Mais ce déplacement ne fut pour moi qu’une longue suite de fatigues et d’ennuis, sans compter le danger auquel il m’exposait, le choléra régnant dans toute la contrée que nous eûmes à traverser. Le seul bonheur qu’il me donna fut de revoir une dernière fois mon grand-père paternel, qui mourut au mois de février suivant, à l’âge de 83 ans. Après mon retour, il ne me resta plus beaucoup de loisirs ; j’eus cependant encore le temps d’accompagner M. Azan père, dans une courte excursion qu’il fit jusqu’à sa propriété de Loubère.

1837-1838. En rhétorique, nos professeurs furent M. Albert pour les lettres, M. Coste pour l’histoire, M. Rusterucci pour les mathématiques, M. Archambauld pour l’histoire naturelle. Notre effectif s’élevait à 17 élèves.

Dès le début, nos travaux furent simplifiés. Je les abordai avec succès, notamment l’histoire, les mathématiques et le grec, pour lequel je devins hors ligne. À la fin de l’année, j’abandonnais la classe de dessin ; contraint depuis 7 années à n’y exécuter que des académies alors que mes goûts m’entraînaient vers l’étude du paysage, je crus devoir attribuer à d’autres travaux le temps que cette classe me prenait.

1838-1839. Dans la classe de philosophie, nous nous trouvâmes réduits à 7 élèves. Les matières que nous eûmes à y suivre furent la philosophie, professée par M. Ricard ; les mathématiques, professées par M. Rusterucci ; enfin la physique, professée par M. Houzel. J’excellai pour ces deux dernières sciences ; mais je témoignais peu de zèle pour la philosophie. M. Ricard en avait fait un cours digne d’une faculté de lettres ; aucun de nous ne put le suivre.

Au milieu de ces études réglées, parfois accablantes et inutiles, qui nous prenaient nos meilleurs moments, il fallait se préparer à l’examen du baccalauréat-ès-lettres. Pas un professeur ne nous vint en aide, soit en allégeant notre charge, soit en nous donnant une direction. On ne nous communiqua même pas le programme de cet examen ; et dans l’insouciance de notre âge, nous ne songeâmes pas à savoir s’il en existait un. À nos yeux ce programme devait comprendre l’ensemble des leçons que nous avions suivies ; nous nous occupâmes en conséquence de les revoir à fond. Pour mon compte, je consacrai à cela mon année de rhétorique et mon année de philosophie, cherchant mon temps dans mes courts loisirs journaliers, dans mes jours de congés, dans mes vacances de fin d’année, jusque dans mes nuits.

J’arrivai ainsi à passer honorablement mon examen le 28 août 1839 au collège royal de Marseille. J’en fus bienheureux ; 8 années d’études de collège, servitude véritable dans les termes suivant lesquels on imposait alors ces obligations, commençaient à altérer ma santé.

À cette époque, je touchais à la fin de ma 17e année d’âge. Ma constitution était médiocrement vigoureuse. J’étais grand, élancé, très grêle de formes. Mais je possédais un tempérament nerveux, sanguin, avec prédominance dans le développement des veines ; et, à ce tempérament, s’alliaient chez moi une activité inépuisable et une résistance extrême à la fatigue doué d’une mémoire prodigieuse, j’avais le travail et l’élocution faciles.

Très impressionnable et très vif, j’étais prompt et énergique dans mes déterminations, persévérant vis-à-vis du but à atteindre. Sous des apparences gaies et enjouées, mon caractère cachait une certaine disposition à la mélancolie. Mes idées religieuses, sincèrement acquises au catholicisme, comme celles de mes pères, reposaient sur la plus profonde conviction. Je comptais de nombreux amis parmi mes camarades, et bien des sympathies chez les personnes qui m’étaient supérieures en âge. Mes aptitudes me portaient vers les sciences, notamment vers les sciences naturelles. La mécanique industrielle m’intéressait aussi ; je crois même que j’eusse été tenté d’y chercher un but professionnel si j’en avais eu les moyens. Cela, toutefois ne m’empêchait pas d’aimer les belles-lettres, en particulier la poésie, qui avait le plus grand charme pour moi, quoique j’eusse été incapable de faire un poète. Quant aux arts, j’appréciais hautement l’architecture et la sculpture ; j’étais indifférent aux tableaux de personnages et d’animaux.